以下是针对《陶瓷艺术》一课拟定的三种不同的教学设计思路,请参照第一种思路的分析方法分别对第二种、第三种思路的优缺点进行简短分析。例子:第一种思路:具有“课堂化”特色的思路。在教室里进行欣赏、评述、交流、讨论。教师最好能准备有特色的陶瓷器皿和其他用品,既有助于教学评述,也能丰富课堂视觉效果,营造好课堂教学的空间与气氛。由谈话、提问方式导入,展开多种形式的讨论,如小组讨论、班级讨论。答:第一种思路的优点在于有专门的教师,师生可以方便、充分地传授、交流、讨论等;缺点是资源、资料有限,学生的直接观察、感受不足。第

题目

以下是针对《陶瓷艺术》一课拟定的三种不同的教学设计思路,请参照第一种思路的分析方法分别对第二种、第三种思路的优缺点进行简短分析。例子:第一种思路:具有“课堂化”特色的思路。在教室里进行欣赏、评述、交流、讨论。教师最好能准备有特色的陶瓷器皿和其他用品,既有助于教学评述,也能丰富课堂视觉效果,营造好课堂教学的空间与气氛。由谈话、提问方式导入,展开多种形式的讨论,如小组讨论、班级讨论。答:第一种思路的优点在于有专门的教师,师生可以方便、充分地传授、交流、讨论等;缺点是资源、资料有限,学生的直接观察、感受不足。第二种思路:具有“现场感”特色的思路。从参观陶瓷商场、了解陶瓷市场入手,让学生在琳琅满目的货架展台上直接感受到陶瓷工艺之美,现场及时交流,还可以通过拍照、画速写、写短文等方法加深感受、提高认识。第三种思路:具有“虚拟性”特色的思路。在多媒体、网络环境下进行,教师可以预先制作好多媒体课件或者网页,可以与相关网站建立好超链接;可建立聊天室,组织学生进行在线交流、讨论;还可以发电子邮件,将网上搜集的资料做成网页。

相似考题

更多“以下是针对《陶瓷艺术》一课拟定的三种不同的教学设计思路,请参照第”相关问题

-

第1题:

请认真阅读以下材料,并按要求作答

请根据上述材料完成下列任务

(1)指出上述材料的教学重点和难点

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和新授环节的教学活动,并说明理由答案:解析:(1)教学重难点教学重点:学生在呈现、操练、输出及复习巩固的各项活动中听、说、认读新词汇。

教字难点:理解进行时的运用,并在对话中正确结合词汇进行运用。

(2)教学目标

1.知识目标:

1.1学生能够听懂、认读、识别本节课的重点词组get up,brush my teeth,wash myface have breakfast。

1.2学生能够理解有关时间表达的句式结构,能理解进行时用于表达正做某事的结构。

-It's What are you doing

-I'm。

2.能力目标

学生能够在真实的情中灵活得体运用本节课的重点单词、句型就时间主题进行问答。

3.情感目标

学生通过学习与生活紧密关联的主题,有效激发学习热情和参与积极性。并通过本节课的学习更好地了解自己和周围入的生活作息安排,有利于养成良好的生活习惯。

(3)教学过程

1.导入:猜谜游戏

教师呈现一个有关闹钟的谜语,引导学生猜测出闹钟,从而自然引出本节课的时间话题。

【设计意图】通过猜谜活动有效吸引小学生的注意力和学习兴趣,为本节课的学习做好了知识准备,有效达到“课未始,兴已浓”的效果。

2新授:

2.1教师多媒体呈现时钟,并结合动作呈现本节课的重点动词短语。学生理解单词的意思之后,教师引导学生边做动作边读单词。

2.2学生听录音跟读,教师纠正发音

【设计意图】

结合小学生的认知特点和本节课的重点词汇特点,教师采用全身反应法直观清晰地呈现了本节课的重点词汇。之后的跟读环节进一步帮助学生熟悉了解本节课的重点内容,为接下来的操练巩固做好语言准备。 -

第2题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述如何提高课堂活泼性。

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和巩固环节的教学活动并说明设计理由。答案:解析:(1)提高课堂活泼性的措施 ①创设轻松、愉快的课堂环境。良好的课堂气氛能使学生的思维处于良好的状态,从而有助于提高学生参与课堂的积极性。

②选择适宜、合理的教学方法。不同年龄的学生有不同的认知特点,要针对学生的具体情况,灵活使用多种教学方法。例如使用游戏教学法会提高小学生参与课堂的主动性。

③使用生动、恰当的教学语言。教师生动、有趣的课堂语言能弥补一些教学内容本身的枯燥,使学生得到意想不到的乐趣,从而有助于提高其参与课堂学习的热情。

④采用形象、直观的教学手段。采用实物、模型、多媒体等直观教学的手段,可以集中学生的注意力,唤起学生学习的兴趣,有利于提高课堂活泼性。

⑤设计丰富、有趣的教学活动。小学生活泼好动,利用丰富、有趣的活动可以寓学于乐,激发学生的主动性。

(2) Teaching Aims

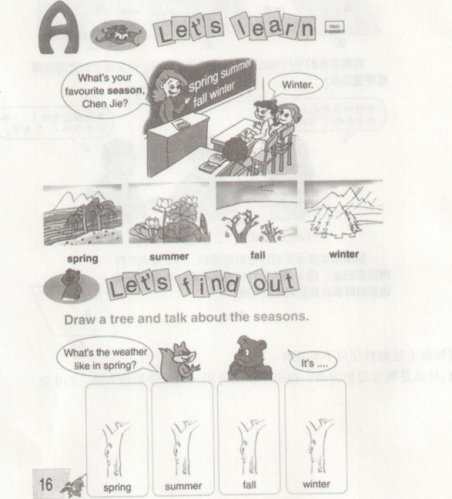

Knowledge aims: ① Students can learn the new words:spring, summer, fall, winter.

② Students can master the sentence pattern: What is your favorite season

Ability aim: Through cooperation and discussion, students can describe their favorite season and their listeningand speaking ability can be improved.

Emotional aim: Students' love for nature can be aroused.

(3)导入和巩固环节

Warming up and lead-in(导入环节):

①Daily greeting

T:What’sthe weather like today

Ss:It’s cool/cold/hot/warm…

②Ask students how many months and seasons there are in a year to lead in the new topic.

【设计意图】

通过与本课主题相关的日常问题问答.来拉近与学生之间的距离并激活学生已有的背景知识,为新授环节做好铺垫。

Consolidation(巩固环节):

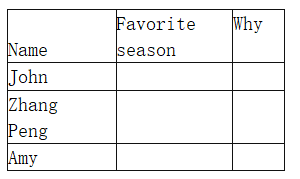

Activity 1 :Do a survey

Let students find out their partners' favorite season using the new sentence they have learned and ask reasons,and then finish the chart.

Activity 2:Draw a picture

According to their favorite season, each student should draw a picture and try to describe their pictures to others.

【设计意图】

通过小组调查和画画活动,能够增进学生之间彼此交流和了解,增强合作意识,并且能够巩固所学知识。 -

第3题:

在《平行四边形的认识》这一课上,特别指出平行四边形与三角形不同,容易变形,具有不稳定性,且这种不稳定性在实践中有广泛的应用。

(1)如何指导高年段学生学习该知识,拟定教学目标。

(2)根据拟定的教学目标,针对重点难点设计相应的教学活动并说明理由。答案:解析:(1)从学生“学”的角度出发,挖掘、拓展学生的探索过程,让学生“像科学家一样去研究、发现”,使他们在获得数学知识的同时,思维能力、情感态度与价值观等诸方面得到发展。同时,教师应从学生已有的知识结构出发,带着问题研究平行四边形,通过制作、猜想、验证进行本堂课的教学。在学生发现问题的过程中,把问题作为教学的出发点,使学生自觉地进行知识迁移,进而对与旧知识密切相关的新知识进行深入思考,使学生在体会数学的魅力同时发展智慧。

【教学目标】

①对比三角形,理解平行四边形容易变形的特性。培养学生观察比较、抽象概括、动手操作、空间想象等能力。

②通过观察、对比、合作交流、动手操作,使学生在探究中掌握平行四边形的有关知识,掌握发现问题、提出问题的学习方法。

③使学生感受到平行四边形不稳定性在生活中的广泛应用,感受到数学知识与现实生活的密切联系。在探究中体验学习的乐趣。

(2)平行四边形的不稳定是个难点,针对这一难点设计如下活动:首先拿一个长方形木框,用两手捏住长方形的两个对角,向相反方向拉。引导学生观察两组对边有什么变化?拉成了什么图形?什么没有变?接下来,让学生自己动手,把准备好的长方形框拉成平行四边形,并测量两组对边是否还平行。然后,根据刚才的实验、测量,引导学生概括出平行四边形具有不稳定性。最后说明三角形具有稳定性,不容易变形。平行四边形与三角形不同,容易变形,也就是具有不稳定性。这种不稳定性在实践中有广泛的应用。请学生能举出实际例子。这样设计活动让学生经历知识与技能的形成与应用过程。不仅让学生经历了观察、实验、猜想、验证、推理与交流等数学活动,而且还让学生在现实生活中发现问题、解决问题,体会数学的价值,发展实践能力和创新精神。

-

第4题:

请认真阅读以下材料,并按要求作答

请根据上述材料完成下列任务

(1)指出上述材料的教学重点和难点(10分)

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和新授环节的教学活动,并说明理由(20分)答案:解析:(1)教学重难点 教学重点:学生在呈现、操练、输出及复习巩固的各项活动中听、说、认、读新词汇。

教字难点:理解进行时的运用,并在对话中正确结合词汇进行运用。

(2)教学目标

1.知识目标:

1.1学生能够听懂、认读、识别本节课的重点词组 get up, brush my teeth, wash myface have breakfast。

1.2学生能够理解有关时间表达的句式结构,能理解进行时用于表达正做某事的结构。

-It's What are you doing

-I'm。

2.能力目标

学生能够在真实的情景中灵活得体运用本节课的重点单词、句型,就时间主题进行问答。

3.情感目标

学生通过学习与生活紧密关联的主题,有效激发学习热情和参与积极性。并通过本节课的学习更好地了解自己和周围入的生活作息安排,有利于养成良好的生活习惯。

(3)教学过程

1.导入:猜谜游戏

教师呈现一个有关闹钟的谜语,引导学生猜测出闹钟,从而自然引出本节课的时间话题。

【设计意图】通过猜谜活动有效吸引小学生的注意力和学习兴趣,为本节课的学习做好了知识准备,有效达到“课未始,兴已浓”的效果。

2新授:

2.1教师多媒体呈现时钟,并结合动作呈现本节课的重点动词短语。学生理解单词的意思之后,教师引导学生边做动作边读单词。

2.2学生听录音跟读,教师纠正发音

【设计意图】

结合小学生的认知特点和本节课的重点词汇特点,教师采用全身反应法直观清晰地呈现了本节课的重点词汇。之后的跟读环节进一步帮助学生熟悉了解本节课的重点内容,为接下来的操练巩固做好语言准备。 -

第5题:

根据上述材料完成下列任务。

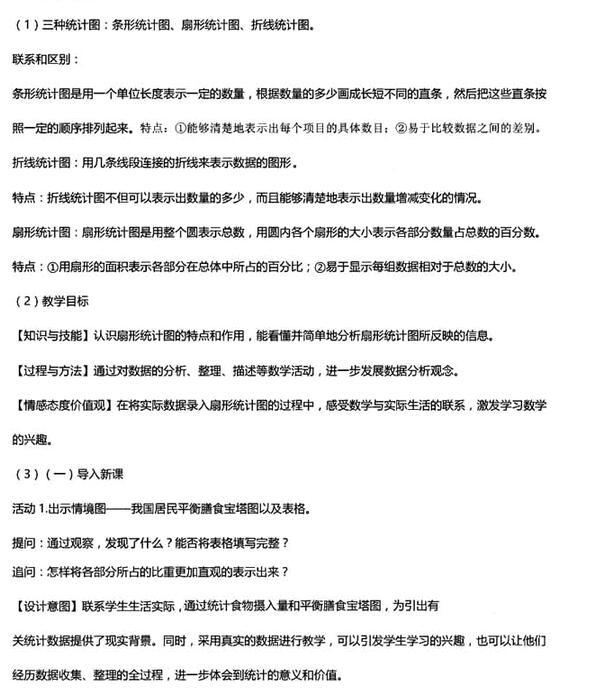

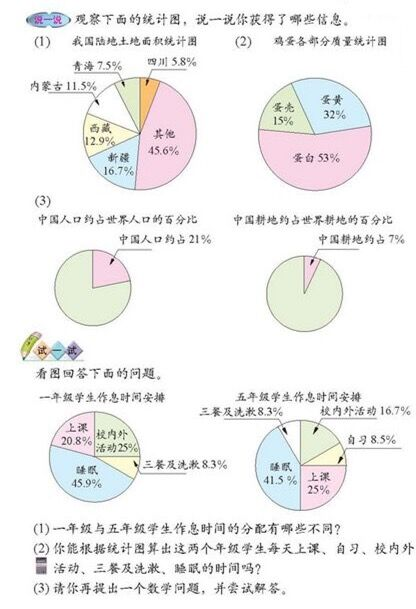

(1)请列出在数学“统计与概率”学习时涉及到的三种统计图,分析三种统计图之间的联系和区别。(10分)

(2)若指导高年级段学生学习,拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计课堂教学环节[亿师学整理],并说明设计意图。(20分)答案:解析:

-

第6题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述中国画的艺术特点。

(2)简要说明“水墨画一动物”的教学重点与难点。

(3)依据拟定的教学目标,设计新授的教学活动并说明理由。答案:解析:(1)中国画的艺术特点 ①以线为主的中国笔墨;②重“写意”;③遵循“以形写神,形神兼备”的艺术原则;④运用比、喻、兴、借等手法;⑤诗词入画,提倡诗情画意。

(2)教学重难点

教学重点:感受水墨画的魅力,学习动物水墨画的表现技法。

教学难点:画出有一定意境的水墨动物画。

(3)教学过程

①欣赏导入

A.教师展示课件:动物世界奇妙美丽。自古以来,动物就是画家喜欢的创作对象,用水墨技法表现动物,可以充分发挥水墨的独特之处。作品中的动物神态各异,惟妙惟肖,韵味十足,以形神兼备著称。学生针对课前收集的关于水墨画技法的资料进行交流。

B.课件展示国画大师齐白石、徐悲鸿等人的动物水墨画。学生欣赏大师的作品,谈谈欣赏之后的体会。

【设计意图】从欣赏大师的水墨画作品入手,直接明了,能有效地增长学生的知识,实现与新知识的衔接。

②学习探究

A.师:“这些动物水墨画和其他画法的动物画有什么区别这些区别表现在什么地方”学生思考并回答。

B.课件展示各种画法的动物画(如素描、油画、水彩、水粉、简笔画等)。学生欣赏、比较并分析。

C.教师播放课件,展示水墨画和彩墨画之间的异同。学生体会各种画种的不同特征和技法。

【设计意图】通过比较,使学生了解水墨画的独特魅力,激发他们的学习兴趣。

③演示启发

A.师:“怎样利用水墨来表现动物呢”学生思考。

B.教师演示水墨画技法。

用笔方法:中锋、侧锋、逆锋、顺锋、点饰等。

用墨方法:焦墨色浓有光泽,浓墨次于焦墨色,重墨水分少色多,淡墨色少水分多,清墨画上灰色影,五彩墨色要分清。

用水方法:笔尖浓,笔肚淡,先浸水再蘸色。笔肚浓,笔尖淡,蘸了浓墨刮笔尖。刮了笔尖清水蘸,一笔之内分深浅。

用色方法:各种颜色真奇妙,橙色是藤黄加在曙红上,绿色把藤黄和花青找,颜色变化真不少,曙红加花青成紫色,不信请你试一试。

C.教师演示动物画法(螃蟹)。

用毛笔调淡墨,笔尖蘸浓墨,侧锋三笔画出螃蟹的身子。用毛笔中锋着淡墨,画出螃蟹身体左右的各四条腿。接着用浓墨两笔画出螃蟹大螯。用小笔蘸浓墨画出螃蟹的爪子和眼睛。

学生在这个环节中的主要任务是观察学习,随后自己表现所学的水墨画技法。完成作品后讨论交流:画水墨螃蟹时最难的问题是什么最后用儿歌的方式总结水墨画技法。

【设计意图】用儿歌的方式总结水墨画技法是为了让学生消除畏难情绪,以学生喜欢的文学形式接受新知识的传授。儿歌短小活波,朗朗上口,水墨画技法深奥难懂。二者结合,有助于学生快速理解和掌握知识。在师生的互动学习中培养学生的观察能力,在演示过程中让学生了解水墨画的作画步骤。

④练习表现

A.教师出示作业要求:用水墨画表现自己喜欢的小动物。学生根据示例作品进行练习。

B.教师巡视指导,重点是辅导学生笔墨的使用方法。学生进行作业练习。

【设计意图】通过课堂练习,可以让学生巩固和应用所学的知识,接受艺术的熏陶,感受作画的快乐,体会用水墨技法作画的成就感。

⑤展示交流

A.从作品的笔法、墨色、整体效果等方面进行点评。

B.师生共同总结:水墨画是国画中的一个重要画种,浓墨淡墨之间,挥洒出一片生动活泼的世界。

C.鼓励学生课后创作一幅自己喜欢的动物水墨画。学生交流练习心得、创作体会。

【设计意图】给学生自由发挥的空间,养成平时多观察、多积累素材的学习习惯,也培养其关心动物、热爱动物、保护动物的习惯。 -

第7题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)线条的种类都有哪些不同的线条感受如何

(2)围绕教学内容制定恰当的教学目标、教学重难点。

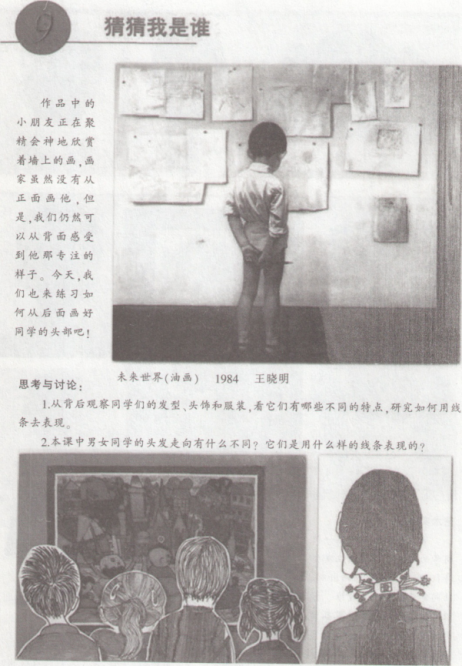

(3)依据拟定的教学目标,概述教学过程并说明设计意图。答案:解析:(1)线条是绘画艺术中最基础也是最重要的一部分,可以分为直线和曲线两大类。线条在绘画中不但可以用来勾画外形.而且可以用来表达不同的质感和情感。如它有长短、粗细、曲直、轻重、浓淡、虚实等变化。线条的表现形式不同,给人的情绪的感觉也不同。水平线给人以沉稳的感觉,垂直线让人感到昂奋,曲线给人轻柔委婉的感觉,斜线让人有进取搏击的信心,圆线有永恒团圆的感觉。 (2)教学目标

知识与技能目标:了解人物头部背影写生的步骤,掌握人物造型的绘画方法。

过程与方法目标:通过观察、欣赏的方式,创作一幅同学背影的作品,培养观察能力。

情感态度与价值观目标:养成善于观察、敏于思考的能力。

教学重难点:

教学重点:观察人物特征,掌握人物造型的方法。

教学难点:准确把握人物的特征,恰当地用绘画语言表现出来。

(3)教学过程

活动一:设置游戏.导入新课

教师组织学生开展猜谜游戏,课件展示同学背影图片,提出问题:你们猜猜画面中的是哪一位同学

揭示课题:猜猜我是谁。

【设计意图】

激发学生学习兴趣。将学生的注意力集中在教学的内容上。

活动二:讲授新知,引导想象

①千姿百态的人物背影

提问:你是如何辨认出自己的同学的呢

学生思考并回答。

教师总结:抓住人物特征。

②感受人物创作魅力

出示作品《克里斯蒂娜的世界》。

思考:作品给你的感受是什么

学生思考并回答。

教师总结:忧郁感、悲凉的气氛。

提问:作者是怎样表现出这样的情感呢

学生积极思考。

教师总结:抓住人物瞬间动态与周围环境,制造情感意境。

继续欣赏其他作品——《未来世界》,提问:描述你看到的内容,并用语言加以说明。

学生积极思考并回答。

教师总结:作品中的小朋友正在聚精会神地欣赏着墙上的画,画家虽然没有从正面画他,但是,我们仍然可以从背面感受到他专注的神情。

③观察分析创作

通过观察不同发型、不同比例的人物头部背影,提出问题:画中是如何用线条去表现的

学生交流并回答。

教师总结:男生:短而密的线。女生:线到扎头绳的地方集中,然后又分开;用一组一组的长线。

活动三:指导实践.展开实操

学生分组讨论,观察并交流同学头部背影特征,并派小组代表回答。

以班上的同学为对象进行线描写生。画画你观察的同学。

教师示范、学生创作,教师巡视指导并纠错。

【设计意图】

把实际操作环节作为教学重点,旨在培养学生的动手实践能力及造型表现能力。

活动四:展示评价,拓展提高学生到讲台展示自己作品,描述绘画内容;学生相互评价对方作业,教师本着促进学生发展的目的,总结评价。

总结升华:养成热爱写生、热爱创作的美好情感。

【设计意图】

针对学生的实践活动成果进行多主体、全方位的评价交流,不仅体现了学生的主体地位,同时也体现了教师主导的作用。 -

第8题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是美术设计中的“排列组合”?

(2)如指导低年段小学生学习,试拟定教学目标。

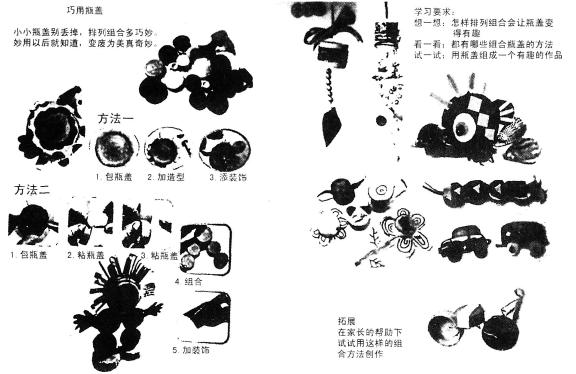

(3)依据拟定的教学目标,设计新授环节的教学活动并说明理由。答案:解析:(1)一个基本图形,经过排列组合,通过重复,组成各种有趣的图形,能够发挥学生的想象能力,激发创新意识。 (2)教学目标

知识与技能目标:了解瓶盖的造型特点,学会用瓶盖排列、拼贴图形。

过程与方法目标:能够利用废弃的瓶盖进行创作,将各种瓶盖组合起来制作有趣的物品。

情感态度与价值观目标:在实践的过程中,体验制作的乐趣,提高想象力和创造力,增强勤俭节约的环保意识。

(3)教学过程

(一)朗诵歌谣,新课导入

师:小小瓶盖别丢掉,排列组合多巧妙。妙用以后就知道,变废为美真奇妙一瓶盖是我们日常生活中随处可见的,其实我们把它巧妙地组合起来,就会达到意想不到的效果,现在想一想平时我们用过之后都会把它们随手丢掉,是不是很可惜呢。今天我们将这些被我们忽略的瓶盖利用起来。(引出课题巧用瓶盖)

(设计意图:通过朗诵歌谣的形式,提高学生对废旧材料制作的兴趣和环保意识。)

(二)交流讨论,新课教学

师:现在大家将自己上课之前收集起来的瓶盖摆在桌上,请同学来说一下你找到的瓶盖与其他同学的有什么不同的地方。(瓶盖的颜色、纹理、材质等)

学生思考并回答,教师总结,虽然大家收集的瓶盖是各种各样的,但是我们发现瓶盖都是圆形的。

师:在我们的生活中大家还能说出哪些圆形的事物呢?(太阳、花朵、小动物的头、电风扇、花盆等)。

继续提问,引导学生思考问题,这些圆形的物体或物体的部分和我们带来的瓶盖有什么关系?

学生回答,可以用瓶盖将它们做出来。

师:现在我们就用我们手中的瓶盖来试一下,摆一摆,看看大家能有什么样的发现,说一说都有一哪些方法?

学生回答,教师总结,可以用排列、拼贴的方法来进行制作。

(设计意图:通过对瓶盖的比较、联想,使学生了解瓶盖的造型特点,同时学生的兴趣被调动起来,加深了制作的愿望。)

(三)教师示范,加深理解

教师示范小乌龟、小蜗牛的制作方法,学生参与其中。

方法一:包瓶盖、加造型、添装饰

方法二:包瓶盖、粘瓶盖、组合、加装饰

(设计意图:重点示范,并让学生参与其中,让学生更直观地了解利用瓶盖的特点进行制作的方法。)

(四)实践练习,体会制作方法

1.任选题材,综合运用材料创作瓶盖作品,创作时可以选择自己喜欢的创作形式。

2.学生练习,教师巡回指导。

(设计意图:创作时,学生综合运用不同的材料表达自己的想法,充分发挥了自己的聪明才智,体验成功的快乐,探索创造的灵感)

(五)展示评价,作业小结

1.学生自愿分享作品,并从创意、创作方法等几个方面进行自评、互评、教师点评。

2.以提问的形式回顾本节课的知识。

3.布置课后作业:观察生活中的事物,在父母的帮助下试一试家中其他的废旧物品还可以制作成什么艺术作品。

(设计意图:教学展示评价环节中,学生通过欣赏别人的作品,从中体会不同的创意。课后让学生与父母运用其他废旧物品进行创作,这样可增强学生的想象力和创造力,增强他们勤俭节约的环保意识。) -

第9题:

教学设计题:在《平行四边形的认识》这一课上,特别指出平行四边形与三角形不同,容易变形,具有不稳定性,且这种不稳定性在实践中有广泛的应用。 (1)如何指导高年段学生学习该知识,拟定教学目标。 (2)根据拟定的教学目标,针对重点难点设计相应的教学活动并说明理由。

正确答案:参考设计:

(1)从学生“学”的角度出发,挖掘、拓展学生的探索过程,让学生“像科学家一样去研究、发现”,使他们在获得数学知识的同时,思维能力、情感态度与价值观等诸方面得到发展。同时,教师应从学生已有的知识结构出发,带着问题研究平行四边形,通过制作、猜想、验证进行本堂课的教学。在学生发现问题的过程中,把问题作为教学的出发点,使学生自觉地进行知识迁移,进而对与旧知识密切相关的新知识进行深入思考,使学生在体会数学的魅力同时发展智慧。

【教学目标】

①对比三角形,理解平行四边形容易变形的特性。培养学生观察比较、抽象概括、动手操作、空间想象等能力。

②通过观察、对比、合作交流、动手操作,使学生在探究中掌握平行四边形的有关知识,掌握发现问题、提出问题的学习方法。

③使学生感受到平行四边形不稳定性在生活中的广泛应用,感受到数学知识与现实生活的密切联系。在探究中体验学习的乐趣。

(2)平行四边形的不稳定是个难点,针对这一难点设计如下活动:首先拿一个长方形木框,用两手捏住长方形的两个对角,向相反方向拉。引导学生观察两组对边有什么变化?拉成了什么图形?什么没有变?接下来,让学生自己动手,把准备好的长方形框拉成平行四边形,并测量两组对边是否还平行。然后,根据刚才的实验、测量,引导学生概括出平行四边形具有不稳定性。最后说明三角形具有稳定性,不容易变形。平行四边形与三角形不同,容易变形,也就是具有不稳定性。这种不稳定性在实践中有广泛的应用。请学生能举出实际例子。这样设计活动让学生经历知识与技能的形成与应用过程。不仅让学生经历了观察、实验、猜想、验证、推理与交流等数学活动,而且还让学生在现实生活中发现问题、解决问题,体会数学的价值,发展实践能力和创新精神。 -

第10题:

请对《标志设计》一课进行教学设计,内容包括教学目标、教学重点、教学难点、教学准备。

正确答案: 教学目标:根据新课程标准和教材要求,小学美术教育是使学生提高对美的感受能力和艺术创造能力,培养学生形成良好的思想品德。确定本课的教学目标为:

(1)知识目标:了解标志的分类及构成等基本知识,学习标志设计的创作方法;

(2)能力目标:培养学生的观察、想象、创造思维能力和应用视觉语言的表达能力;

(3)情感目标:达到开阔眼界,增长知识,陶冶情操,提高艺术欣赏水平,树立正确的审美观点。教学重点:标志的应用分类和构成形式。教学难点:标志的创意设计。教具准备:收集一些著名标志范例,电教设备、多媒体教学课件等。学具准备:画笔、画纸、颜料、直尺、圆规等绘图用品。 -

第11题:

问答题以下是针对《陶瓷艺术》一课拟定的三种不同的教学设计思路,请参照第一种思路的分析方法分别对第二种、第三种思路的优缺点进行简短分析。第一种思路:具有"课堂化"特色的思路。师生在教室里进行欣赏、评述、交流、讨论。教师最好能准备有特色的陶瓷器皿和其他用品,既有助于教学评述,也能丰富课堂视觉效果,营造好课堂教学的空间与气氛。由谈话、提问方式导入,展开多种形式的讨论,如小组讨论、班级讨论。第二种思路:具有"现场感"特色的思路。从参观陶瓷商场、了解陶瓷市场入手,让学生在琳琅满目的货架展台上直接感受陶瓷工艺之美,现场及时交流,还可以通过拍照、画速写、写短文等方法加深感受、提高认识。第三种思路:具有"虚拟性"特色的思路。在多媒体、网络环境下进行,教师可以预先制作好多媒体课件或者网页,可以与相关网站建立好超链接;可建立聊天室,组织学生进行在线交流、讨论;还可以发电子邮件.将网上搜集的资料做成网页。正确答案: 第一种思路的优点在于有专门的教师,师生可以方便、充分地传授、交流、讨论等;缺点是资源、资料有限,学生的直接观察、感受不足。第二个思路的优点是给了学生更直观的感受,开阔了学生的视野,丰富了学生的生活经验,并且很好地利用了校外教学资源。缺点是现场的教学方法不利于学生深入探讨及交流。第三个思路的优点是很好地应用了现代教学资源,能开阔学生的视野,给学生创造了很好的交流平台。但是它的缺点在于范围比较广,学生的概括及针对性不强。解析: 暂无解析 -

第12题:

问答题(教学设计题)请以"听好歌抒真情"为主题,简要设计一课时的作文教学内容。正确答案: 本节课通过"听好歌"激发学生内心"真实的情感",引导学生关注生活,从自己熟知的事物中发现真、善、美。从而写出血肉丰满,富有灵性的个性作文。在教学设计上采用学生熟悉且喜爱的流行歌曲,创设情境,激发兴趣和灵感,调动学生生活体验进行写作,进而激发学生对写作的兴趣。并有利于语文素养的提高。教学环节分为引入情境,激"趣"--畅所欲言,激"情"--指导写作,激"思"--交流分享,收获快乐。整节课使学生能自由表达,说自己想说的话。教学目标:1.激发学生兴趣,写自己熟悉的生活:2.引导学生更好地感悟,体验生活。教学重点:激发学生兴趣,写自己熟悉的生活教学用具:多媒体教学时问:一课时教学过程:

一、导入,引入情境(教师富有激情地)同学们,在我们校园里处处流淌着歌,随身听里常流泻出一串长长的音符,操场上响起动人的旋律,甚至在饭盆、脸盆的碰撞声中也常会有人在浅吟低唱着。是呀,我们在用歌表达着青春的激情和浪漫,用歌倾诉成长的烦恼与忧伤。歌已成为我们生活的一部分,它已深深融入了我们的生活,这节作文课,我们就是通过欣赏歌曲,品味生活,抒写内心真实的感情,现在让我们一齐来看大屏幕。

二、欣赏歌曲,激发兴趣(多媒体播放歌曲的精彩片段)学生跟唱。(运用活动形式摹拟情感活动,从而调动情绪,激发尘封的情感体验,使其在某一方面由较丰富的、细腻的感情体验,逐步进入原生活状态)

三、教师引导,激发情感(调动情绪,激发尘封的情感经验,进入生活状态,在煽情、动情的基础上引导学生去作文)教师介绍曾引起自己心灵触动的一首歌,以激发学生情感,带动其对生活的体验生活与感悟。(学生小组合作活动,或唱自己喜欢的歌,或吟咏熟悉的歌)(集体交流心中的歌)小结:同学的发言真是异彩纷呈,最可贵的是,大家都说出自己的生活中的真实情感。(板书:真实情感)

四、指导写作,激起思考1.要使自己写出好文章,不仅要有真情实感,还要懂得一点写作的方法,首先要想到把题目补充完整,再想想"歌"在你的作文中要起什么作用?(板书:引子·线索)2.要使文章生动,还要注意有一些具体描述,而我们同学大多习惯于概括性的语言,例如:同样是写萨克斯乐《回家》给人的感受:(多媒体展示)有人写:"那曲子悠扬,令我陶醉,让我想到我的家,家多温暖!"有人这样写:"音乐在原野中升起,随着金色的风在蓝天白云间流荡。它轻柔--如母亲的手轻抚着我:它缥缈--如父亲爬满希望的额头:她悠长--如他们永不流逝的爱。我自然地想起了父亲、母亲接着是一段明亮的音乐,如金色的阳光照耀着我。我放眼四望,鸟巢在夕阳中闪着金光,牛披着晚霞静卧在原野上,我不由自主地想起了家--原本幸福的家。我听到了鸟儿的叫声,叫声藏不住归巢的兴奋;还听到小牛悠长的哞哞声,叫声里洋溢着找到母牛的喜悦。家有多好啊!"学生进行比较,交流。要有描写,语言生动。(板书:具体描述)

五、品味生活,进行写作以"______的一首歌"为题进行写作。集体交流,共同点评六、总结将未完成的作文写完(600字以上)。七、板书:(略)解析: 暂无解析 -

第13题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是运算能力针对本节课的教学内容,说一说如何发展学生的运算能力。

(2)如指导中学段小学学习,试拟定教学目标。

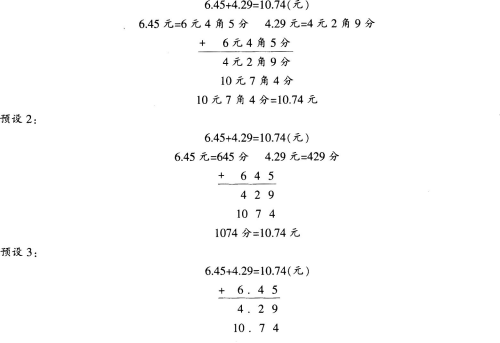

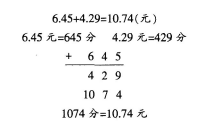

(3)依据拟定的教学目标,设计教学过程并说明理由。答案:解析:(1)运算能力主要是指能够根据法则和运算律正确地进行运算的能力。培养运算能力有助于学生理解运算的算理,寻求合理简洁的运算途径解决问题。 学习和掌握数的运算,一开始总是和具体事物相联系的,之后逐步脱离具体事物,抽象成数与式。本节课我们可以借助贴近生活的素材开展教学活动,并提出问题“为什么要把小数点对齐”启发学生积极思考,尝试把抽象的算理具体化,意图让学生在理解算理的基础上掌握算法,逐步把小数加减法剥离具体情境抽象出小数加减的计算法则。

运算能力需要经过多次反复训练,螺旋上升逐步形成,在这一过程中,安排一定数量的练习,完成一定数量的习题是必不可少的。一题多解体现了运算的灵活性。例如,教学“将整数加法运算定律推广到小数”时,可以引导学生将自己的方案与同学的相互比较、借鉴,在不断完善中使自己的方法逐步优化,同时促使学生感悟到:实施运算,不仅要正确,而且要灵活、合理和简洁。

(2)教学目标

知识与技能目标:通过自主探索生活中的情境,理解小数加减法的计算算理,掌握竖式计算的方法,并能正确计算。

过程与方法目标:通过计算、比较等活动.把整数加减法计算经验迁移到小数加减法计算的过程,培养运用迁移规律的意识。

情感态度与价值观目标:通过解决实际问题.感受到小数加减法在生活中的广泛应用,培养应用意识,增强学习数学的信心及兴趣。

(3)教学过程

(一)复习旧知

复习回顾什么是加法吗减法呢并说说计算整数加减法时要注意什么吗

提问:如果换成小数的加减法。你们还有办法解决吗引出课题:小数加、减法的计算。(板书:课题)

【设计意图】

学生根据提供的信息,按照自己的意愿提出问题,这是一个处理信息的过程;在解决问题的过程中,激活学生已有的数学经验和生活经验,用旧知引新知,为他们的学习指明方向,激发起学生探究知识的欲望。

(二)探究新知

1.小数加法

问题1:两位同学到书店买书,小丽买了这两本书。你能根据图中的信息编个数学问题吗

问题2:我们先来解决第一个问题。你能先估一估买这两本书小丽要花多少元吗

问题3:“小丽一共花了多少钱”你们能解决这个问题吗请把你的方法记录下来。

学生独立尝试,再小组交流。教师巡视,指名板演,呈现不同的算法。

预设1:

问题4:同学们刚才用自己的办法解决了问题,比较这几位同学的方法,它们有什么相同有什么不同

问题5:有的同学借助我们学过的旧知识,将新知识进行转化从而把问题解决了。有的同学是用小数进行竖式计算的。谁能来具体说说小数加法该如何计算呢

(先把小数点对齐,然后按照整数加法的计算方法进行计算。)

【设计意图】

引导学生通过对不同方法的分析、比较,找到各方法间的内在联系与不同;同时借助笔算小数加法的经历.通过运用数学语言的交流,逐渐理解“小数点对齐就是相同数住对齐”这一本质,体会到小数点对齐的必要性,培养学生的薮学思维能力。

2.小数减法

问题:《数学家的故事》比《童话选》贵多少元

教师:关于小数加法,同学都会计算了。这个问题你能解决吗学生独立解决。

6.45-4.29=

追问:在计算过程中。你有什么发现有什么需要我们注意的吗

预设1:小数点对齐,就是相同数位对齐。即每一位都是在求相同计数单位个数的差。

预设2:按照整数减法的计算方法计算,哪一位上的数不够减,就从它的前一位退一当十,和本位上的数合并在一起,再减。

【设计意图】

将小数加法的笔算经验和整数减法的计算方法迁移到小数减法中,进一步加深对算理的理解。

3.比较内化

问题:我们学习了小数加减法,和整数加减法比较,你有什么发现吗

【设计意图】

通过小数减法与小数加法的对比、小数减法与整数减法的对比,帮助学生理清所学知识间的联系与区别,促进学生在头脑中完善与计算有关的知识网络。

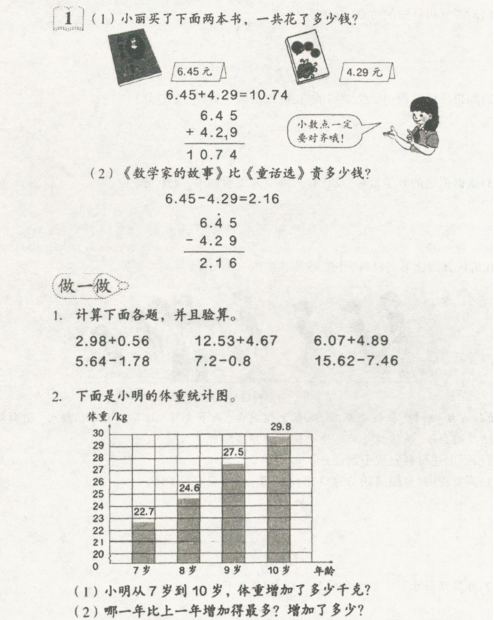

(三)巩固提高

1.计算下面各题,并且验算。

6.07+4.89=5.64-1.78=2.89+0.56=12.32-4.67=

2.根据“做一做”第2题中的表格,完成其中的问题。

【设计意图】

让学生将看图、读数据、思考与计算充分结合起来,巩固小数加减法的竖式计算,培养学生的应用意识。

(四)小结作业

小结:同学们,通过今天的研究。你有什么收获吗

作业:1.计算:6.78+3.67=9.87-3.27=

2.在日常生活中,你在哪里见过关于小数的应用,试着提出问题,并解决问题。

【设计意图】

在回顾与反思中,帮助学生建立良好的认知结构,做到在收获知识的同时积累小数加减法笔算的活动经验,并为后续学习奠定基础。 -

第14题:

请认真阅读下列材料,并按下列要求作答。

根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是运算能力针对本节课的教学内容,说一说如何发展学生的运算能力

(2)如指导中学段小学学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计新授环节的教学活动并说明理由。答案:解析:(1)运算能力主要是指能够根据法则和运算律正确地进行运算的能力。培养运算能力有助于学生理解运算的算理,寻求合理简洁的运算途径解决问题。 学习和掌握数的运算,一开始总是和具体事物相联系的,之后逐步脱离具体事物,抽象成数与式。本节课我们可以借助贴近生活的素材开展教学活动,并提出问题“为什么要把小数点对齐”启发学生积极思考,尝试把抽象的算理具体化,意图让学生在理解算理的基础上掌握算法,逐步把小数加减法剥离具体情境抽象出小数加减的计算法则。

运算能力需要经过多次反复训练,螺旋上升逐步形成,在这一过程中,安排一定数量的练习,完成一定数量的习题是必不可少的。一题多解体现了运算的灵活性。例如,教学“将整数加法运算定律推广到小数”时,可以引导学生将自己的方案与同学的相互比较、借鉴,在不断完善中使自己的方法逐步优化,同时促使学生感悟到:实施运算,不仅要正确,而且要灵活、合理和简洁。

(2)知识与技能目标:通过自主探索生活中的情境,理解小数加减法的计算算理,掌握竖式计算的方法,并能正确计算。

过程与方法目标:通过计算、比较等活动,把整数加减法计算经验迁移到小数加减法计算的过程,培养运用迁移规律的意识。

情感态度与价值观目标:通过解决实际问题,感受到小数加减法在生活中的广泛应用,培养应用意识,增强学习数学的信心及兴趣。

(3)新授环节

(一)复习旧知

复习回顾什么是加法吗减法呢并说说计算整数加减法时要注意什么吗

提问:如果换成小数的加减法,你们还有办法解决吗引出课题:小数加、减法的计算。(板书:课题)

【设计意图】学生根据提供的信息,按照自己的意愿提出问题,这是一个处理信息的过程;在解决问题的过程中,激活学生已有的数学经验和生活经验,用旧知引新知,为他们的学习指明方向,激发起学生探究知识的欲望。

(二)探究新知

1.小数加法

问题l:两位同学到书店买书,小丽买了这两本书。你能根据图中的信息编个数学问题吗

问题2:我们先来解决第一个问题。你能先估一估买这两本书小丽要花多少元吗

问题3:“小丽一共花了多少钱”你们能解决这个问题吗请把你的方法记录下来。

学生独立尝试,再小组交流。教师巡视,指名板演,呈现不同的算法。

预设1 :

预设2:

预设3:

问题4:同学们刚才用自己的办法解决了问题。比较这几位同学的方法,它们有什么相同有什么不同

问题5:有的同学借助我们学过的旧知识,将新知识进行转化从而把问题解决了。有的同学是用小数进行竖式计算的。谁能来具体说说小数加法该如何计算呢

(先把小数点对齐,然后按照整数加法的计算方法进行计算。)

【设计意图】引导学生通过对不同方法的分析、比较,找到各方法间的内在联系与不同;同时借助笔算小数加法的经历,通过运用数学语言的交流,逐渐理解“小数点对齐就是相同数位对齐”这一本质,体会到小数点对齐的必要性,培养学生的数学思维能力。

2.小数减法

问题:《数学家的故事》比《童话选》贵多少元

教师:关于小数加法,同学都会计算了。这个问题你能解决吗学生独立解决。

6.45-4.29=

追问:在计算过程中,你有什么发现有什么需要我们注意的吗

预设1:小数点对齐,就是相同数位对齐。即每一位都是在求相同计数单位个数的差。

预设2:按照整数减法的计算方法计算,哪一位上的数不够减,就从它的前一位退一当十,和本位上的数合并在一起,再减。

【设计意图】将小数加法的笔算经验和整数减法的计算方法迁移到小数减法中,进一步加深对算理的理解。

3.比较内化

问题:我们学习了小数加减法,和整数加减法比较,你有什么发现吗

【设计意图】通过小数减法与小数加法的对比、小数减法与整数减法的对比,帮助学生理清所学知识间的联系与区别,促进学生在头脑中完善与计算有关的知识网络。

(三)巩固提高

1.计算下面各题,并且验算。

6.07+4.89=5.64-1.78=

2.89+0.56=12.32-4.67=

2.根据“做一做”第2题中的表格,完成其中的问题。

【设计意图】让学生将看图、读数据、思考与计算充分结合起来,巩固小数加减法的竖式计算,培养学生的应用意识。

(四)小结作业

小结:同学们,通过今天的研究,你有什么收获吗

作业:1.计算:6.78+3.67=9.87-3.27=

2.在日常生活中,你在哪里见过关于小数的应用,试着提出问题,并解决问题。

【设计意图】在回顾与反思中,帮助学生建立良好的认知结构,做到在收获知识的同时积累小数加减法笔算的活动经验,并为后续学*-7奠定基础。 -

第15题:

根据上述材料完成下列任务。

(1)请列出在数学“统计与概率”学习时涉及到的三种统计图,分析三种统计图之间的联系和区别。(10分)

(2)若指导高年级段学生学习,拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计课堂教学环节,并说明设计意图。(20分)答案:解析:(1)数学“统计与概率”中涉及到的三种统计图是:条形统计图、折线统计图和扇形统计图;它们三者都是处理和表征数据的,条形统计图是用一个单位长度表示一定的数量,根据数量的多少画成长短不同的直条,能够很容易看出各种数量的多少,特点是比较直观。折线统计图是用一个单位长度表示一定的数量,根据数量的多少描出各点,然后把各点用线段顺次连接起来,所以不但可以表示出数量的多少,而且能够清楚地表示出数量增减变化的情况,其特点是能表示数量变化和趋势。扇形统计图是用整个圆表示总数,用圆内各个扇形的大小表示各部分数量占总数的百分数,可以很清楚地表示各部分数量同总数之间的关系。 (2)三维教学目标 知识与技能目标:初步认识扇形统计图的特点和作用,知道用扇形统计图可以清楚的表示出各部分数量与总数量之间的关系。能看懂并能简单的分析扇形统计图所反映的情况。 过程与方法目标:引导学生通过探索、交流活动、动手等活动,经历认识扇形统计图的过程,增强统计知识的观念。 情感态度与价值观目标:体会数学与日常生活的联系,能感受到统计在生产、生活中的广泛应用和统计的价值。(3)教学过程 一、创设情景,导入新课 教师活动:利用大屏幕展示“我国居民平衡膳食宝塔图”和表格,组织学生独立观察并回答以下问题。 问题1:从图中你有什么发现? 问题2:各层食物的位置与面积的不同反映了什么? 问题3:关于没有的膳食你有什么想提醒大家的? 学生活动:认真观察并思考问题进行作答 预设:学生1:每天要多吃水果蔬菜和谷类 学生2:不同的位置与面积不是不同的摄入量。。。 设计理念:利用学生喜爱的情景激发他们的上课热情,结合提问锻炼了他们观察能力和从实际情景中发现数学信息的能力。 二、引导探究,组织讨论 环节1:完成统计表,体会概念 教师活动:让学生帮助笑笑完成她家的一天各食物摄入量的表格,组织学生同桌之间讨论 问题:占总摄入量的百分比指的是什么?你会计算吗?各个数值是多少? 学生活动:进行计算并汇报和交流。 预设 学生1:占总摄入量百分比指的是每种食物的摄入量除以食物总的摄入量 学生2:油脂类占总的摄入量的百分比是1.3%,。。。 学生3:占总摄入量的百分比指的是每种食物的摄入量占食物总摄入量的百分比 学生通过讨论认识到占总摄入量的百分比的含义,并学会计算。 环节2:认识扇形统计图 教师活动:在学生完成表格的基础上组织学生观察表格并将统计表转化成统计图,在前后4人小组内进行讨论。问题:1.你能将统计表转化成统计图吗?可以用什么统计图来表示。 2.除了你们表示的统计图,老师大屏幕上面的统计图可以表示统计表中的信息吗?哪一种统计图比较合适?为什么? 3.从这个扇形统计图中你可以了解那些信息?用这个圆表示了什么?各个扇形又分别表示什么?这个扇形统计图描述的是什么关系?怎样读出扇形统计图各部分之间存在的关系? 学生活动:学生观察和讨论,得出结论: 小组1:条形统计图,能够看清楚每一种食物的摄入量 小组2:可以,将总的摄入量看成了一个整体,每一种是其中的一部分,扇形统计图能够描述整体与部分之间的关系,扇形表示部分,圆表示整体,部分越多所占扇形越大。 总结出:用整个圆表示单位“1”,用不同大小的扇形来表示不同的数据,能清楚的表示各部分数量同总数之间的关系。 设计意图:在小组合作中锻炼了学生语言表达的能力,集体讨论中体会到扇形统计图的特点,提升了学生的统计意识。 三、巩固深化,提高能力 1. 比赛游戏,获得信息 利用大屏幕展示我国陆地土地面积统计图、牛奶营养成分统计图等向学生提出,观察下面的统计图,你获得了哪些信息。 2.算一算 给出一年级和五年级的学生作息时间安排,向学生提出,一年级学生和五年级学生作息时间的分配有哪些不同?你能根据统计表计算两个年级学生的上课睡觉的时间吗?你还能提出什么问题? 设计意图:利用学生喜爱的游戏方式巩固新知,既增强了学生的参与度又强化重难点。 四、总结评价,拓展应用 你今天学到了什么?有什么想提醒同学的?帮助学生建立知识体系,课后完成练习册的第1-3题。 -

第16题:

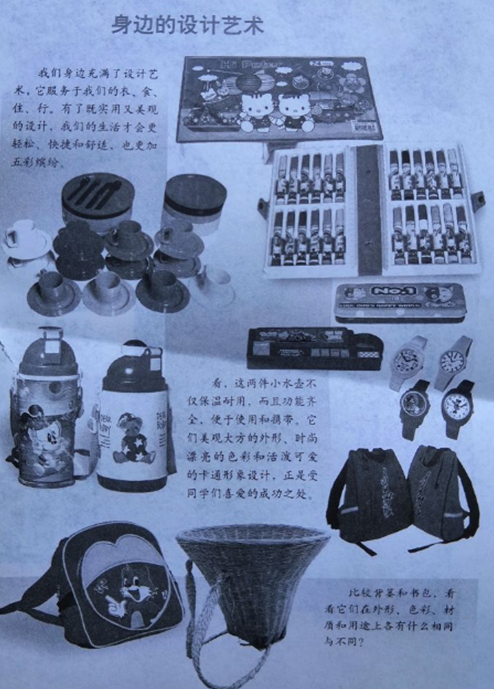

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

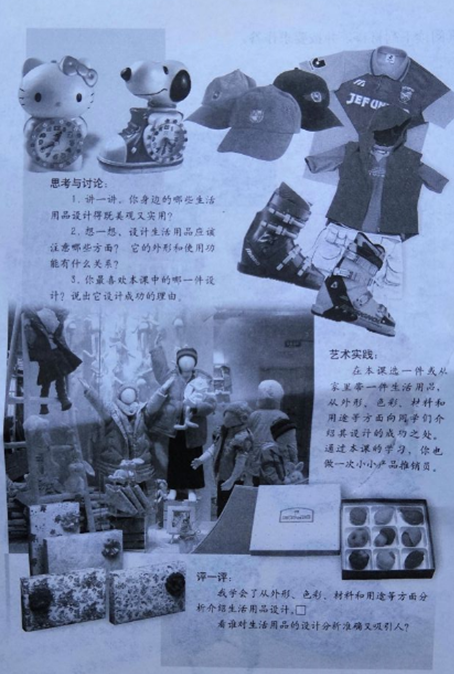

请根据上述材料完成下列任务:

(1)平面设计、立体设计和空间设计各自满足人类的什么需求(10分)

(2)如指导中年段小学生学习,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计“什么是好的设计”内容的新授教学活动并说明理由。(10分)

(4)依据拟定的教学目标,设计“身边用品设计的欣赏和评述方法”内容的新授教学活动并说明理由。(10分)答案:解析:(1)平面设计:能满足人类在视觉上的直观感受,用眼睛去发现美的、感受美的色彩。 立体设计:能满足人类对各种形状及造型的需求,在平面设计的基础上去创造美。

空间设计:能满足人类在色彩(平面设计)和形状(立体设计)的基础上,实现某种物质的用途和精神的需求。

(2)教学目标:

知识与技能目标:学生能了解到身边的世界是一个充满设计的世界,认识设计的基本知识,即造型、色彩、材质、功能,并能设计一幅生活用品的作品。过程与方法目标:通过直观感受各种材料的特性,根据意图选择媒材,合理使用工具和制作方法,进行初步的设计和制作活动,体验设计、制作的过程,发展创新意识以及培养学生创造能力。情感态度与价值观:培养学生认识到美妙的多彩世界来自人们精心的设计,只有怀着一颗热爱生活的心,才能体会生活的美好、生活的乐趣,才会有好的设计。养成用美术的眼光观察生活的习惯,培养艺术直觉。

(3)“好的设计”一定是指在外在形状上美观大方,内容上又实用的设计。

理由:我们身边充满了各种各样的设计艺术,它服务于我们的衣、食、住、行。只有了既实用又美观的设计,我们的生活才会更轻松、快捷和舒适,也更加五彩缤纷。

(4)

1.魔术变变,导入新课

同学们,今天老师要给大家变个魔术(出示手中的两个橙子,经过加工后变成“可爱的笑脸”的形象。)你们看,老师把这两个橙子变成什么了啊(可爱的笑脸)

教师总结:只要你善于观察,你会发现我们的身边处处都是设计艺术品,引出课题。

[设计意图]通过老师的小魔术激发学生的学习兴趣,让他们认识到身边的设计艺术无处不在。引导学生进入学习情境,

2.联系生活、讲授新课

(1)初步感知

以多媒体的形式展示身边的衣、食、住、行四个方面的设计艺术作品,并带领他们从造型、色彩、材质、功能上描述欣赏这件艺术作品,让他们认识到身边的世界是一个充满设计的世界。教师实物展示衣服和餐具:(教师带领学生从造型、色彩、材质、功能_上描述欣赏设计艺术作品。)教师展示开关贴和布老虎鞋:

(学生自己尝试从造型、色彩、材质、功能上描述欣赏设计艺术作品,教师发放自己绘制的亚运会吉祥物图片给予鼓励。)

[设计意图]抓住“身边”,老师引导学生直观的从造型、色彩、材质、功能上欣赏分析衣、食、住、行四个方面的设计艺术作品,让学生学会欣赏。

(2)交流讨论

(3)以小组的形式,发放相关的图片,让学生根据自己的喜好从造型、色彩、材质、功能上描述这些身边的设计艺术作品。描述精彩的组别教师发放自已绘制的亚运会吉祥物图片给予鼓励。

请学生当回小小评论家,来看一看,评一评。

【设计意图】小组内合作探究,并派组内代表上讲台来描述自己对这些身边的设计艺术的理解,让学生学会描述,提高学生的语言表达能力。

(3)动手实践

以小组竞赛的形式,请学生当回小小设计师,动动小手做一做:根据你对所学知识的理解,制作一个身边的设计艺术作品吧。

[设计意图]小组竞赛合作,在分工明确同时,又培养的竞争意识,在共同体验设计制作快乐的同时,利用所学知识去创造美,达到眼、脑、手的协调并用,完成从观察到思维直至表达的创作全过程。 -

第17题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答:

请根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是飞天它的艺术形式是怎样的

(2)如指导高年级小学生学习本课,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入活动并说明理由。

(4)依据拟定的教学目标,设计“欣赏敦煌飞天艺术的特点”内容的新授教学活动并说明设计理由。答案:解析:(1)佛教中飞天是乾闼婆和紧那罗的化身。乾闼婆的任务是在佛国里散发香气,为佛献花、供宝,栖身于花丛,飞翔于天宫。紧那罗的任务是在佛国里奏乐、歌舞,但不能飞翔于云霄。后来,乾闼婆和紧那罗相混合,男女不分,职能不分,合为一体,变为飞天。人们把早期在天宫奏乐的叫“天宫伎乐”,把后来持乐器歌舞的称“飞天伎乐”。 敦煌飞天的风格特征是不长翅膀,不生羽毛,借助云彩而不依靠云彩,凭借飘曳的衣裙、飞舞的彩带凌空翱翔,千姿百态,千变万化。这是在本民族传统的基础上,吸收和融合了外来飞天艺术的成就之后,发展创作的敦煌飞天形象。

(2)教学目标

知识与技能目标:了解石窟艺术中飞天形象特点及表现手法。

过程与方法目标:通过观察、欣赏飞天艺术的特点,运用艺术语言将飞天画面的美感描述出来。

情感态度与价值观目标:感悟我国传统文化的博大精深和劳动人民的创造才能,激发对美术学习的持久兴趣。

(3)教师播放视频《飞天》,并提出问题:通过观看视频,大家认为这些人物是怎样的形态呢试用语言描述人物形态,并给这种视觉感受命名。

学生观察思考并讨论。

教师总结:天上的仙女有的捧着花,有的拿着乐器,在天上飞来飞去,我们称这种形式这种形式为“飞天”。

【设计意图】

以视频形式导入新课,强化视觉感受,使学生对飞天的理解更加直观,并将人物造型形态深深印于脑海。

(4)教学活动

活动一:

教师播放课件,并提问:通过观看壁画上的飞天景象,我们发现她们都是静止的状态,可为什么我们却感觉她们在空中飞舞呢

学生思考回答。

教师补充总结:他们衣裙飘曳,巾带飞舞,横空而飞,四周天花飞落,给人以飘飘欲仙的感觉。

【设计意图】

直观感知飞天景象,易于在脑海形成直观概念。

活动二:

课件出示飞天细部图片。问:进一步观察飘带与动势之间有什么关系同时飘带呈现怎样的形态

师生共同总结:飞天的飘带与动态方向相反。随着人物游动,有的飘带呈卷曲状。

【设计意图】

局部观察飞天艺术特点,养成善于观察的习惯。

活动三:

教师出示敦煌飞天壁画与《朝元图》,请同学们观察并思考:这两幅作品的艺术特点有什么不同之处

学生分小组讨论并派代表回答。

教师总结:前者描绘的飞天形象,四周天花旋转,云气飘流,衬托着飞天迎风而飞翔,身轻如燕,互相照应,自由欢乐,漫游太空。后者描绘的仙人朝拜情境,突出了所绘人物衣袖线条的浑圆有力、豪放洒脱的特点。

敦煌飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志。人们只要看到优美的飞天,就会想到敦煌莫高窟艺术。

敦煌飞天是中国艺术家最天才的创作,是世界美术史上的一个奇迹。

【设计意图】

讨论法的运用不仅能够锻炼学生的发散思维,而且能够逐步培养学生的自主探究能力。 -

第18题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答:

请根据上述材料完成下列任务:

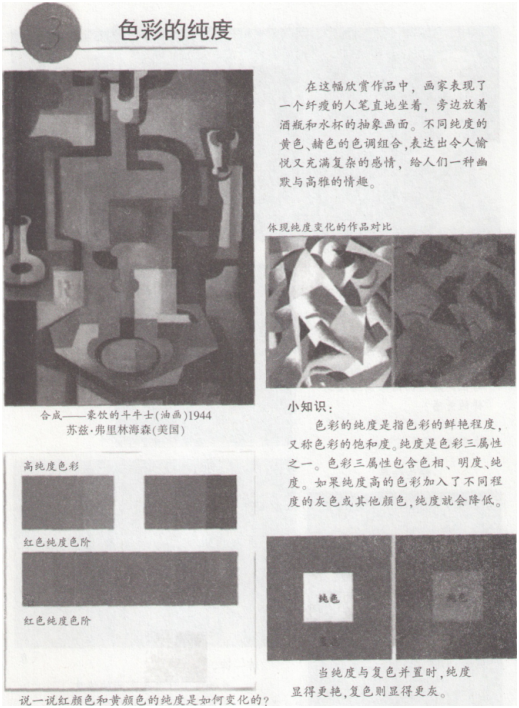

(1)什么是色彩的纯度?色彩三属性是什么?(10分)

(2)如指导高年级小学生学习本课,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计导入活动并说明理由。(10分)

(4)依据拟定的教学目标,设计“学习如何改变色彩纯度”内容的新授教学活动并说明设计理由。(10分)答案:解析:(1)色彩的纯度是指色彩的鲜艳程度,又称色彩饱和度。色彩的纯度是色彩三属性之一,色彩三属性包括色相、纯度、明度。 (2)教学目标

知识与技能目标:了解并掌握色彩纯度知识,尝试用不同的色彩完成一幅美术作品。

过程与方法目标:通过自主探究,尝试运用一些方法改变色彩的纯度。

情感态度与价值观目标:体验动手的乐趣,提高动手实践能力,培养对色彩感受的能力,在学习中提高审美素养。

(3)导入环节

教师收集学生课下收集的秋天校园内的落叶,让学生观察同色系叶子的微妙变化,并请学生上前按照黄色落叶的鲜艳程度进行排列,最后教师总结色彩的鲜艳程度,又称色彩饱和度,揭示课题——《色彩的纯度》。

【设计意图】

激发学生的学习兴趣,并且运用学生自主探究的方式,可以更加直观地让学生感受到色彩纯度的概念,从而为新课教学做铺垫,同时也有利于锻炼学生的观察能力。

(4)教学活动

活动一:

多媒体课件展示两幅纯度不同的作品《合成——豪饮的斗牛士》和《双入口》。

师:在画面中你看到了哪些颜色。并按照同类色进行分组,它们有怎样的不同?

生:红色——暗红色,黄色——土黄色,蓝色——蓝灰色。

教师总结:它们颜色鲜艳程度不一样,即纯度不同。

师:那么不同纯度给你怎样的感受呢?

学生回答。

教师总结:高纯度的作品色彩鲜艳、强烈、活泼,低纯度的作品给人以柔和、平稳、安静、低沉的感觉。

【设计意图】

引导学生体验,初步感受不同的色彩纯度带来的不同感受。

活动二:

师:两幅作品中不同纯度的颜色是怎样调配出来的呢?

教师引导学生分小组进行调色,看谁调出的颜色最多,并告诉大家用什么方法调配出来的,在这个过程中你们发现什么样的规律?

学生练习,教师总结:纯色中分别添加灰色或这个纯色的对比色可以降低色彩的纯度,加入的其他色彩越多,纯度越低。

【设计意图】

学生通过练习,掌握纯度知识和变化规律。

活动三:

教师示范:①简洁地画出一个主题形象;②运用线条进行分割;③选择高纯度或低纯度的色彩进行描绘。

【设计意图】

通过教师示范的教学方法可以更好地突出教学重点,突破教学难点,使学生易于掌握作品创作的方法,掌握纯度变化规律。 -

第19题:

第2课色彩的和谐

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述同类色与邻近色的区别。

(2)依据该材料,试拟定教学重难点。

(3)设计教学过程,体现出教学重难点并说明设计意图。答案:解析:(1)同类色指色相性质相同,但色度有深浅之分的色彩(是色相环中15°夹角内的颜色);邻近色为在24色相环上任选一色,与此色相距90度,或者彼此相隔五六个数位的两色。如:红色与黄橙色、蓝色与黄绿色等。同类色是按明度来区分的.邻近色是按色相区分。同类色的差别在于明暗程度,邻近色在于色彩的相差。 (2)教学重难点

教学重点:掌握邻近色的调色方法及其规律。

教学难点:运用邻近色调配出和谐的色彩搭配。

(3)教学过程

活动一:设置游戏.导入新课

游戏导入:教师出示色彩卡片,请同学根据卡片上相近的色彩“找朋友”,说说其余色彩不配成“朋友”的理由。

学生交流回答。

揭示课题:色彩的和谐。

【设计意图】

通过游戏导入.可以使学生更快地进入课堂学习状态,从而引导学生感受丰富的色彩带来的魅力,激发学生的学习兴趣,为后面的教学起到良好的铺垫作用。

活动二:赏析作品,引导想象

①感知、体验色彩

教师播放课件.引导学生观看并思考:图片由几个主要颜色构成

学生观察并回答。

教师总结并展示色相环.提出问题:这几个主要颜色在色相环上的位置是怎样的

学生思考并回答。

教师总结:相邻。

【设计意图】

图片与色相环相结合,使学生能够更加直观地体验色彩,感受邻近色,从而为学生认识邻近色打下良好的基础。

②欣赏、讨论色彩的和谐

A.认识邻近色

教师继续展示色相环引导学生观察,并提问:什么是邻近色举例说明。

学生思考回答

教师总结:在色相环中相邻近的、在90度范围之内的颜色,称为邻近色。

如:黄一黄绿一绿、红一橘红一朱红、蓝一天蓝一普蓝。

B.寻找邻近色

学生四人一小组交流并回答问题:寻找生活中的邻近色,举例说明。

小组讨论回答:教室环境布置、学生服装等的色彩搭配、室内设计、建筑。

继续提问:这些色彩搭配带给我们怎样的感受

学生讨论并回答。

教师总结:给人和谐、舒适的感觉。

【设计意图】

本环节引导学生主动思考、探究问题,使学生融入其中,体会其中的乐趣,从而加深学生对于概念的理解。

活动三:示范操作。实践练习

①教师演示

演示邻近色调配方法,完成一幅画,讲解要领:

根据需要可以画好铅笔稿,也可以按一定走向随意涂色。

依据色环选择邻近色。

可按一定顺序进行调配绘制。如橙、黄橙、红橙。注意用橙色在调配时加黄、加红的比例多少和水分的多少要把握适中。

(邻近色色块形状、大小和组织可以自由些,依据自己的喜好决定。允许学生尝试局部模仿练习。)

②课堂练习

用一组自己喜欢的邻近色来组织完成一幅作品,可以是抽象作品,也可以是有具体形象的风景画、图案等作品。

(教师巡视指导过程中,针对共同存在的问题,及时指出、及时纠正。表扬有创意的作品,对个别学生进行技法指导。)

【设计意图】

教师演示调色方法,使学生进一步熟悉色彩的运用,并结合实践掌握色彩的调色规律。

活动四:交流评议。拓展提高

①学生展示交流

学生自愿分享自己的作品,并且介绍自己的绘画思路和方法。

学生互相展示作品,交流评议。

教师总结评议。

②巩固提高.小结作业

回顾本课重难点。

复习对比色,根据对比色和邻近色的不同色性找到适合运用的场所。

游乐场、交通警示——对比色:

卧室、图书馆、书房——邻近色。

【设计意图】

采用多元化评价方式,加深学生对本课的理解,起到教学相长的作用;引导学生做最后小结,加深记忆并做好作业布置。 -

第20题:

(教学设计题)请以"听好歌抒真情"为主题,简要设计一课时的作文教学内容。

正确答案: 本节课通过"听好歌"激发学生内心"真实的情感",引导学生关注生活,从自己熟知的事物中发现真、善、美。从而写出血肉丰满,富有灵性的个性作文。在教学设计上采用学生熟悉且喜爱的流行歌曲,创设情境,激发兴趣和灵感,调动学生生活体验进行写作,进而激发学生对写作的兴趣。并有利于语文素养的提高。教学环节分为引入情境,激"趣"--畅所欲言,激"情"--指导写作,激"思"--交流分享,收获快乐。整节课使学生能自由表达,说自己想说的话。教学目标:1.激发学生兴趣,写自己熟悉的生活:2.引导学生更好地感悟,体验生活。教学重点:激发学生兴趣,写自己熟悉的生活教学用具:多媒体教学时问:一课时教学过程:

一、导入,引入情境(教师富有激情地)同学们,在我们校园里处处流淌着歌,随身听里常流泻出一串长长的音符,操场上响起动人的旋律,甚至在饭盆、脸盆的碰撞声中也常会有人在浅吟低唱着。是呀,我们在用歌表达着青春的激情和浪漫,用歌倾诉成长的烦恼与忧伤。歌已成为我们生活的一部分,它已深深融入了我们的生活,这节作文课,我们就是通过欣赏歌曲,品味生活,抒写内心真实的感情,现在让我们一齐来看大屏幕。

二、欣赏歌曲,激发兴趣(多媒体播放歌曲的精彩片段)学生跟唱。(运用活动形式摹拟情感活动,从而调动情绪,激发尘封的情感体验,使其在某一方面由较丰富的、细腻的感情体验,逐步进入原生活状态)

三、教师引导,激发情感(调动情绪,激发尘封的情感经验,进入生活状态,在煽情、动情的基础上引导学生去作文)教师介绍曾引起自己心灵触动的一首歌,以激发学生情感,带动其对生活的体验生活与感悟。(学生小组合作活动,或唱自己喜欢的歌,或吟咏熟悉的歌)(集体交流心中的歌)小结:同学的发言真是异彩纷呈,最可贵的是,大家都说出自己的生活中的真实情感。(板书:真实情感)

四、指导写作,激起思考1.要使自己写出好文章,不仅要有真情实感,还要懂得一点写作的方法,首先要想到把题目补充完整,再想想"歌"在你的作文中要起什么作用?(板书:引子·线索)2.要使文章生动,还要注意有一些具体描述,而我们同学大多习惯于概括性的语言,例如:同样是写萨克斯乐《回家》给人的感受:(多媒体展示)有人写:"那曲子悠扬,令我陶醉,让我想到我的家,家多温暖!"有人这样写:"音乐在原野中升起,随着金色的风在蓝天白云间流荡。它轻柔--如母亲的手轻抚着我:它缥缈--如父亲爬满希望的额头:她悠长--如他们永不流逝的爱。我自然地想起了父亲、母亲接着是一段明亮的音乐,如金色的阳光照耀着我。我放眼四望,鸟巢在夕阳中闪着金光,牛披着晚霞静卧在原野上,我不由自主地想起了家--原本幸福的家。我听到了鸟儿的叫声,叫声藏不住归巢的兴奋;还听到小牛悠长的哞哞声,叫声里洋溢着找到母牛的喜悦。家有多好啊!"学生进行比较,交流。要有描写,语言生动。(板书:具体描述)

五、品味生活,进行写作以"______的一首歌"为题进行写作。集体交流,共同点评六、总结将未完成的作文写完(600字以上)。七、板书:(略) -

第21题:

以下是针对《陶瓷艺术》一课拟定的三种不同的教学设计思路,请参照第一种思路的分析方法分别对第二种、第三种思路的优缺点进行简短分析。第一种思路:具有"课堂化"特色的思路。师生在教室里进行欣赏、评述、交流、讨论。教师最好能准备有特色的陶瓷器皿和其他用品,既有助于教学评述,也能丰富课堂视觉效果,营造好课堂教学的空间与气氛。由谈话、提问方式导入,展开多种形式的讨论,如小组讨论、班级讨论。第二种思路:具有"现场感"特色的思路。从参观陶瓷商场、了解陶瓷市场入手,让学生在琳琅满目的货架展台上直接感受陶瓷工艺之美,现场及时交流,还可以通过拍照、画速写、写短文等方法加深感受、提高认识。第三种思路:具有"虚拟性"特色的思路。在多媒体、网络环境下进行,教师可以预先制作好多媒体课件或者网页,可以与相关网站建立好超链接;可建立聊天室,组织学生进行在线交流、讨论;还可以发电子邮件.将网上搜集的资料做成网页。

正确答案: 第一种思路的优点在于有专门的教师,师生可以方便、充分地传授、交流、讨论等;缺点是资源、资料有限,学生的直接观察、感受不足。第二个思路的优点是给了学生更直观的感受,开阔了学生的视野,丰富了学生的生活经验,并且很好地利用了校外教学资源。缺点是现场的教学方法不利于学生深入探讨及交流。第三个思路的优点是很好地应用了现代教学资源,能开阔学生的视野,给学生创造了很好的交流平台。但是它的缺点在于范围比较广,学生的概括及针对性不强。 -

第22题:

问答题以下是针对《陶瓷艺术》一课拟定的三种不同的教学设计思路,请参照第一种思路的分析方法分别对第二种、第三种思路的优缺点进行简短分析。例子:第一种思路:具有“课堂化”特色的思路。在教室里进行欣赏、评述、交流、讨论。教师最好能准备有特色的陶瓷器皿和其他用品,既有助于教学评述,也能丰富课堂视觉效果,营造好课堂教学的空间与气氛。由谈话、提问方式导入,展开多种形式的讨论,如小组讨论、班级讨论。答:第一种思路的优点在于有专门的教师,师生可以方便、充分地传授、交流、讨论等;缺点是资源、资料有限,学生的直接观察、感受不足。第二种思路:具有“现场感”特色的思路。从参观陶瓷商场、了解陶瓷市场入手,让学生在琳琅满目的货架展台上直接感受到陶瓷工艺之美,现场及时交流,还可以通过拍照、画速写、写短文等方法加深感受、提高认识。第三种思路:具有“虚拟性”特色的思路。在多媒体、网络环境下进行,教师可以预先制作好多媒体课件或者网页,可以与相关网站建立好超链接;可建立聊天室,组织学生进行在线交流、讨论;还可以发电子邮件,将网上搜集的资料做成网页。正确答案: 第二个思路的优点是给了学生更直观的感受,开阔了学生的视野,丰富了学生的生活经验,并且很好地利用了校外教学资源。缺点是现场的教学方法不利于学生深入探讨及交流。第三个思路的优点是很好地应用了现代教学资源,能开阔学生的视野,给学生创造了很好的交流平台。但是它的缺点在于范围比较广,学生的概括及针对性不强。解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题教学设计题: 在《平行四边形的认识》这一课上,特别指出平行四边形与三角形不同,容易变形,具有不稳定性,且这种不稳定性在实践中有广泛的应用。 (1)如何指导高年段学生学习该知识,拟定教学目标。(15分) (2)根据拟定的教学目标,针对重点难点设计相应的教学活动并说明理由。(25分)正确答案: (1)从学生“学”的角度出发,挖掘、拓展学生的探索过程,让学生“像科学家一样去研究、发现”,使他们在获得数学知识的同时,思维能力、情感态度与价值观等诸方面得到发展。同时,教师应从学生已有的知识结构出发,带着问题研究平行四边形,通过制作、猜想、验证进行本堂课的教学。在学生发现问题的过程中,把问题作为教学的出发点,使学生自觉地进行知识迁移,进而对与旧知识密切相关的新知识进行深入思考,使学生在体会数学的魅力同时发展智慧。

【教学目标】

①对比三角形,理解平行四边形容易变形的特性。培养学生观察比较、抽象概括、动手操作、空间想象等能力。

②通过观察、对比、合作交流、动手操作,使学生在探究中掌握平行四边形的有关知识,掌握发现问题、提出问题的学习方法。

③使学生感受到平行四边形不稳定性在生活中的广泛应用,感受到数学知识与现实生活的密切联系。在探究中体验学习的乐趣。

(2)平行四边形的不稳定是个难点,针对这一难点设计如下活动:首先拿一个长方形木框,用两手捏住长方形的两个对角,向相反方向拉。引导学生观察两组对边有什么变化?拉成了什么图形?什么没有变?接下来,让学生自己动手,把准备好的长方形框拉成平行四边形,并测量两组对边是否还平行。然后,根据刚才的实验、测量,引导学生概括出平行四边形具有不稳定性。最后说明三角形具有稳定性,不容易变形。平行四边形与三角形不同,容易变形,也就是具有不稳定性。这种不稳定性在实践中有广泛的应用。请学生能举出实际例子。这样设计活动让学生经历知识与技能的形成与应用过程。不仅让学生经历了观察、实验、猜想、验证、推理与交流等数学活动,而且还让学生在现实生活中发现问题、解决问题,体会数学的价值,发展实践能力和创新精神。解析: 暂无解析 -

第24题:

问答题请对《标志设计》一课进行教学设计,内容包括教学目标、教学重点、教学难点、教学准备。正确答案: 教学目标:根据新课程标准和教材要求,小学美术教育是使学生提高对美的感受能力和艺术创造能力,培养学生形成良好的思想品德。确定本课的教学目标为:

(1)知识目标:了解标志的分类及构成等基本知识,学习标志设计的创作方法;

(2)能力目标:培养学生的观察、想象、创造思维能力和应用视觉语言的表达能力;

(3)情感目标:达到开阔眼界,增长知识,陶冶情操,提高艺术欣赏水平,树立正确的审美观点。教学重点:标志的应用分类和构成形式。教学难点:标志的创意设计。教具准备:收集一些著名标志范例,电教设备、多媒体教学课件等。学具准备:画笔、画纸、颜料、直尺、圆规等绘图用品。解析: 暂无解析