根据乡村景观人文化程度的不同,可以把乡村景观划分为乡村聚落景观和非聚落景观两种类型。()

题目

根据乡村景观人文化程度的不同,可以把乡村景观划分为乡村聚落景观和非聚落景观两种类型。()

相似考题

参考答案和解析

参考答案:正确

更多“根据乡村景观人文化程度的不同,可以把乡村景观划分为乡村聚落景观和非聚落景观两种类型。() ”相关问题

-

第1题:

根据宁志中老师所讲,以下哪项不是乡村田园景观()。A、水域风光

B、农业生产景观

C、林区风光

D、乡村景观通道

答案:A

-

第2题:

初中地理《聚落与环境》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

图片导入,展示:《乡村和城市的景观差异图》

提问:观察一下两张图片都有什么特点?题目来源于考生回忆

同学们在描述后,教师总结:城市与乡村,都是人类聚居的地方,这就是我们今天学习的聚落。

(二)新课教学

1.聚落的概念与分类

【问题】什么叫聚落呢?它又分为什么类型呢?

【教师归纳】聚落是人类聚居的地方,分为城市与乡村聚落。

2.城市与乡村在景观上的差异

展示“城市与乡村景观图”。题目来源于考生回忆

【问题】城市和乡村的景观有什么差异?注意阅读温馨提示。(温馨提示可从以下几方面比较:房屋密集度、高度,道路分布情况,人口分布情况,生产活动类型)

【活动】分组讨论

【教师活动】总结学生的表述,归纳总结,并注意这几个方面之间的联系。

3.造成城市与乡村景观差异的原因

展示城市与乡村景观差异图片。题目来源于考生回忆

【问题】

(1)城市与乡村在景观上为什么出现如此大的差异呢?

(2)种植业和畜牧业更多的出现在乡村,服务业和工业更多的出现在城市,这是什么原因呢?

【学生活动】观察图片,教师引导。

【教师总结】乡村和城市都是人类的居住地,是聚落的两种形式。聚落依据生产方式的不同可分为农村、牧村等不同的类型,居住在这些地方的人们分别从事耕作、放牧等农业上产活动。城市聚落的居民,主要从事工业、服务业等非农业工作。正是因为生产方式的不同形成了城市与乡村不同的景观。

(三)小结作业

小结:请学生回顾总结本节课的知识要点。

作业:搜集城市与乡村在其他方面也存在差异,思考我们应该如何正确认识和对待城乡差异。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.有利于聚落形成与发展的主要条件有哪些?

2.在课堂上进行提问有哪些好处呢?答案:解析:1、聚落的形成与环境密切相关。一般来讲,在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落。主要条件如:水源充足、土壤肥沃、自然资源丰富、交通便利、地形平坦等等。题目来源于考生回忆

2、问题,是激发学生思维的火花,“思维永远由问题开始”。首先独具匠心的设问是成功点拨学生思维、培养学生优良思维品质的极为重要的方式和手段。其次可以起到激发学生学习兴趣,引发求知欲,启迪学生思维,发展学生的智力水平的作用。最后可以活跃课堂气氛,增进师生交流,建立和谐课堂氛围,提高教与学的作用。 -

第3题:

与传统文化地理学相比,新文化地理学更关注以下哪几类景观的研究()

A.乡村景观

B.都市景观

C.自然景观

D.媒体景观

B -

第4题:

阅读关于“聚落与环境”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》的内容标准要求:“举例说出聚落与自然环境的关系”。

材料二某版本教科书中关于“聚落与环境”的内容。

聚落与环境

世界上的人们居住在不同的地方,有些人住在乡村,有些人住在城市。我们把人们的这些聚居地——乡村和城市.统称聚落。

乡村一般规模较小.主要有农村、牧村、渔村等不同类型。居住在乡村的人们一般从事耕作、放牧、捕鱼等生产活动。城市规模较大,居住在城市里的人们主要从事工业、服务业等工作。

由于劳动生产方式的差异,乡村和城市的景观有较大的差异(图4.12)。

阅读关于“聚落与环境”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》的内容标准要求:“举例说出聚落与自然环境的关系”。

材料二某版本教科书中关于“聚落与环境”的内容。

聚落与环境

世界上的人们居住在不同的地方,有些人住在乡村,有些人住在城市。我们把人们的这些聚居地——乡村和城市.统称聚落。

乡村一般规模较小.主要有农村、牧村、渔村等不同类型。居住在乡村的人们一般从事耕作、放牧、捕鱼等生产活动。城市规模较大,居住在城市里的人们主要从事工业、服务业等工作。

由于劳动生产方式的差异,乡村和城市的景观有较大的差异(图4.12)。

目前.在一些河流中下游平原地区或河口、沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集:在高山、荒漠地区,则少有或没有聚落。

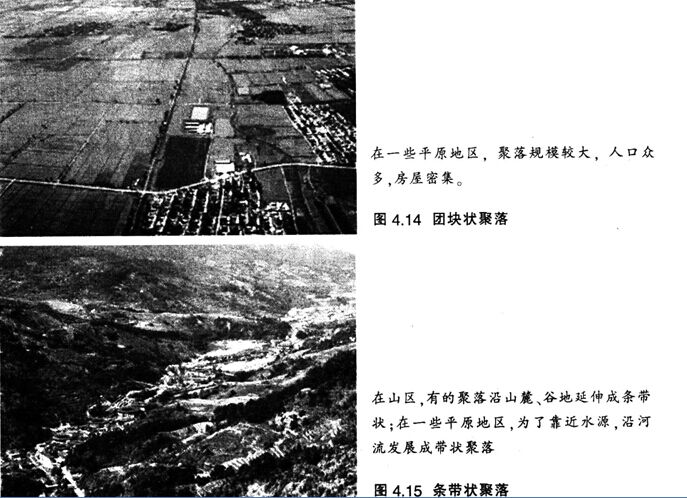

世界上的自然环境千差万别,聚落的形态也各不相同。有的聚落在平原地区聚集呈团块状(图4.14),有的聚落沿着河流、山麓、谷地等呈条带状(图4.15)。

要求:

(1)分析本课的教学重、难点。(8分)

(2)依据教学重、难点和教材内容,设计教学过程要点。(16分)答案:解析:(1)①教学重点:比较分析城市与乡村的差别;探究聚落与自然环境的关系。 ②教学难点:聚落与自然环境的关系。

(2)教学过程要点:

①比较分析城市与乡村的差别

教师分别展示几幅城市和乡村的图片,让学生们观察这些图片中哪些是城市,哪些是乡村。学生观察完图片后。填写下列表格:

教师设问:先有城市聚落还是先有乡村聚落 如果先有乡村,它是怎样演变成城市的

学生分组讨论城市发展过程,交流讨论结果。

教师在学生讨论结果的基础上进行总结:乡村人口不断增多。居民点不断扩大而变成城镇:发展过程中,城镇规模不断扩大,出现了较多的楼房,最终发展为城市。

②探究聚落与环境的关系

教师讲解:早期人类的工作能力和工作水平比较低,因此.他们多居住在自然条件优越的地区。今天,位于河流中下游的平原地区仍然是世界上聚落密集的地区,形成了较多的大城市,如长江中下游地区的湖北省省会——武汉。武汉发展的有利因素有哪些呢

教师展示武汉发展因素示意图。(图略)

学生讨论后发表意见。师生共同总结:由此可见聚落与自然环境关系密切。一般来讲。在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落。地形平坦、水源充足、交通便利、资源丰富的地区容易形成较大的城市。

教师讲解:聚落在长期发展中.往往形成了不同的聚落景观和建筑风格。我们通过下面不同环境下各区域的图片,探究聚落建筑与环境的关系。

教师展示四幅不同建筑风格民居的图片。(图略)

针对图片,教师提问:环境是怎样影响不同民居的建筑风格的

学生讨论后发表意见,教师总结,并分析讲解每一种环境与该环境下民居建筑风格的关系。

教师:你还知道哪些有特色的民居 他们与当地自然环境有什么关系 请举例加以说明。

学生纷纷联系实际生活,发散思维。讨论交流。

最后教师进行总结:总的来说,聚落的分布、聚落的建筑、聚落的形态都与环境有密切关系。 -

第5题:

53、乡村旅游以具有乡村特征和农家风味的自然景观、人文景观、传统文化、农耕文明、田园风光、生产场景、农事节庆、农业景观等为旅游吸引物的旅游消费项目。()

正确