斑头雁在飞行中有一个特点,就是它们经常以某种队形来飞,通常是后面的鸟飞在前一只鸟的侧后方,因此就有了常见的“人”?字形队形。一些研究者认为这一队形可减少空气阻力,降低飞行能耗,然而反对者认为如果是为了减少阻力,鸟更应该选择直线的队形,因为一个紧跟一个飞行能最大程度地减少跟随者需要克服的空气阻力。? 以下哪项如果为真,最能质疑反对者的结论?A.飞行过程中,领头雁会不时地与后方同伴换位,否则它们很容易筋疲力尽 B.斑头雁在飞行时会有确定方向的需求,所以并不会一直排在“人”字形飞行 C.速滑比赛中,运动员常以“

题目

斑头雁在飞行中有一个特点,就是它们经常以某种队形来飞,通常是后面的鸟飞在前一只鸟的侧后方,因此就有了常见的“人”?字形队形。一些研究者认为这一队形可减少空气阻力,降低飞行能耗,然而反对者认为如果是为了减少阻力,鸟更应该选择直线的队形,因为一个紧跟一个飞行能最大程度地减少跟随者需要克服的空气阻力。?

以下哪项如果为真,最能质疑反对者的结论?

以下哪项如果为真,最能质疑反对者的结论?

A.飞行过程中,领头雁会不时地与后方同伴换位,否则它们很容易筋疲力尽

B.斑头雁在飞行时会有确定方向的需求,所以并不会一直排在“人”字形飞行

C.速滑比赛中,运动员常以“人”字形前进,一名运动员在前,另外三名紧随其后,后三名队员因阻力变小而受益

D.斑头雁飞行时偏移于前面的同伴,虽不能最大限度减少空气阻力,但能极大地减少上升时所需的体能消耗

B.斑头雁在飞行时会有确定方向的需求,所以并不会一直排在“人”字形飞行

C.速滑比赛中,运动员常以“人”字形前进,一名运动员在前,另外三名紧随其后,后三名队员因阻力变小而受益

D.斑头雁飞行时偏移于前面的同伴,虽不能最大限度减少空气阻力,但能极大地减少上升时所需的体能消耗

相似考题

更多“斑头雁在飞行中有一个特点,就是它们经常以某种队形来飞,通常是后面的鸟飞在前一只鸟的侧后方,因此就有了常见的“人”?字形队形。一些研究者认为这一队形可减少空气阻力,降低飞行能耗,然而反对者认为如果是为了减少阻力,鸟更应该选择直线的队形,因为一个紧跟一个飞行能最大程度地减少跟随者需要克服的空气阻力。? ”相关问题

-

第1题:

黑颈鹤和斑头雁每年都要迁徙到青海湖进行繁殖。青海湖地处青海高原东北部的青海湖盆地内,位于西宁市西北部100公里外,是中国第一大内陆湖泊。黑颈鹤在云贵等地过冬,到了春天就一路向北飞行3000公里来这里.而斑头雁冬天的活动范围则更往南,远到印度,因此,它们所面临的旅程也更加艰难:一方面是路途遥远,另一方面斑头雁冬天的栖息地与海平面齐平,夏天的繁殖地的海拔则高达3000米,横亘其间的是高大的喜马拉雅山脉。它们至少要飞行到海拔5000米的高度才能逾越这道令人望而生畏的屏障。通过飞行爬升到如此高度并非易事,在这个海拔高度,空气的密度大概只有海平面的一半,因此鸟儿通过振动翅膀产生升力就要消耗更多能量。另外,氧的分压也同样会降低,这也会阻碍它们获得足够的氧气来补给飞行过程的消耗.,直到几年前,鸟类如何实现这一壮举的动力学机制还是个谜, 但2011年美国科学院院刊(PNAS) 一篇里程碑式的文章为我们揭示了它们是如何做到这一点的。文章作者用全球定位系统(GPS)跟踪这些迁徙的鸟儿,发现它们通常一天之内就可以飞越喜马拉雅山。在6~7个小时内就从海平面高度的出发点-最作气飞到海拔6000米。最令人惊讶的是,白天会有南风吹上山脊,这些鸟儿本可以充分借助这些风来减小能量消耗,然而,班头雁并不这么做:相反,它们等到相对平静的夜晚,完全靠白己的体力来完成这一飞越。斑头雁和恩颈鹤在飞行中有-个共同特点,就是它们经常是以某种队形来飞行的。队形

多种多样,但通常是后面的鸟儿飞在前一只鸟的侧后方,因此就有了常见的“人”字形队形。几十年来,关于鸟儿为什么以这样的队形来迁飞有许多猜测,有两种观点比较流行。

第一种观点认为,人字队形与定向有关。以斑头雁飞越喜马拉雅山为例,该行程需要找到和穿越几个高海拔的通道,利用这些通道也许能节省几千米的上升高度。斑头雁的寿命有20~-30年,有些个体已经从印度向北迁飞了许多次。因此,很可能是年长有经验的斑头雁

在队伍的前面带路,取道最经济的路线,而无需飞越最高的山峰(这也偶有发生,比如有小群鸟儿飞越珠穆朗玛峰的情形)。这一观点带来了几个难以回答的问题:为什么鸟儿要保持人字形队列,而不是一只紧跟一只?另外,保持队形似乎只是黑颈鹤、斑头雁这样体型较大

的鸟类的特征。许多小型的候鸟成群迁飞时,通常是处于混乱的模式。虽然它们也有定向的需求,但没有排成人字形也没有问题。

第二种观点认为,这种按一定队形迁飞的行为与节约能量以降低迁徙飞行的能量消耗有关。在最近冬奥会上的速滑项目和夏季奥运会的白行车项目中也你会看到类似的行为。在比宴中,速滑或自行车运动员以一种很紧凑的队形前进,-名运动员在前,另外三名依次紧随

其后。速滑和自行车比赛中,很重要的一部分体能消耗是为了克服空气阻力。后面的三名选手都能受益,因为这种队形能减少他们所受到的空气阻力,但前面开路的选手由于需要克服全部阻力很容易精疲力尽。因此,在速滑和自行车比赛中,参赛选手会轮流在前面开路,从

而保证大家都能同等受益。对以人字形队列迁徙的鸟进行仔细观察发现,它们也是采用这种团队协作的方式,前面带路的鸟儿不时与后面的鸟儿换位。那么,如果以队形的形式迁飞是为了减小空气阻力,为什么鸟儿不选择以直线的队形来飞行2因为一个紧跟一个飞行似乎能

最大程度地减小眼随者需要克服的空气阻力。毫无疑问,速滑或自行车团队如果采用人字队形是不可能拿到冠军的。飞行运动与陆地上的运动一个关键的不同点是,飞行运动除了要克服水平方向.上的空气阻力,还需要产生保持飞行状态的上升力。自行车运动员和速滑运动员

没有这个问题,因为他们有地面反作用力的支撑。也许,飞行时 稍微偏移位于前面的同伴,并不能在最大程度上减少空气阻力,但能够在某种程度上减少跟随的鸟儿保持升力的体能消耗。

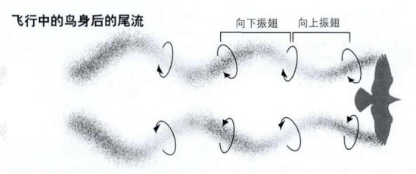

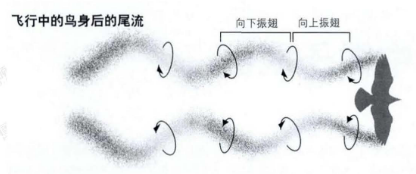

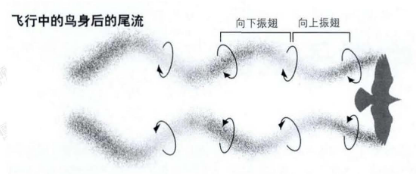

事实上,我们有足够的理由相信这一推断, 飞行中的鸟的翅膀会形成一股涡旋状的循环气流。当你从鸟儿的背后来观察时就会发现这个循环气流,来自右边翅膀的涡流逆时针旋转,而来自左边翅膀的涡流则顺时针旋转,那么在正中间,即鸟儿正后方尾随的两股涡流中,气

流都是向下的,而两侧的气流都是向上的。这样一来,鸟儿没有选择紧跟在同伴的正后方飞行的原因就显而易见了。如果鸟儿飞在同伴的正后方,那么它将处于向下的气流中,这额外增加了它们维持飞行状态的能耗。相反,当位于同伴的后侧方时,它们可以利用这一向上的

气流,得到升力。这确实有效。有人曾经驾驶轻型飞机并保持相互之间稍微偏移,他们发现,当尾随的飞机处于前面飞机机翼涡流的向上气流中时,消耗的燃料显著低于前面的飞机。以这种方式节约的燃料能够多达18%,这个效应广“泛应用在军用飞机中以降低油耗。然而这对于大型客机并不适用,因为要达到节油效果,飞机需要足够靠近,这会增加安全风险。

下列论据中,最能削弱文中“人字形与定向有关”这个观点的是0A.事实证明,鸟类具有极强的记忆里,凡是经过的地区他们都能记住

B.许多迁徙的小型鸟类也有定向需求,但是他们的队形十分混乱

C.研究表明,人字队形能够与地球磁场颤声反应,帮助鸟群更好的感知自己的方位

D.只有在远距离迁徙时,候鸟才会保持人字形的飞行队形,牵头必须是年龄最大的鸟答案:B解析:A选项鸟类具有极强的记忆里,凡是经过的地区他们都能记住与论点人字形是否与定向有关无关,无法削弱,排除; B选项说小型鸟类也有定向需求但是队形混论说明人字形与定向无关,可以削弱: C选项说人字形能够帮助感知自己的方位属于加强论据,排除; D选项是远距离才会保持人字形,牵头的必须是年龄最大的与论点无关,排除。所以本题答案为B选项。 -

第2题:

黑颈鹤和斑头雁每年都要迁徙到青海湖进行繁殖。青海湖地处青海高原东北部的青海湖盆地内,位于西宁市西北部100公里外,是中国第一大内陆湖泊。黑颈鹤在云贵等地过冬,到了春天就一路向北飞行3000公里来这里.而斑头雁冬天的活动范围则更往南,远到印度,因此,它们所面临的旅程也更加艰难:一方面是路途遥远,另一方面斑头雁冬天的栖息地与海平面齐平,夏天的繁殖地的海拔则高达3000米,横亘其间的是高大的喜马拉雅山脉。它们至少要飞行到海拔5000米的高度才能逾越这道令人望而生畏的屏障。通过飞行爬升到如此高度并非易事,在这个海拔高度,空气的密度大概只有海平面的一半,因此鸟儿通过振动翅膀产生升力就要消耗更多能量。另外,氧的分压也同样会降低,这也会阻碍它们获得足够的氧气来补给飞行过程的消耗.,直到几年前,鸟类如何实现这一壮举的动力学机制还是个谜, 但2011年美国科学院院刊(PNAS) 一篇里程碑式的文章为我们揭示了它们是如何做到这一点的。文章作者用全球定位系统(GPS)跟踪这些迁徙的鸟儿,发现它们通常一天之内就可以飞越喜马拉雅山。在6~7个小时内就从海平面高度的出发点-最作气飞到海拔6000米。最令人惊讶的是,白天会有南风吹上山脊,这些鸟儿本可以充分借助这些风来减小能量消耗,然而,班头雁并不这么做:相反,它们等到相对平静的夜晚,完全靠白己的体力来完成这一飞越。斑头雁和恩颈鹤在飞行中有-个共同特点,就是它们经常是以某种队形来飞行的。队形

多种多样,但通常是后面的鸟儿飞在前一只鸟的侧后方,因此就有了常见的“人”字形队形。几十年来,关于鸟儿为什么以这样的队形来迁飞有许多猜测,有两种观点比较流行。

第一种观点认为,人字队形与定向有关。以斑头雁飞越喜马拉雅山为例,该行程需要找到和穿越几个高海拔的通道,利用这些通道也许能节省几千米的上升高度。斑头雁的寿命有20~-30年,有些个体已经从印度向北迁飞了许多次。因此,很可能是年长有经验的斑头雁

在队伍的前面带路,取道最经济的路线,而无需飞越最高的山峰(这也偶有发生,比如有小群鸟儿飞越珠穆朗玛峰的情形)。这一观点带来了几个难以回答的问题:为什么鸟儿要保持人字形队列,而不是一只紧跟一只?另外,保持队形似乎只是黑颈鹤、斑头雁这样体型较大

的鸟类的特征。许多小型的候鸟成群迁飞时,通常是处于混乱的模式。虽然它们也有定向的需求,但没有排成人字形也没有问题。

第二种观点认为,这种按一定队形迁飞的行为与节约能量以降低迁徙飞行的能量消耗有关。在最近冬奥会上的速滑项目和夏季奥运会的白行车项目中也你会看到类似的行为。在比宴中,速滑或自行车运动员以一种很紧凑的队形前进,-名运动员在前,另外三名依次紧随

其后。速滑和自行车比赛中,很重要的一部分体能消耗是为了克服空气阻力。后面的三名选手都能受益,因为这种队形能减少他们所受到的空气阻力,但前面开路的选手由于需要克服全部阻力很容易精疲力尽。因此,在速滑和自行车比赛中,参赛选手会轮流在前面开路,从

而保证大家都能同等受益。对以人字形队列迁徙的鸟进行仔细观察发现,它们也是采用这种团队协作的方式,前面带路的鸟儿不时与后面的鸟儿换位。那么,如果以队形的形式迁飞是为了减小空气阻力,为什么鸟儿不选择以直线的队形来飞行2因为一个紧跟一个飞行似乎能

最大程度地减小眼随者需要克服的空气阻力。毫无疑问,速滑或自行车团队如果采用人字队形是不可能拿到冠军的。飞行运动与陆地上的运动一个关键的不同点是,飞行运动除了要克服水平方向.上的空气阻力,还需要产生保持飞行状态的上升力。自行车运动员和速滑运动员

没有这个问题,因为他们有地面反作用力的支撑。也许,飞行时 稍微偏移位于前面的同伴,并不能在最大程度上减少空气阻力,但能够在某种程度上减少跟随的鸟儿保持升力的体能消耗。

事实上,我们有足够的理由相信这一推断, 飞行中的鸟的翅膀会形成一股涡旋状的循环气流。当你从鸟儿的背后来观察时就会发现这个循环气流,来自右边翅膀的涡流逆时针旋转,而来自左边翅膀的涡流则顺时针旋转,那么在正中间,即鸟儿正后方尾随的两股涡流中,气

流都是向下的,而两侧的气流都是向上的。这样一来,鸟儿没有选择紧跟在同伴的正后方飞行的原因就显而易见了。如果鸟儿飞在同伴的正后方,那么它将处于向下的气流中,这额外增加了它们维持飞行状态的能耗。相反,当位于同伴的后侧方时,它们可以利用这一向上的

气流,得到升力。这确实有效。有人曾经驾驶轻型飞机并保持相互之间稍微偏移,他们发现,当尾随的飞机处于前面飞机机翼涡流的向上气流中时,消耗的燃料显著低于前面的飞机。以这种方式节约的燃料能够多达18%,这个效应广“泛应用在军用飞机中以降低油耗。然而这对于大型客机并不适用,因为要达到节油效果,飞机需要足够靠近,这会增加安全风险。

从文中可知,斑头雁呈人字飞行时,一只总是在另一只侧后方的原因是( ).

A.前一只鸟煽动扭腾致使其侧后方的气流是上升的,可以减少另一只鸟在保持升力上的阻碍

B.前一只鸟煽动翅膀致使其侧后方的气流是下降的,可以减少另一只鸟在增加速度上的阻碍

C.前一只鸟煽动翅膀致使其侧后方的气流是上升的,可以减少另一只鸟在增加速度上的阻碍

D.前一只鸟煽动翅膀致使其侧后方的气流是下降的,可以减少另一只鸟在保持升力上的阻碍答案:A解析:文中最后一段提及“鸟儿正后方尾随的两股涡流中,气流都是向下的,而两侧的气流都是向上的"可知A. C表述正确:由最后一段“当位于同伴的后侧方时,它们可以利用这一向上的气流,得到升力。”可知,A项正确。C项“增加速度"文段未提。故本题应选A。 -

第3题:

斑头雁冬天的栖息地与海平面齐平,为了飞到夏繁殖地,斑头雁至少要飞到海拔5000米的高度,才能飞越横亘其间的喜马拉雅山脉。在这个高度,空气密度大概只有海平面的一半,鸟通过振动翅膀产生升力,就要消耗更多能量,要更难获得飞行中需要的氧气。然而研究发现,它们通常一天之内就可以飞越喜马拉雅山,这些鸟本可以充分借助白天吹上山脊的南风来减少能量消耗,然而它们却要等到相对平静的夜晚,完全靠体力完成这一飞越。在飞行中,后面的鸟通常飞在前一只鸟的侧后方,形成“人”字队形。关于这种队形,有两种观点比较流行。

第一种观点认为,人字队形与定向有关。斑头雁飞越喜马拉雅山时,需要找到和穿越几个高海拔的通道。斑头雁一生中会多次迁徙,通常由年长而有经验的斑头雁在前面带路。但为什么鸟要保持人字形,而不是一只紧跟一只?另外,似乎只有斑头雁这种体形较大的鸟才保持队形,小型候鸟成群迁飞时,通常是没有队形的,虽然它们也需要定向。

第二种观点认为,这与速滑团体项目类似。为了减少因克服空气阻力而产生的体能消耗,速滑运动员会以一种紧凑队形前进,一名运动员在前,另外三名依次紧随其后。开路的运动员由于需要克服全部阻力,很容易筋疲力尽,因此他们会轮流在前。与之类似,带路的斑头雁也会不时与后面的鸟换位,但是为什么斑头雁不以直线队形飞行?飞行运动除了要克服水平方向上的空气阻力,还需要产生上升力以保持飞行状态。也许飞行时稍微偏移位于前面的同伴,虽然不能在最大程度上减少空气阻力,却能在某种程度上减少为保持升力而消耗的体能。

事实上,我们有足够的理由相信这一推断。飞行中,鸟的翅膀会形成一股涡旋状的循环气流。来自右翅的涡流逆时针旋转,来自左翅的涡流则顺时针旋转,在鸟正后方,两股涡流都是向下的,两侧的气流都是向上的。如果鸟飞在同伴的正后方,则将处在向下的气流中,这会增加维持飞行状态的能耗;当位于同伴的后侧方时,则可利用向上的气流,得到升力。因为鸟的翅膀上下振动,所产生的涡流会随时间、空气不断变化。若想从空气涡流中获益,飞行时所处的位置必须非常精确。有人认为,这可能解释了为何只有体型较大的鸟类才以一定队形迁飞,因为鸟拍打翅膀的频率与体型成反比。体型较小的鸟不太可能准确跟踪涡流

下列哪项说法被用来反驳第一种观点?( )。A. 由于迁徙路途遥远,斑头雁一生只会迁徙一次

B. 在队伍中领头的斑头雁是年轻而且强壮的公雁

C. 体型小的候鸟在迁徙时无需定向也能找到目的地

D. 体型小的候鸟在迁徙时往往不会保持固定的队形答案:D解析:定位文章第2段可知,第一种观点为“人字队形与定向有关”。后文的描述举例中,最后一句提到“小型候鸟成群迁飞时,通常是没有队形的,虽然它们也需要定向”,即说明小型候鸟也定向,却没有队形,很好的否定了首句的观点。D项正确。A、B两项均为无关选项,C项“无需定向”的表述与原文不符,均排除。故本题答案为D选项。 -

第4题:

斑头雁冬天的栖息地与海平面齐平,为了飞到夏繁殖地,斑头雁至少要飞到海拔5000米的高度,才能飞越横亘其间的喜马拉雅山脉。在这个高度,空气密度大概只有海平面的一半,鸟通过振动翅膀产生升力,就要消耗更多能量,要更难获得飞行中需要的氧气。然而研究发现,它们通常一天之内就可以飞越喜马拉雅山,这些鸟本可以充分借助白天吹上山脊的南风来减少能量消耗,然而它们却要等到相对平静的夜晚,完全靠体力完成这一飞越。在飞行中,后面的鸟通常飞在前一只鸟的侧后方,形成“人”字队形。关于这种队形,有两种观点比较流行。

第一种观点认为,人字队形与定向有关。斑头雁飞越喜马拉雅山时,需要找到和穿越几个高海拔的通道。斑头雁一生中会多次迁徙,通常由年长而有经验的斑头雁在前面带路。但为什么鸟要保持人字形,而不是一只紧跟一只?另外,似乎只有斑头雁这种体形较大的鸟才保持队形,小型候鸟成群迁飞时,通常是没有队形的,虽然它们也需要定向。

第二种观点认为,这与速滑团体项目类似。为了减少因克服空气阻力而产生的体能消耗,速滑运动员会以一种紧凑队形前进,一名运动员在前,另外三名依次紧随其后。开路的运动员由于需要克服全部阻力,很容易筋疲力尽,因此他们会轮流在前。与之类似,带路的斑头雁也会不时与后面的鸟换位,但是为什么斑头雁不以直线队形飞行?飞行运动除了要克服水平方向上的空气阻力,还需要产生上升力以保持飞行状态。也许飞行时稍微偏移位于前面的同伴,虽然不能在最大程度上减少空气阻力,却能在某种程度上减少为保持升力而消耗的体能。

事实上,我们有足够的理由相信这一推断。飞行中,鸟的翅膀会形成一股涡旋状的循环气流。来自右翅的涡流逆时针旋转,来自左翅的涡流则顺时针旋转,在鸟正后方,两股涡流都是向下的,两侧的气流都是向上的。如果鸟飞在同伴的正后方,则将处在向下的气流中,这会增加维持飞行状态的能耗;当位于同伴的后侧方时,则可利用向上的气流,得到升力。因为鸟的翅膀上下振动,所产生的涡流会随时间、空气不断变化。若想从空气涡流中获益,飞行时所处的位置必须非常精确。有人认为,这可能解释了为何只有体型较大的鸟类才以一定队形迁飞,因为鸟拍打翅膀的频率与体型成反比。体型较小的鸟不太可能准确跟踪涡流。

第4段中的“这一推断”是指( )。A. 人字队形可最大程度地降低体能消耗

B. 直线队形可最大程度地减少空气阻力

C. 直线队形更有利于斑头雁的迅速迁徙

D. 速滑运动模仿了斑头雁迁徙时的队形答案:A解析:“这一推断”出现在文章的第4自然段开头,那么,根据指代就近原则,就近指代第三段末尾的观点,即“飞行时稍微偏移位于前面的同伴……却能在某种程度上减少为保持升力而消耗的体能”,匹配选项可知,A项正确。B、C、D三项均无此意。故本题答案为A选项。 -

第5题:

大雁在飞翔时的队形,有时是“一”字形,有时是“人”字形。影响它们飞翔时队形变化的主要因素是()

- A、大雁数量

- B、飞行方向

- C、地磁线角度

- D、风向的变化

正确答案:D -

第6题:

单选题大雁在飞翔时的队形,有时是“一”字形,有时是“人”字形。影响它们飞翔时队形变化的主要因素是( )。A大雁数量

B飞行方向

C地磁线角度

D风向的变化

正确答案: B解析:

D项,大雁逆风飞翔时,队形就排成“一”字形,以减少后面大雁的阻力;如果是顺风飞翔就排成“人”字形,这样最节省力气。 -

第7题:

黑颈鹤和斑头雁每年都要迁徙到青海湖进行繁殖。青海湖地处青海高原东北部的青海湖盆地内,位于西宁市西北部100公里外,是中国第一大内陆湖泊。黑颈鹤在云贵等地过冬,到了春天就一路向北飞行3000公里来这里.而斑头雁冬天的活动范围则更往南,远到印度,因此,它们所面临的旅程也更加艰难:一方面是路途遥远,另一方面斑头雁冬天的栖息地与海平面齐平,夏天的繁殖地的海拔则高达3000米,横亘其间的是高大的喜马拉雅山脉。它们至少要飞行到海拔5000米的高度才能逾越这道令人望而生畏的屏障。通过飞行爬升到如此高度并非易事,在这个海拔高度,空气的密度大概只有海平面的一半,因此鸟儿通过振动翅膀产生升力就要消耗更多能量。另外,氧的分压也同样会降低,这也会阻碍它们获得足够的氧气来补给飞行过程的消耗.,直到几年前,鸟类如何实现这一壮举的动力学机制还是个谜, 但2011年美国科学院院刊(PNAS) 一篇里程碑式的文章为我们揭示了它们是如何做到这一点的。文章作者用全球定位系统(GPS)跟踪这些迁徙的鸟儿,发现它们通常一天之内就可以飞越喜马拉雅山。在6~7个小时内就从海平面高度的出发点-最作气飞到海拔6000米。最令人惊讶的是,白天会有南风吹上山脊,这些鸟儿本可以充分借助这些风来减小能量消耗,然而,班头雁并不这么做:相反,它们等到相对平静的夜晚,完全靠白己的体力来完成这一飞越。斑头雁和恩颈鹤在飞行中有-个共同特点,就是它们经常是以某种队形来飞行的。队形

多种多样,但通常是后面的鸟儿飞在前一只鸟的侧后方,因此就有了常见的“人”字形队形。几十年来,关于鸟儿为什么以这样的队形来迁飞有许多猜测,有两种观点比较流行。

第一种观点认为,人字队形与定向有关。以斑头雁飞越喜马拉雅山为例,该行程需要找到和穿越几个高海拔的通道,利用这些通道也许能节省几千米的上升高度。斑头雁的寿命有20~-30年,有些个体已经从印度向北迁飞了许多次。因此,很可能是年长有经验的斑头雁

在队伍的前面带路,取道最经济的路线,而无需飞越最高的山峰(这也偶有发生,比如有小群鸟儿飞越珠穆朗玛峰的情形)。这一观点带来了几个难以回答的问题:为什么鸟儿要保持人字形队列,而不是一只紧跟一只?另外,保持队形似乎只是黑颈鹤、斑头雁这样体型较大

的鸟类的特征。许多小型的候鸟成群迁飞时,通常是处于混乱的模式。虽然它们也有定向的需求,但没有排成人字形也没有问题。

第二种观点认为,这种按一定队形迁飞的行为与节约能量以降低迁徙飞行的能量消耗有关。在最近冬奥会上的速滑项目和夏季奥运会的白行车项目中也你会看到类似的行为。在比宴中,速滑或自行车运动员以一种很紧凑的队形前进,-名运动员在前,另外三名依次紧随

其后。速滑和自行车比赛中,很重要的一部分体能消耗是为了克服空气阻力。后面的三名选手都能受益,因为这种队形能减少他们所受到的空气阻力,但前面开路的选手由于需要克服全部阻力很容易精疲力尽。因此,在速滑和自行车比赛中,参赛选手会轮流在前面开路,从

而保证大家都能同等受益。对以人字形队列迁徙的鸟进行仔细观察发现,它们也是采用这种团队协作的方式,前面带路的鸟儿不时与后面的鸟儿换位。那么,如果以队形的形式迁飞是为了减小空气阻力,为什么鸟儿不选择以直线的队形来飞行2因为一个紧跟一个飞行似乎能

最大程度地减小眼随者需要克服的空气阻力。毫无疑问,速滑或自行车团队如果采用人字队形是不可能拿到冠军的。飞行运动与陆地上的运动一个关键的不同点是,飞行运动除了要克服水平方向.上的空气阻力,还需要产生保持飞行状态的上升力。自行车运动员和速滑运动员

没有这个问题,因为他们有地面反作用力的支撑。也许,飞行时 稍微偏移位于前面的同伴,并不能在最大程度上减少空气阻力,但能够在某种程度上减少跟随的鸟儿保持升力的体能消耗。

事实上,我们有足够的理由相信这一推断, 飞行中的鸟的翅膀会形成一股涡旋状的循环气流。当你从鸟儿的背后来观察时就会发现这个循环气流,来自右边翅膀的涡流逆时针旋转,而来自左边翅膀的涡流则顺时针旋转,那么在正中间,即鸟儿正后方尾随的两股涡流中,气

流都是向下的,而两侧的气流都是向上的。这样一来,鸟儿没有选择紧跟在同伴的正后方飞行的原因就显而易见了。如果鸟儿飞在同伴的正后方,那么它将处于向下的气流中,这额外增加了它们维持飞行状态的能耗。相反,当位于同伴的后侧方时,它们可以利用这一向上的

气流,得到升力。这确实有效。有人曾经驾驶轻型飞机并保持相互之间稍微偏移,他们发现,当尾随的飞机处于前面飞机机翼涡流的向上气流中时,消耗的燃料显著低于前面的飞机。以这种方式节约的燃料能够多达18%,这个效应广“泛应用在军用飞机中以降低油耗。然而这对于大型客机并不适用,因为要达到节油效果,飞机需要足够靠近,这会增加安全风险。

文中举了遠滑项目和自行车项目是为了说明( )。

A.直线队形适用于人类的运动项目但是并不适用于鸟类的飞行

B.任何一种队形的目的之一是为了降低飞行过程中的能量消耗

C.团队协作在人类运动和鸟类迁徙中都同样适用,是一种普通的社会组织方式8

D.鸟类飞行时需要克服的阻力比速滑、自行车要多答案:B解析:文中第五段提到,“第二种观点认为,这种按一定队形迁 飞的行为与节约能量以降低迁徙飞行的能量消耗有关。”以及“在比赛中,速滑或自行车运动员以一种很紧凑的队形前进,一名运动员在前,另外三名依次紧随其后。速滑和白行车比赛中,很重要的一部分体能消耗是为了克服空气阻力。”可知B项正确。其他三项并非文段所提原因。故本题应选B. -

第8题:

斑头雁冬天的栖息地与海平面齐平,为了飞到夏繁殖地,斑头雁至少要飞到海拔5000米的高度,才能飞越横亘其间的喜马拉雅山脉。在这个高度,空气密度大概只有海平面的一半,鸟通过振动翅膀产生升力,就要消耗更多能量,要更难获得飞行中需要的氧气。然而研究发现,它们通常一天之内就可以飞越喜马拉雅山,这些鸟本可以充分借助白天吹上山脊的南风来减少能量消耗,然而它们却要等到相对平静的夜晚,完全靠体力完成这一飞越。在飞行中,后面的鸟通常飞在前一只鸟的侧后方,形成“人”字队形。关于这种队形,有两种观点比较流行。

第一种观点认为,人字队形与定向有关。斑头雁飞越喜马拉雅山时,需要找到和穿越几个高海拔的通道。斑头雁一生中会多次迁徙,通常由年长而有经验的斑头雁在前面带路。但为什么鸟要保持人字形,而不是一只紧跟一只?另外,似乎只有斑头雁这种体形较大的鸟才保持队形,小型候鸟成群迁飞时,通常是没有队形的,虽然它们也需要定向。

第二种观点认为,这与速滑团体项目类似。为了减少因克服空气阻力而产生的体能消耗,速滑运动员会以一种紧凑队形前进,一名运动员在前,另外三名依次紧随其后。开路的运动员由于需要克服全部阻力,很容易筋疲力尽,因此他们会轮流在前。与之类似,带路的斑头雁也会不时与后面的鸟换位,但是为什么斑头雁不以直线队形飞行?飞行运动除了要克服水平方向上的空气阻力,还需要产生上升力以保持飞行状态。也许飞行时稍微偏移位于前面的同伴,虽然不能在最大程度上减少空气阻力,却能在某种程度上减少为保持升力而消耗的体能。

事实上,我们有足够的理由相信这一推断。飞行中,鸟的翅膀会形成一股涡旋状的循环气流。来自右翅的涡流逆时针旋转,来自左翅的涡流则顺时针旋转,在鸟正后方,两股涡流都是向下的,两侧的气流都是向上的。如果鸟飞在同伴的正后方,则将处在向下的气流中,这会增加维持飞行状态的能耗;当位于同伴的后侧方时,则可利用向上的气流,得到升力。因为鸟的翅膀上下振动,所产生的涡流会随时间、空气不断变化。若想从空气涡流中获益,飞行时所处的位置必须非常精确。有人认为,这可能解释了为何只有体型较大的鸟类才以一定队形迁飞,因为鸟拍打翅膀的频率与体型成反比。体型较小的鸟不太可能准确跟踪涡流。

斑头雁冬天的栖息地与海平面齐平,为了飞到夏繁殖地,斑头雁至少要飞到海拔5000米的高度,才能飞越横亘其间的喜马拉雅山脉。在这个高度,空气密度大概只有海平面的一半,鸟通过振动翅膀产生升力,就要消耗更多能量,要更难获得飞行中需要的氧气。然而研究发现,它们通常一天之内就可以飞越喜马拉雅山,这些鸟本可以充分借助白天吹上山脊的南风来减少能量消耗,然而它们却要等到相对平静的夜晚,完全靠体力完成这一飞越。在飞行中,后面的鸟通常飞在前一只鸟的侧后方,形成“人”字队形。关于这种队形,有两种观点比较流行。

第一种观点认为,人字队形与定向有关。斑头雁飞越喜马拉雅山时,需要找到和穿越几个高海拔的通道。斑头雁一生中会多次迁徙,通常由年长而有经验的斑头雁在前面带路。但为什么鸟要保持人字形,而不是一只紧跟一只?另外,似乎只有斑头雁这种体形较大的鸟才保持队形,小型候鸟成群迁飞时,通常是没有队形的,虽然它们也需要定向。

第二种观点认为,这与速滑团体项目类似。为了减少因克服空气阻力而产生的体能消耗,速滑运动员会以一种紧凑队形前进,一名运动员在前,另外三名依次紧随其后。开路的运动员由于需要克服全部阻力,很容易筋疲力尽,因此他们会轮流在前。与之类似,带路的斑头雁也会不时与后面的鸟换位,但是为什么斑头雁不以直线队形飞行?飞行运动除了要克服水平方向上的空气阻力,还需要产生上升力以保持飞行状态。也许飞行时稍微偏移位于前面的同伴,虽然不能在最大程度上减少空气阻力,却能在某种程度上减少为保持升力而消耗的体能。

事实上,我们有足够的理由相信这一推断。飞行中,鸟的翅膀会形成一股涡旋状的循环气流。来自右翅的涡流逆时针旋转,来自左翅的涡流则顺时针旋转,在鸟正后方,两股涡流都是向下的,两侧的气流都是向上的。如果鸟飞在同伴的正后方,则将处在向下的气流中,这会增加维持飞行状态的能耗;当位于同伴的后侧方时,则可利用向上的气流,得到升力。因为鸟的翅膀上下振动,所产生的涡流会随时间、空气不断变化。若想从空气涡流中获益,飞行时所处的位置必须非常精确。有人认为,这可能解释了为何只有体型较大的鸟类才以一定队形迁飞,因为鸟拍打翅膀的频率与体型成反比。体型较小的鸟不太可能准确跟踪涡流。

对文段理解正确的一项是( )A. 会利用喜马拉雅山所独有的山风来飞行

B. 至少需要飞行两天才能越过喜马拉雅山

C. 需要克服因空气稀薄而增加的能量消耗

D. 更倾向于在白天飞越高耸的喜马拉雅山答案:C解析:分析第1段第2句内容可知,C项表述与原文相符,C项正确。根据文章第1段中第4句可知,A选项“会利用”表述错误,文中是“完全靠体力完成这一飞跃”;根据第1段第3句可知,B选项“至少需要飞行两天”表述错误,文中是“通常一天之内就可以飞跃”;根据第1段第3句可知,D选项“更倾向于在白天”表述错误,文中是“它们却要等到相对平静的夜晚”。故本题答案为C选项。 -

第9题:

斑头雁冬天的栖息地与海平面齐平,为了飞到夏繁殖地,斑头雁至少要飞到海拔5000米的高度,才能飞越横亘其间的喜马拉雅山脉。在这个高度,空气密度大概只有海平面的一半,鸟通过振动翅膀产生升力,就要消耗更多能量,要更难获得飞行中需要的氧气。然而研究发现,它们通常一天之内就可以飞越喜马拉雅山,这些鸟本可以充分借助白天吹上山脊的南风来减少能量消耗,然而它们却要等到相对平静的夜晚,完全靠体力完成这一飞越。在飞行中,后面的鸟通常飞在前一只鸟的侧后方,形成“人”字队形。关于这种队形,有两种观点比较流行。

第一种观点认为,人字队形与定向有关。斑头雁飞越喜马拉雅山时,需要找到和穿越几个高海拔的通道。斑头雁一生中会多次迁徙,通常由年长而有经验的斑头雁在前面带路。但为什么鸟要保持人字形,而不是一只紧跟一只?另外,似乎只有斑头雁这种体形较大的鸟才保持队形,小型候鸟成群迁飞时,通常是没有队形的,虽然它们也需要定向。

第二种观点认为,这与速滑团体项目类似。为了减少因克服空气阻力而产生的体能消耗,速滑运动员会以一种紧凑队形前进,一名运动员在前,另外三名依次紧随其后。开路的运动员由于需要克服全部阻力,很容易筋疲力尽,因此他们会轮流在前。与之类似,带路的斑头雁也会不时与后面的鸟换位,但是为什么斑头雁不以直线队形飞行?飞行运动除了要克服水平方向上的空气阻力,还需要产生上升力以保持飞行状态。也许飞行时稍微偏移位于前面的同伴,虽然不能在最大程度上减少空气阻力,却能在某种程度上减少为保持升力而消耗的体能。

事实上,我们有足够的理由相信这一推断。飞行中,鸟的翅膀会形成一股涡旋状的循环气流。来自右翅的涡流逆时针旋转,来自左翅的涡流则顺时针旋转,在鸟正后方,两股涡流都是向下的,两侧的气流都是向上的。如果鸟飞在同伴的正后方,则将处在向下的气流中,这会增加维持飞行状态的能耗;当位于同伴的后侧方时,则可利用向上的气流,得到升力。因为鸟的翅膀上下振动,所产生的涡流会随时间、空气不断变化。若想从空气涡流中获益,飞行时所处的位置必须非常精确。有人认为,这可能解释了为何只有体型较大的鸟类才以一定队形迁飞,因为鸟拍打翅膀的频率与体型成反比。体型较小的鸟不太可能准确跟踪涡流。

根据本文,速滑团体项目与斑头雁迁徙活动之间的主要区别在于( )。A. 前者需要不时更换领头者,后者无需更换

B. 前者是滑行,后者是飞行,还需维持升力

C. 前者追求速度的均衡,后者需迅速提升到某一速度

D. 前者需最大程度地克服空气阻力,后者是最大程度地利用答案:B解析:定位文章第3段可知,第4句指出了速滑团体项目与斑头雁迁徙活动之间的区别,即“飞行运动除了要克服水平方向上的空气阻力,还需要产生上升力以保持飞行状态”,匹配选项可知,B项正确,A、C、D三项均无此意。故本题答案为B选项。 -

第10题:

生大雁飞行的时候保持严格整齐的队形,即排成“人”或“一”字形,这是为了什么?

正确答案: 使雁群飞行的时候更加省力 -

第11题:

单选题斑头雁在飞行中有一个特点,就是它们经常以某种队形来飞,通常是后面的鸟飞在前一只鸟的侧后方,因此就有了常见的“人”字形队形。一些研究者认为这一队形可减小空气阻力、降低飞行能耗,然而反对者认为如果是为了减小阻力,鸟更应该选择直线的队形,因为一个紧跟一个飞行能最大程度地减小跟随者需要克服的空气阻力。以下哪项如果为真,最能质疑反对者的结论?( )A飞行过程中,领头雁会不时地与后方同伴换位,否则它们很容易精疲力尽

B斑头雁飞行时偏移于前面的同伴,虽不能最大限度减小空气阻力,但能极大地减少上升时所需的体能消耗

C斑头雁在飞行时会有确定方向的需求,所以并不会一直排成“人”字形飞行

D速滑比赛中,运动员常以“人”字形前进,一名运动员在前,另外三名紧随其后,后三名队员因阻力变小而受益

正确答案: C解析:

题干的论点为:为了减小阻力,鸟更应该选择直线的队形;论据为:因为一个紧跟一个飞行能最大程度地减小跟随者需要克服的空气阻力。A项,飞行中,领头雁通过与后方同伴换位节约体力,与论点讨论的直线的队形可以减小阻力无关,无法削弱,排除。B项,斑头雁飞行时偏移于前面的同伴,能极大地减少上升时所需的体能消耗,说明“人”字形队形确实可以降低飞行能耗,支持了“研究者”的观点,即削弱了“反对者”的观点,当选。C项,斑头雁基于确定方向的需求,不会一直排成“人”字形飞行,与该队形是否可以减小空气阻力、降低飞行能耗无关,无法削弱,排除。D项,该项说的是速滑比赛中,运动员的前进队形,而论点说的的是鸟的飞行队形,主体不一致,无法削弱,排除。