接手高一新生两个月后,英语老师刘丽发现,自己所教的两个班,一班的教学气氛比较活跃,二班的教学气氛比较沉闷,两个班作业的完成情况有一些差距。她反复回顾教学细节,感觉二班学生似乎内向一些,还有几个学生跟不上教学进度。为什么会这样呢? 刘老师主动去找同事交流。语文老师说:“二班学生是内向一些,不过整体不错,勤奋的学生不少。如果引导得当,教学效果应该不会比一班差。”数学老师也认可语文老师的说法。 刘老师又去了解二班学生的想法。学生们提出了一些意见:“老师,您有时在课堂上说一班学生反应比我们快,让我们很受打击。”“

题目

刘老师主动去找同事交流。语文老师说:“二班学生是内向一些,不过整体不错,勤奋的学生不少。如果引导得当,教学效果应该不会比一班差。”数学老师也认可语文老师的说法。

刘老师又去了解二班学生的想法。学生们提出了一些意见:“老师,您有时在课堂上说一班学生反应比我们快,让我们很受打击。”“您上课时总是板着脸,很多同学都很怕您。”“小军有时不能及时完成作业,是因为基础不好。并不是故意跟您对着干”……

根据同事和学生的意见,刘老师调整了教育教学策略,她主动参加了一些二班的集体活动,鼓励内向的学生积极举手发言。在学校举办的元旦晚会上,她还和二班的学生演唱了英文歌曲。为了帮助学习困难的学生,她利用晚自习的时间组织了“英语俱乐部”。

问题:

请从学生观的角度,评析刘老师的教育行为。

相似考题

更多“接手高一新生两个月后,英语老师刘丽发现,自己所教的两个班,一班的教学气氛比较活跃,二班的教学气氛比较沉闷,两个班作业的完成情况有一些差距。她反复回顾教学细节,感觉二班学生似乎内向一些,还有几个学生跟不上教学进度。为什么会这样呢? ”相关问题

-

第1题:

八年级一班有学生50人,八年级二班有学生45人,期末数学测试中,一班学生的平均分为81.5分,二班学生的平均分为83.4分,这两个班95名学生的平均分是多少?

平均分为82.4分!

-

第2题:

一班20名学生数学测验的平均分是70分,二班30名学生相同数学测验的平均分是80分。这两个班50名学生数学测验的平均分是( )

A.70

B.74

C.75

D.76

正确答案:D

计算这两个班50名学生测验的平均成绩需要首先计算两个班的总分即70×20+80×30=3800,则两班50名学生的平均分为76。故本题的正确答案是D。 -

第3题:

在某市中心小学,六年级共有三个班级,一班与二班的学生人数比是5 : 4,二班与三班的学生人数比是3 : 2,4班比二班的学生人数少8人,则三个班级的学生总人数是 ( )人。

A. 50

B. 60

C. 70

D. 80答案:C解析:设一班、二班、三班的学生数分别为x,y,Z。由题意可得x:y=5 : 4,y :z= 3 : 2,:y-z=8,解方程可得:x=30,y= 24,z=16,x+y+z= 30+24+16 = 70,正确答案为C。 -

第4题:

期末考试中,一班学生成绩很好,二班学生成绩很差,我们追溯出一班教师要比二班教师好。这种实验设计是( )A.相关研究设计

B.单组后测设计

C.准则组设计

D.相等样本设计答案:C解析:准则组设计的概念。 A、C属于事后回溯设计,B、D属于准实验设计。由题意可知,此题的实验类型属于事后回溯设计。相关研究设计:指在一个被试组内收集两个集合的数据,其中一个数据集合是观察到的结果,另一个则是被迫溯的数据集合。而准则组设计与相关研究设计的区别在于:有另一些被试作为非准则组,他们不具有要观察的结果特征的状态。准则组设计有两组被试,题干中二班(非准则组)不具有一班(准则组)好成绩的特点,题干中二班不具有好成绩就符合此特点。还有同学可根据被试数目来判断,准则组设计有两组被试,与题干相符,故选择C。 -

第5题:

某校四年级原有两个班,现在要重新编为三个班,将原一班的1/3与原二班的1/4组成新一班,将原一班的1/4与原二班的1/3组成新二班,余下30人组成新三班。如果新一班的人数比新二班的人数多10%,那么,原来一班有多少人?( )

A. 39 B. 48 C. 69 D. 72答案:B解析:根据题意,(原一班人数)X(1/3+1/4) + (原二班人数)X(1/3+1/4)+30人=总人数。设原来两班总人数为1,可求得总人数30/(1-

1/3-1/4)=72人,随即可知新一班与新二班人数和:72-30 = 42(人),而由“新一班人数比新二班人数多10%”,可以求出新二班和新一班人数:42/(1 + 1 + 10%) = 20人,42-20 = 22(人),又由(1/3-1/4)x[(原一班人数)-(原二班人数)]=22-20,可求原一班、二班人数差:(22-20)/(1/3-1/4)= 24(人),再由和差问題数量关系即可求得原一班人数:(72 + 24) / 2=48(人)。 -

第6题:

刘老师调整教育策略,主动参加二班的一些集体活动,鼓励内向的同学发言,在学校举办的晚会上,他和二班学生一起唱歌。 请从学生观的角度评析刘老师的教育行为。(14分)答案:解析:刘老师的教学行为是值得赞扬的。刘老师的行为体现了素质教育的学生观。 全面发展的学生观,把学生看作发展的人,具有巨大的发展潜能。学生是独特的人,是完整的人。每个学生都是学习的主体,是具有 主观能动性的教育对象。刘老师做到了以上几点,调整教学策略,引导学生共同发展,体现了以学生为主体,把学生当成完整的人来 看待。刘老师认为学生是发展的,所以鼓励内向的学生发言,因材施教。晚会上拉近和同学之间的距离,把学生当作独立的个人对 待。 -

第7题:

英语老师为了探究两种不同的教学模式对学生英语成绩的影响,于是在所教的甲乙两个平行班中分别采用两种教学模式进行教学研究。一段时间后再组织一次考试,分析两个班级考试成绩之间的差异,英语老师在上述研究过程中采用的是()。A.观察法

B.访谈法

C.问卷法

D.实验法答案:D解析:实验法是研究者按照研究目的,合理地控制或创设一定的条件,人为地影响研究对象,从而验证假设,探讨条件和教育对象之间的因果关系的研究方法。题干中英语老师为了探究两种不同教学模式对学生英语成绩的影响,分别对两个平行班采用不同的教学模式进行教学,然后分析两个班的学业成绩之间的差异,探究两种教学模式与学业成绩之间的关系,这属于实验法。

-

第8题:

教学组织形式的主要作用是()。

- A、活跃课堂后气氛

- B、提高教学效率

- C、满足不同学生的不同学习要求

- D、实现不同的教学目标

- E、控制教学进度

正确答案:B,C -

第9题:

多选题教学组织形式的主要作用是()。A活跃课堂后气氛

B提高教学效率

C满足不同学生的不同学习要求

D实现不同的教学目标

E控制教学进度

正确答案: B,A解析: 暂无解析 -

第10题:

单选题筛选一班、二班,并且年龄大于20的学生,下面写法正确的()。A班级=“一班”OR班级=“二班”AND年龄>20

B班级=“一班”OR(班级=“二班”AND年龄>20

C(班级=“一班”OR班级=“二班”)AND年龄>20

D(班级=“一班”AND班级=“二班”)AND年龄>20

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第11题:

填空题一班学生的平均体重均为55千克,二班学生的平均体重为52千克,两个班级学生体重的标准差均为5千克。那么()正确答案: 二班学生体重的离散程度大解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题大二班的孙老师针对科学活动课上气氛沉闷、幼儿表现不积极的现象,进行认真分析,寻找解决问题的途径和方法,并在接下来的教学中予以实施,取得了良好的效果。这说明孙老师注重( )。A行动研究

B同伴互助

C微格教学

D专业引领

正确答案: C解析: -

第13题:

有两个班的小学生要到少年宫参加活动,但只有一辆车接送。第一班的学生坐车从学校出发的同时,第二班学生开始步行;车到途中某处,让第一班学生下车步行,车立刻返回接第二班学生上车并直接开往少年宫。学生步行速度为每小时4公里,载学生时车速每小时40公里,空车每小时50公里。那么,要使两班学生同时到达少年宫,第一班学生步行了全程的几分之几?(学生上下车时间不计)( )

A. 1/7

B. 1/6

C. 3/4

D. 2/5

正确答案:A

2. A。【解析】设由学校至少年宫的路程为线段AB,第一班学生坐车至C下车时,第二班学生恰好行至D;空车返回至E恰好与第二班学生相遇;此时第一班学生已由C行至F;第二班学生乘由E行至B时,第一班学生也由F步行至B,两班学生同时到达少年宫。 依题意画出该路程图,不难看出:若以AB 之中点M为中心,则A与B,D与F,E与C形成三组对称点。即AD=FB,DE=CF,从而AC=EB。运用对称性,可知有如下解法: 设AD=3,由于载人车速为人步行速之10倍,故AC=30,DC=27。由于空车速为人步行速之12.5倍,人与空车分别从D、C出发相向而行,至E相遇,故DE=2,EF=25。根据对称性知,CF=2,FB=3,AB=(2+3)×2+25=35。第一班学生步行之路程为CB=2+3=5,CB:AB=5:35=1/7。 -

第14题:

张老师要比较讲授法和讨论法的教学效果,他分别选用两个班级。一班采用讲授法,二班运用讨论法,两个班的学生在智力、学业基础等方面基本一致,期末测验显示两个班的成绩有显著差异。张老师运用的研究方法是( )

A.观察法

B.实验法

C.个案研究法

D.调查法答案:B解析: -

第15题:

有两个班的学生从南部校区到北部校区参加活动,但只有一辆车接送。第一班的学生坐车从学校出发的同时,第二个班的学生开始步行。车到途中某处,让第一个班的学生下车步行,车立刻返回接第二班学生上车并直接开往北部校区,学生步行速度为每小时4公里,汽车载学生时车速每小时40公里,空车每小时50公里。问:要使两班学生同时到达北部校区,第二班学生要步行全程的( )。 答案:B解析:第一步,本题考查行程问题。

答案:B解析:第一步,本题考查行程问题。

第二步,两班同学同时出发,同时到达,又两班学生的步行速度相同,说明两班学生步行的距离和坐车的距离分别相同。设两个班学生步行的距离为x,坐车距离为y,则由题意有x/4=y/40+(y-x)/50,解得x∶y=1∶6,那么x占全程的1/(1+6)=1/7,即第二班的学生步行了全程的七分之一。

因此,选择B选项。 -

第16题:

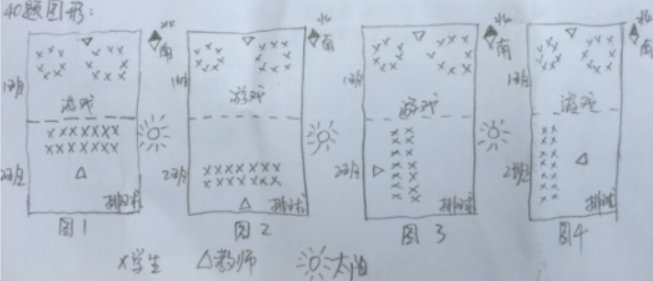

周一上午第四节课,初一班和初二二班同时上体育课,初- -班的教学内容是接力跑游戏比赛,初二二班的教学内容是排球双手正面传球,课前两个班的老师商量好,一-个班用北面半块球场,另一-个班用南面半块球场,为了互不干扰同时,同时考虑自然条件,两位老师一起画出了下列四个草图。

(1)四个草图中,你认为哪-一个讲解师范队形安排最合理并说明理由。

(2)如果四个草图是学生练习队形的安排,你认为哪一个最合理? 为什么?答案:解析:(1)图3合理。教师在讲解示范时应该做到背阳光,教师应该面对太阳,让学生能够看清楚教师的动作,同时,也可由避免阳光照射影响学生的视线。材料中图三,教师自己对着阳光,学生被对阳光。 (2)图2合理。练习时同样要避免阳光,同时避免相互干扰。图2两班距离远不会相互影响,同时阳光在学生侧面也不会影响学生练习。 -

第17题:

有两个班的小学生要到少年宫参加活动,但只有一辆车接送,第一班的学生坐车从学校出发的同时,第二班学生开始步行;车到途中某处,让第一班的学生下车步行,车立刻返回接第二班学生上车,并直接开往少年宫,学生步行速度为每小时4千米,载学生时车速每小时40千米,空车每小时50千米。问:要使两班学生同时到达少年宫,第一班学生步行了全程的几分之几?(学生上下车时间不计)() 答案:D解析:根据题意,两个班的同学都是一段路步行一段路乘车,而乘车的速度比步行快,中间又没有停留,因此要同时到达少年宫,两个班的同学步行的路程一定要一样长。

答案:D解析:根据题意,两个班的同学都是一段路步行一段路乘车,而乘车的速度比步行快,中间又没有停留,因此要同时到达少年宫,两个班的同学步行的路程一定要一样长。

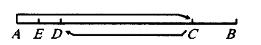

如图所示,A是学校,B是少年宫,C是第一班学生下车的地点,D是第二班学生上车的地点。由题意得,AD=BC,学生步行的时间与车从A开到C再回到D的时间相等。设AD=BC=x,CD=y,则有

-

第18题:

在比较讲授法和讨论法的教学效果时,教师分别选用两个班级,一班采用讲授教学法,一班运用讨论法,两班学生在智力、学业基础等方面尽量保持均衡,期末时测量其成绩有显著差异。这种研究方法属于( )。

A.观察法

B.实验法

C.个案研究法

D.调查法答案:B解析:实验法是指有目的地控制一定的条件或创设一定的情境,以引起被试的某些心理活动进行研究的一种方法。比较讲授法和讨论法的教学效果时,选用两个班级,控制了一些变量,考查在两种不同的方式下的教学效果,属于实验法。

在教育研究的各种方法中,观察法和实验法是考查频率最高的内容,常以单项选择题和辨析题的形式出现。考生需要熟记二者的概念,知道二者的优缺点。 -

第19题:

王葆的班级和学校的哪个班级结成了友谊班?()

- A、初三一班

- B、高一二班

- C、高二一班

- D、初二二班

正确答案:C -

第20题:

筛选一班、二班,并且年龄大于20的学生,下面写法正确的()。

- A、班级=“一班”OR班级=“二班”AND年龄>20

- B、班级=“一班”OR(班级=“二班”AND年龄>20

- C、(班级=“一班”OR班级=“二班”)AND年龄>20

- D、(班级=“一班”AND班级=“二班”)AND年龄>20

正确答案:C -

第21题:

单选题一班和二班《统计学》平均考试成绩分别为78分和83分,成绩的标准差分别为9分和12分,可以判断()。A一班的平均成绩有较大的代表性

B二班的平均成绩有较大的代表性

C两个班的平均成绩有相同代表性

D无法判断

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题材料:刘老师带两个成绩迥然不同的班,二班的成绩相对较差,学生常常不按时完成作业,调皮捣蛋。经过向老师、学生调查、了解情况,刘老师调整了教育策略,主动参加二班的一些集体活动,鼓励内向的人发言,在学校举办的晚会上,他和二班学生一起唱歌。一段时间后,二班学生活跃了很多,成绩也有了明显进步。问题:请从学生观的角度,评析刘老师的教育行为。正确答案:解析: -

第23题:

问答题接手高一新生两个月后,英语老师刘丽发现,自己所教的两个班,一班的教学气氛比较活跃,二班的教学气氛比较沉闷,两个班作业的完成情况有一些差距。她反复回顾教学细节,感觉二班学生似乎内向一些,还有几个学生跟不上教学进度。为什么会这样呢? 刘老师主动去找同事交流。语文老师说:“二班学生是内向一些,不过整体不错,勤奋的学生不少,如果引导得当,教学效果应该不会比一班差。”数学老师也认可语文老师的说法。 刘老师又去了解二班学生的想法,学生们提出了一些意见:“老师,您有时在课堂上说一班学生反应比我们快,让我们很受打击。”“您上课时总是板着脸,很多同学都很怕您。”“小军有时候不能及时完成作业,是因为基础不好,并不是故意跟您对着干”…… 根据同事和学生的意见,刘老师调整了教育教学策略,她主动参加了一些二班的集体活动,鼓励内向的学生积极举手发言,在学校举办的元旦晚会上,她还和二班的学生演唱了英文歌曲。为了帮助学习困难的学生,她利用晚自习的时间组织了“英语俱乐部”。问题:请从学生观的角度,评析刘老师的教育行为。正确答案:解析: -

第24题:

单选题王葆的班级和学校的哪个班级结成了友谊班?()A初三一班

B高一二班

C高二一班

D初二二班

正确答案: D解析: 暂无解析