“通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试构建种群数量增长的数学模型”,这是“种群数量的变化”一节的教学目标之一。该目标属于( )。A.知识目标 B.能力目标 C.方法目标 D.情感态度与价值观目标

题目

“通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试构建种群数量增长的数学模型”,这是“种群数量的变化”一节的教学目标之一。该目标属于( )。

A.知识目标

B.能力目标

C.方法目标

D.情感态度与价值观目标

B.能力目标

C.方法目标

D.情感态度与价值观目标

相似考题

更多““通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试构建种群数量增长的数学模型”,这是“种群数量的变化”一节的教学目标之一。该目标属于( )。”相关问题

-

第1题:

种群逻辑斯谛增长曲线分为哪五个时期?简述各时期的种群数量变化特征。

正确答案:

答案要点:

(1)开始期:种群数量增长缓慢;(2分)

(2)加速期:种群数量增长加快;(2分)

(3)转折期:种群增长率最大;(2分)

(4)减速期:增长率下降;(2分)

(5)饱和期:接近环境容量。(2分) -

第2题:

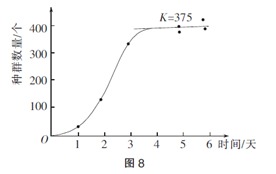

教师在“种群数量的变化”这一内容的教学中,创设问题情境、讨论分析大草履虫种群数量变化的曲线(如图8)。该曲线属于( )。

A.生物模型

A.生物模型

B.物理模型

C.概念模型

D.数学模型答案:D解析:用来表达生命活动规律的计算公式、函数式、曲线图以及由实验数据绘制成的柱形图、饼状图等称为数学模型。种群数量变化曲线属于数学模型。故选D。 -

第3题:

关于种群特征和种群数量变化的叙述,正确的是( )。A.样方法可用于估算某些动物的种群密度

B.当种群数量达到K/2时种群的出生率最大

C.迁入大量同种个体会使该种群的K值增大

D.幼年个体很多.老年个体很少的种群属于衰退型答案:A解析:本题考查种群特征和种群数量变化的相关知识。对于不活动或活动能力弱、活动范围小的动物,可用样方法估算该种动物的种群密度,A正确。当种群数量达到K/2时种群的增长率最大,B错误。K值是环境允许动物生存的最大容纳量,迁人大量同种个体不会使该种群的K值增大,C错误。幼年个体很多,老年个体很少的种群属于增长型,D错误。 -

第4题:

在学习“种群数量的变化”时.学生通过搜集种群数量变化的规律特征在农业生产中的应用实例,并交流展示.对“种群数量的变化”的实践应用有了更深入的理解。这体现了生物课程基本理念中的()。A.提高生物科学素养

B.倡导探究学习

C.注重与现实生活的联系

D.注重理论联系实践答案:C解析:《普通高中生物课程标准(实验)》中课程的基本理念包括提高生物科学素养,面向全体学生,倡导探究学习,注重与现实生活的联系。注重与现实生活的联系指注重使学生在现实生活的背景中学习生物学,倡导学生在解决实际问题的过程中深入理解生物学的核心概念。 -

第5题:

某种鱼在自然水域中的种群增长曲线如下图所示,有关叙述正确的是( )。 A.该鱼种群数量的增长不受自身种群密度的制约

A.该鱼种群数量的增长不受自身种群密度的制约

B.气候条件的改变不会影响该种群的环境容纳量

C.当种群数量达到b点时环境阻力开始影响种群增长

D.渔业捕捞后剩余量需控制在a点,以保持种群较高的增长率答案:D解析:知识点:种群数量的增长曲线。种群数量为环境容纳量的一半时(a点)种群增长速率最大,再生能力最强,维持开发资源数量在K/2值处,以保持种群较高发展,D项正确。

A项:种群的增长受种群密度和环境因素的共同制约,错误。与题干不符,排除。

B项:种群的环境容纳量在不同的环境中不同,错误。与题干不符,排除。

C项:b点是环境容纳量,在此之前环境阻力已经开始影响种群,错误。与题干不符,排除。 -

第6题:

人口数量变化趋势主要由下列哪一项预测()

A种群数量和种群密度

B种群年龄组成

C种群性别比例

D出生率和死亡率

B

略 -

第7题:

()可反映种群当时的发育阶段,并预示种群数量变化动态和发展趋势。

正确答案:年龄结构 -

第8题:

模型方法是科学探究中经常使用的一种逻辑方法。《义务教育生物学课程标准(2011年版)》设计了一种全新的教学活动--生物模型建构。而所安排的诸如“培养液中的酵母菌种群数量动态变化”的活动,旨在让学生尝试建立()。

- A、物理模型

- B、数学模型

- C、物质模型

- D、思想模型

正确答案:B -

第9题:

在一个变化剧烈的生态系统中,生存机会最多的种群应是()

- A、个体数量最多的种群

- B、个体体积最大的种群

- C、个体间差异最大的种群

- D、个体间差异最小的种群

正确答案:C -

第10题:

种群数量的变化是种群动态的重要标志,取决于种群的()与(),和()这两组对立的过程。

正确答案:迁入;迁出;出生、死亡 -

第11题:

下列关于种群特征的叙述,正确的是()

- A、种群密度越大种群数量增加越快

- B、性比率对种群密度的影响在生殖前期最大

- C、自然增长率小于1时种群的数量即开始减少

- D、年龄金字塔表示取样期间各年龄组个体数量在种群中的比例

正确答案:D -

第12题:

问答题阅读普通高中生物教材中“种群数量的变化”中“种群的增长方式”的内容,设计教学思路。正确答案: 种群的增长方式是种群数量变化中的重要内容,具体教学思路:从细菌数量增长的实例出发,让学生尝试构建数学模型,通过分析实验结果,体验数学建模过程中的质疑、不断修正假设等重要的环节,由此明确种群呈“J”型增长的条件,并列举实例分析得出自然界中种群呈指数增长是有一定时间限制的,经过一段时间后种群的增长因受到环境阻力的作用,增长曲线一般成“S”型,引导学生自主分析“S”型曲线变化的特点,并能应用相关参数解决社会生产生活中的实际问题。解析: 暂无解析 -

第13题:

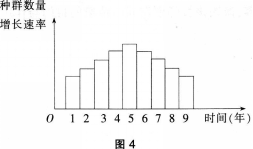

图4表示某物种迁入新环境后,种群数量增长速率(平均值)随时间(单位:年)的变化关系。经调查在第5年时该种群的种群数量为200只。下列有关叙述正确的是( )。

A.理论上该种群在此环境中的环境容纳量约为400只

A.理论上该种群在此环境中的环境容纳量约为400只

B.由于天敌、生活空间和资源等原因,导致第5年到第9年这段时间内种群数量减少

C.由图可知,该物种迁入新环境后,其种群数量一直呈“J”型增长

D.如果该种群为东方田鼠,则将其数量控制在200只左右可有效防治鼠患答案:A解析:由于第5年时该种群数量为200只,等于K/2,故理论上K值(环境容纳量)为400只,A项正确;第1—5年种群数量增长速率不断增大,种群数量增加得越来越快;第5年时种群数量增长速率最大。此时种群数量增加最快;第5~9年种群数量增长速率虽然逐渐减小,种群数量增加得越来越慢,但种群数量依然在增多,B项错误;图示时间内种群数量呈“S”型增长(但未达到K值),C项错误;防治鼠患时,若将其数量控制在K/2左右,则在该条件下鼠种群具有最大的增长速率,很快就会恢复到较大的数量,应将其数量控制在200只以下,D项错误。 -

第14题:

通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试构建种群数量增长的数学模型”这是“种群数量的变化”一节的教学目标之一。该目标属于( )。

A.知识目标

B.能力目标

C.方法目标

D.情感态度与价值观目标答案:B解析:知识点:教学目标相关知识。知识目标主要是指学科基本知识、事实、概念、原理、规律等。方法目标强调在过程中获得和应用知识,学习和运用方法。情感态度与价值观一般包括对己、对人、对自然及其相互关系的情感、态度、价值判断以及做事应具有的科学态度、科学精神。故本题选择B选项。 -

第15题:

学生培养酵母菌,定期测量酵母菌的种群数量,最后画出了酵母菌种群增长的“S”型曲线。这个学习活动构建的是( )。A.物理模型

B.数学模型

C.概念模型

D.图表模型答案:B解析:本题考查模型的分类与实例。模型一般分为三种。(1)概念模型:以图示、文字、符号等组成的流程图形式,对事物的生命活动规律、机理进行描述、阐明,如动植物细胞的有丝分裂、减数分裂图解、光合作用示意图、中心法则图解、过敏反应机理图解、反射与反射弧、物质循环、能量流动图解等。(2)物理模型:以实物或图画形式直观反映认识对象的形态结构或三维结构,这类实物或图画即物理模型,如DNA双螺旋结构模型、真核细胞亚显微结构模型、模拟实验探究生物膜的结构等,C3、C3植物叶片结构示意图、池塘生态系统模式图等。(3)数学模型:用来表达生命活动规律的计算公式、函数式、曲线图以及由实验数据绘制成的柱形图、饼状图等称为数学模型,如酶的活性变化曲线、种群增长曲线、微生物生长曲线、种群密度计算公式、细胞的化学元素饼状图、能量金字塔。因此答案选B。 -

第16题:

下图是某种群数量变化曲线,有关叙述不正确的是( )。 A.图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统食物网的复杂程度有关

A.图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统食物网的复杂程度有关

B.图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,此时种群的增长速率最大

C.自然界中的种群增长曲线一般呈“S”型,种群迁入新的环境初期可能呈“J”型增长,两种曲线都是在K/2时种群数量增长最快

D.若该种群为玉米,因为其数量存在K值,所以种植时要合理密植答案:C解析:【知识点】本题考查种群的数量变化。 【答案】C。

【解析】图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统的抵抗力稳定性有关,食物网越复杂,抵抗力稳定性越大,数量变化幅度越小,故A正确;图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,种群数量为K/2.此时种群的增长速率最大,故B正确;“J”型曲线的增长率不变,故C项错误;若该种群为玉米,因为其数量存在K值,所以种植时要合理密植,以减少种内斗争,故D正确。综上,故选C。 -

第17题:

如果自然生长的生物种群增长率为0。可能出现( )。A.种群数量增加,并出现激烈的食物和栖息地的竞争

B.种群数量增加,寄生和捕食的情况增加

C.种群数量会因有毒废物的积累而减少

D.种群数量接近K值答案:D解析:自然生长的生物种群呈S型增长,其在两个位置会出现增长率为0的情况,一是在起始点,二是在K值时。种群增长率为0时,出生率等于死亡率,种群数量不增加也不减少。故只有D选项符合。 -

第18题:

阅读普通高中生物教材中“种群数量的变化”中“种群的增长方式”的内容,设计教学思路。

正确答案: 种群的增长方式是种群数量变化中的重要内容,具体教学思路:从细菌数量增长的实例出发,让学生尝试构建数学模型,通过分析实验结果,体验数学建模过程中的质疑、不断修正假设等重要的环节,由此明确种群呈“J”型增长的条件,并列举实例分析得出自然界中种群呈指数增长是有一定时间限制的,经过一段时间后种群的增长因受到环境阻力的作用,增长曲线一般成“S”型,引导学生自主分析“S”型曲线变化的特点,并能应用相关参数解决社会生产生活中的实际问题。 -

第19题:

迁出会引起种群的变化是:()

- A、种群数量减少

- B、种内竞争加剧

- C、种间竞争加剧

- D、种群数量增加

正确答案:A -

第20题:

根据种群中处于繁殖前期,繁殖期和繁殖后期的个体数量在种群中所占的数量比例,可以绘制出种群年龄分布图,及年龄金字塔。从此金字塔可以预测到该种群的未来动向,主要的动向有()

- A、出生率与死亡率的大小关系

- B、种群数量的增减方向

- C、种群所处的发展阶段

- D、种群的密度

- E、种群的大小

- F、种群的类型,即增长型,稳定型还是下降型

正确答案:A,B,C,F -

第21题:

种群数量的变化有哪些?

正确答案:种群数量的变化有增长、波动、急剧下降甚至消失。 -

第22题:

迁入会引起种群的变化是()

- A、种群数量减少

- B、种内竞争降低

- C、种间竞争降低

- D、种群数量增加

正确答案:D -

第23题:

影响种群数量变化的因素有哪些?

正确答案:自然界中,影响种群数量的因素有很多,如气候、食物、天敌、传染病等。除此之外,人类活动对于自然界种群数量变化的影响越来越大,有时甚至成为决定性的因素。 -

第24题:

单选题模型方法是科学探究中经常使用的一种逻辑方法。《义务教育生物学课程标准(2011年版)》设计了一种全新的教学活动--生物模型建构。而所安排的诸如“培养液中的酵母菌种群数量动态变化”的活动,旨在让学生尝试建立()。A物理模型

B数学模型

C物质模型

D思想模型

正确答案: D解析: “培养液中的酵母菌种群数量动态变化”研究需要利用数学知识构建数学模型,故本题选B