在引导学生赏析了郑燮的《竹石图》后,教师提问:“这福作品适合悬挂在什么场合?”对该提问判际正确的是( )。A.不合适,与课程内容无关 B.不合适,不利于学生对作品进行审美判断 C.合适,有助于突山本课的教学重点 D.合适,有助于学生认识艺术与生活的关系

题目

在引导学生赏析了郑燮的《竹石图》后,教师提问:“这福作品适合悬挂在什么场合?”对该提问判际正确的是( )。

A.不合适,与课程内容无关

B.不合适,不利于学生对作品进行审美判断

C.合适,有助于突山本课的教学重点

D.合适,有助于学生认识艺术与生活的关系

B.不合适,不利于学生对作品进行审美判断

C.合适,有助于突山本课的教学重点

D.合适,有助于学生认识艺术与生活的关系

相似考题

参考答案和解析

答案:D

解析:

知识点:对教学设计的基本要素的理解。艺术来源于生活更高于生活,在教学中在引导学生赏析了郑燮的《竹石图》后,提出问题:“这福作品适合悬挂在什么场合?”有利于引导学生认识艺术与生活的关系,加深学生对艺术作品的理解。D项正确。

A、B、C三项:A项“不合适,与课程内容无关”和B项“不合适,不利于学生对作品进行审美判断”这两项判断错误。C项“合适,有助于突山本课的教学重点”没有把握住教学重难点的内容,表述不够准确。与题干不符,排除。

A、B、C三项:A项“不合适,与课程内容无关”和B项“不合适,不利于学生对作品进行审美判断”这两项判断错误。C项“合适,有助于突山本课的教学重点”没有把握住教学重难点的内容,表述不够准确。与题干不符,排除。

更多“在引导学生赏析了郑燮的《竹石图》后,教师提问:“这福作品适合悬挂在什么场合?”对该提问判际正确的是( )。 ”相关问题

-

第1题:

二、考题解析

【教学过程】

活动一:导入新课

教师播放“山石”沙画的视频,引导学生观看,并提问小画家利用沙画画出来的是什么?

学生思考回答:山、石

教师继续提问:你们知道山石运用什么方法表现会更加有韵味?

学生思考回答

教师总结并引出课题——《山石画法》。

活动二:直观感知

教师讲台示范运用水墨工具绘画山石,并展示完成的山石画,引导学生赏析,并思考运用水墨工具表现的山石有怎样特点?

学生思考回答

教师总结:有意味、生动、有体积感。

教师继续提问:教师在画石过程中为了表现体积,将山石分为了几面?并观察山石是怎样组合的?

学生思考回答

教师总结:分三面;大小相同、错落有致。

活动三:形式分析

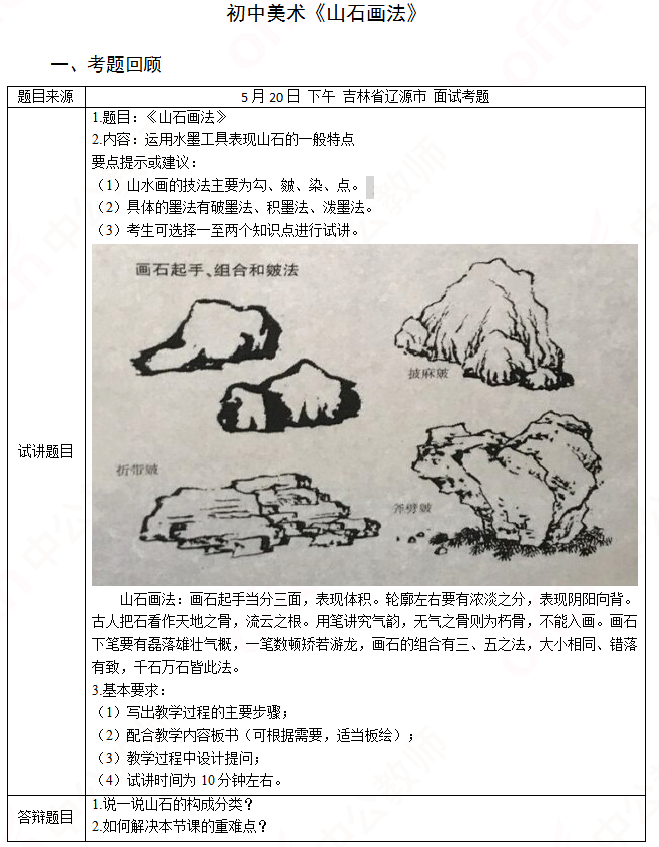

1.教师展示四组不同形式的山石图片,引导学生赏析,并提问图片中山水画的技法有哪些?山石有怎样的不同?

学生赏析回答

教师总结:勾、皴、染、点;皴法不同

教师继续提问:什么是皴法?

学生思考回答,教师总结:皴法是画中国写意山水画时惯常用的一个步骤、一种技法。

2.教师基于学生对皴法的初步了解,继续讲解皴法的不同种类的画法。教师在讲台演示,学生练习实践。

(1)披麻皴:其状如麻披散而错落交搭,故曰披麻皴。

(2)折带皴:画出的墨线如折带,故以名之。

(3)斧劈皴:运笔多顿挫曲折,有如刀砍斧劈,故称为斧劈皴。

活动四:教师示范

教师深入示范山石画法,引导学生观察

(1)勾:用笔勾画轮廓及结构;

(2)皴:表现山石,树皮的体质、纹理的;

(3)点:合勾、皴擦、染形成皴法以及;

(4)染:对塑造物的骨构进行渲罩。

活动五:实践展评

1.教师引导学生绘制一幅山石画,要求进行自主练习,教师巡视,提示学生用笔用墨方面的注意事项。

2.练习完成后,教师进行自评、互评、师评。

活动六:小结作业

鼓励学生进行本节课总要内容的回顾总结,并引导学生课下搜集自己感兴趣的山石的代表作品,尝试临摹,下节课与同学分享。

【答辩题目解析】

1.说一说山石的构成分类?

2.如何解决本节课的重难点?答案:解析:1、山石是山水画的一个重要组成部分。在中国传统的国画中山的外形可分为、丘、壑、峰、峦、岗、岭、巅等,又有坡度起伏连绵不绝的形势或因朝晖夕阴,风雨云雾变化流露出来的自然美,故画山之前必先远观其势,然后再近看其质。山石的构成大概分两类:一为以俊俏山石为主的,多用硬线条表现;二为以土或碎石为主的,多用柔线条表现。

2、本节课的重点是:掌握山石的基本画。难点是:山石不同皴法的运用。

所以在课堂中,教师讲台示范运用水墨工具绘画山石,并展示完成的山石画,引导学生赏析,并思考运用水墨工具表现的山石有怎样特点?师生共同总结:有意味、生动、有体积感。教师展示四组不同形式的山石图片,引导学生赏析,并提问图片中山水画的技法有哪些?山石有怎样的不同?师生总结:勾、皴、染、点。再通过教师深入示范山石画法,以此解决本节课的重点。

教师基于学生对皴法的初步了解,继续讲解皴法的不同种类的画法。教师在讲台演示,学生练习实践,以此解决本课难点。 -

第2题:

在“鸟类的生殖与发育”一节的教学中,教师给学生播放翠鸟交配视频,随后提问:翠鸟的受精过程与前面学习过的两栖类动物的受精过程有什么不同 该提问属于( )。A.记忆型提问

B.分析型提问

C.应用型提问

D.评价型提问答案:C解析:本题考查提问类型。记忆型问题要求学生回忆学过的事实、概念陈述等。分析型是要求学生识别条件与原因,或者找出条件之间、原因与结果之间的关系。应用型提问是建立一个简单的问题情境.让学生运用新获得的知识和回忆过去所学过的知识来解决新的问题,许多生物学的概念分析是要求学生识别条件与原因.或者找出条件之间、原因与结果之间的关系学常用这类提问。评价型提问,一种是评价他人的观点。在讨论时,要求学生对有争论的问题给出自己的看法。一种是判断方法的优劣,要求学生判断解决某一问题的不同方法各有哪些长处和不足。根据定义,题干中让学生运用新获得的知识和回忆过去所学过的知识来解决新的问题,属于应用型提问。故本题选择C选项。 -

第3题:

“窗外之竹非胸中之竹,胸中之竹非手中之竹”出自谁之口()

- A、石涛

- B、郑板桥

- C、郑燮

- D、齐白石

正确答案:B -

第4题:

对“及时反馈”解释正确的一项是()。

- A、教师提问,学生作答

- B、学生提问,教师释疑解惑

- C、现场教学过程中的师生双向交流

- D、教学完毕后的检查测试

正确答案:C -

第5题:

下列有关课堂提问技能的描述哪项不确切:()

- A、课堂提问可以引导学生思考

- B、教师可以用提问来维持课堂秩序

- C、有助于提高学生的表达能力

- D、教师应多提回忆水平的问题

- E、一般先提问题,后叫学生名字

正确答案:D -

第6题:

“你完全康复了又会做些什么呢?”这属于()提问。

- A、差异提问

- B、例外提问

- C、前馈提问

- D、循环提问

正确答案:C -

第7题:

教师通过合适的提问,能够引起学生对“盲点”内容的重视和注意这属于提问功能中的()。

- A、激发学习动机,集中注意力

- B、提示学习重点

- C、启发学生思维

- D、培养学生参与能力

正确答案:B -

第8题:

将画竹过程分为“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”的画家是()。

- A、文同

- B、郑燮

- C、苏轼

- D、石涛

正确答案:B -

第9题:

问答题常见信息技术课堂上教师和学生问答:“今天我们学习××内容好不好?”“好。”“××同学的作品漂亮吗?”“漂亮。”提问是教学基本功之一,提问的目的有哪些?提问哪些学生?如果学生回答与你期望的答案不同甚至相反,你将如何处理?题目中展示的教师提问合适吗?正确答案: 课堂提问是组织课堂教学的中心环节。精彩的提问是诱发学生思维的发动机,能开启学生的大门,提高课堂教学效率和师生情感的交流,优化课堂教学。课堂提问要注意对象、时机和形式,不要笼统单一。提问的目的主要有:(1)设疑激趣,引发学生思维。(2)提供线索,启发学生思维。(3)延伸疏导,拓展学生的思维空间。(4)积极评价,观点明确,提高学生思维。提问的对象既可以是学生全体,也可以是部分学生,还可以是个别学生。但是无论对哪些学生提问,都是为了让学生明确问题并积极地去解决问题。对于学生回答与教师期望的答案不同甚至相反时,首先要肯定学生回答问题的积极性,其次不要急于判断学生的回答是否正确,而是适时地提出自己的答案,让所有学生自己去判断。最后,如果是学生的回答不够准确或错误,要找机会单独对该学生进行辅导,让他找到正确答案。如果学生的答案正确而自己的答案不正确或不完善,要通过合适的形式让所有学生明确正确答案,并对回答问题的学生提出表扬。题目中展示教师的提问是否合适,要根据具体情况而定。一般情况下,题目中的问题不适合作为教师的提问。一方面,不利于学生集中精力读题。另一方面,会禁锢学生的思维,有可能把所有学生都领向教师提问的方向。当然,对于某些特殊的题目,加上合理的提问,有助于学生理解问题,启发学生的思路。解析: 暂无解析 -

第10题:

单选题教学《爱莲说》时,为了引导学生掌握“托物言志”的写作手法,教师列举使用该手法的其他诗词来说明。下列诗词不能作为例子使用的是( )。A陆游《卜算子·咏梅》(驿外断桥边)

B郑燮《竹石》(咬定青山不放松)

C贺知章《咏柳》(碧玉妆成一树高)

D于谦《石灰吟》(千锤万凿出深山)

正确答案: D解析:

托物言志是借助对事物的描写,表达作者的志向或愿望的写作手法。A项《卜算子·咏梅》以梅寓自己高洁的志向,B项《竹石》以竹隐寓自己风骨强劲,D项《石灰吟》以石灰表达作者坚持不懈的精神,都是托物言志。《咏柳》是一首咏春诗,没有表达作者的志向。 -

第11题:

单选题“你完全康复了又会做些什么呢?”这属于()提问。A差异提问

B例外提问

C前馈提问

D循环提问

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题下列有关课堂提问技能的描述哪项不确切:()A课堂提问可以引导学生思考

B教师可以用提问来维持课堂秩序

C有助于提高学生的表达能力

D教师应多提回忆水平的问题

E一般先提问题,后叫学生名字

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第13题:

二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

教师播放“国家宝藏”的视频。引导学生观看,并提问视频中的展示的是什么作品?

学生思考回答

教师总结:踏歌图,教师继续提问画家如何用他的画笔来表现《踏歌图》的“寄情于景”的情怀的?引出课题——《踏歌图》

环节二:作品赏析

(一)直观感知

教师播放幻灯片画家人物图像,引导找出《踏歌图》的对于画家,并说一说对他的了解?

学生积极观察并回答。题目来源于考生回忆

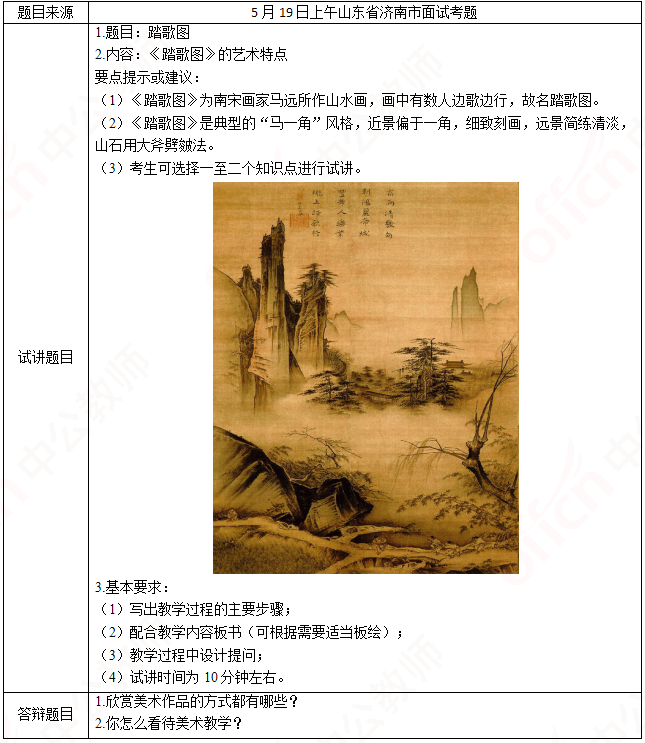

教师总结:马远南宋绘画大师,字遥父,号钦山,祖籍河中(今山西永济),生长在钱塘(今浙江杭州)。出身绘画世家,南宋光宗、宁宗两朝画院待诏。擅画山水、人物、花鸟,山水取法李唐,笔力劲利阔略,皴法硬朗,树叶常用夹叶,树干浓重,多横斜之态。楼阁界画精工,且加衬染。喜作边角小景,世称“马一角”。

(二)具体分析

1.教师出示作品《踏歌图》,学生赏析,并提出问题:画面描绘了的是什么场景?

学生观察回答

教师总结:画家表现雨后天晴的京城郊外农民在田埂上踏歌而行的欢乐情景,几个老农在阳春时节带有几分醉意地欢娱歌舞。是典型的“马一角”风格,近景偏于一角。

教师继续提问:画面是怎样描绘的?

教师总结:用简括的线条,清秀的色彩,巧妙地把山环水抱的复杂景物画得远近分明,远山奇峭,近石方硬,树木多姿,云雾掩映中显出辽远的空间和光的感觉,具有清旷秀劲的特殊风格。

2.教师展示《踏歌图》和《溪山清远图》作品,引导学生对比分析,并提问2幅图在构图上有异同?

学生思考回答

教师总结:《踏歌图》为边角之景,近景偏于一角,细致刻画,远景简练清淡。《溪山清远图》为半边之景,焦点集中,空间旷大,近景突出,远景清淡,清旷俏丽,独具一格。

(三)借物抒情、托物言志的感悟

教师继续展示《踏歌图》作品,引导学生进行比较。提出问题:从作品中你能体会到作者怎样的情感?

学生回答。

教师总结:丰收之年,农民在田埂上踏歌而行的欢乐情景。

环节三:实践练习,评议讨论

分小组讨论,你认为怎样鉴赏一幅山水画作品?

学生积极讨论并回答。

教师总结:鉴赏山水画作品的首先要知识作品的时代,通过时代绘画特征感受画面内容,进一步推敲绘画技法以及绘画本身独特的风格形式。并对风格笔法(如:皴法)进行简单或深刻剖析。最后感受画面意境,从而了解作品背后所传达的情感,以及作品在绘画史上有何意义所在。并且对作者有一定的了解。

环节四:拓展提高,小结课业

教师总结:通过本节课的学习,我们对中国山水画博大精深有一定了解,山水画的学习是学习中国美术史的重要课题。课后请大家查阅关于作者的信息进行了解。题目来源于考生回忆

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.欣赏美术作品的方式都有哪些?

2.你怎么看待美术教学?答案:解析:1、一件美术作品是由内容与形式两部分组成的,从美术作品的构成出发欣赏作品可以归结为以下几种的欣赏方法:

(1)感悟式欣赏“观山则情满于山,观海则意溢于海”。同样,面对一件动人的美术作品,我们也会激情澎湃,任由思维驰骋,在不知不觉中完成欣赏。这种思维与激情深切投入画面的观看方式比较适用于写意性和表现性的艺术作品,如齐白石的作品《蛙声十里出山泉》。

(2)形式欣赏在美术作品面前,最先观看到的是它的表面形。于是,从形式的角度来欣赏美术作品便成了最基本的方式。即从线条、色彩、笔法、构图等美术语言出发对艺术形式的感知和体验,强调对形式的分析和把握。

(3)社会学式欣赏,面对一件美术作品,我们不禁会问:画家为什么这样画?它有什么特殊的意义吗?这就是从社会大背景出发,对作品内容、意义、时代背景、作者生平、创作意图等方面的认识、理解。

(4)比较式欣赏,有比较才有鉴别。用比较的方法去欣赏美术作品,往往会收到意想不到的效果。可以比较同一主题、同一时代的艺术家采用了哪些不同的手法,也可以比较同一主题,在不同时代环境中,艺术家采用了哪些不同的处理手法和表现形式。

美术作品的欣赏一般强调从形式出发去欣赏,又要对内容主题进行深入的理解和认识,这样的欣赏才有意义。所以在欣赏活动中往往是两三种欣赏形式综合运用。

2、美术以视觉形象承载和表达人的思想观念、情感态度和审美趣味,丰富人类的精神和物质世界。而美术课程的学习是学校进行美育的主要途径,是发展观察力、想象力和创造力的的有效手段。所以美术教学中应该发挥学生的主体地位,引导学生创造性的运用美术语言,激发创新精神。题目来源于考生回忆

第一,美术学习要从单纯的技能、技巧学习层面提高到美术文化学习的层面。美术课程追求人文性,所以在教学中要创设一定的文化情境,加深对文化和历史的认识,加深对艺术的社会作用的认识,梳理正确的文化价值观。

第二,教师应以各种生动有趣的教学手段,如电影、电视、录像、范画、音乐等方式引导学生增强对形象的感受能力和想象能力,激发学生学习美术的兴趣。

第三,引导学生关注自然环境和社会生活。艺术源于生活又高于生活,所以美术教学因该突出美术与生活的关系。通过观察、体验、构思、描绘、塑造、设计和制作等美术教学活动,引导学生关注自然环境和社会生活,培养学生亲近自然、融人社会、关受生命的情感态度与行为习惯,逐渐形成他们的环境意识、社会意识和生命意识。 -

第14题:

在“鸟类的生殖与发育”一节的教学中,教师给学生播放翠鸟交配视频,随后提问:翠鸟的受精过程与前面学习过的两栖类动物的受精过程有什么不同 该提问属于( )。A.回忆提问

B.分析提问

C.应用提问

D.评价提问答案:C解析:本题考查的是提问类型。应用提问是建立一个简单的问题情境,让学生运用新获得的知识和回忆过去所学过的知识来解决新的问题。许多生物学的概念分析要求学生识别条件与原因,或者找出条件之间、原因与结果之间的关系常用这类提问。根据定义,题干中,教师在一定的情境中,根据新学的翠鸟的知识和回忆两栖动物的类型来学习鸟类的生殖类型,属于应用提问。故答案选C。 -

第15题:

对“延时反馈”解释正确的一项是()。

- A、教师提问,学生稍加思考作答

- B、学生提问,教师下次讲课时释疑

- C、现场教学过程中的师生双向交流

- D、教学过程完毕后的教育评估和检查测试

正确答案:D -

第16题:

下列哪项活动适合过程方法类的教学目标()。

- A、教师置境,学生体验

- B、教师演示,学生观察

- C、教师提问,学生作答

- D、教师引导,学生探究

正确答案:D -

第17题:

在“植物的生殖”一节的教学中,教师给学生展示了一朵百合花的图片,随后提问:同学们还记得花具有的哪些结构吗?该提问属于()。

- A、记忆型提问

- B、评价型提问

- C、应用型提问

- D、分析型提问

正确答案:A -

第18题:

写出《竹石》(明·郑燮)原文及其释义。

正确答案: 【原文】咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚韧,任尔东西南北风。

【释义】紧紧咬定青山不放松,原本深深扎根石缝中。千磨万击身骨仍坚劲,任凭你刮东西南北风。 -

第19题:

常见信息技术课堂上教师和学生问答:“今天我们学习××内容好不好?”“好。”“××同学的作品漂亮吗?”“漂亮。”提问是教学基本功之一,提问的目的有哪些?提问哪些学生?如果学生回答与你期望的答案不同甚至相反,你将如何处理?题目中展示的教师提问合适吗?

正确答案: 课堂提问是组织课堂教学的中心环节。精彩的提问是诱发学生思维的发动机,能开启学生的大门,提高课堂教学效率和师生情感的交流,优化课堂教学。课堂提问要注意对象、时机和形式,不要笼统单一。提问的目的主要有:(1)设疑激趣,引发学生思维。(2)提供线索,启发学生思维。(3)延伸疏导,拓展学生的思维空间。(4)积极评价,观点明确,提高学生思维。提问的对象既可以是学生全体,也可以是部分学生,还可以是个别学生。但是无论对哪些学生提问,都是为了让学生明确问题并积极地去解决问题。对于学生回答与教师期望的答案不同甚至相反时,首先要肯定学生回答问题的积极性,其次不要急于判断学生的回答是否正确,而是适时地提出自己的答案,让所有学生自己去判断。最后,如果是学生的回答不够准确或错误,要找机会单独对该学生进行辅导,让他找到正确答案。如果学生的答案正确而自己的答案不正确或不完善,要通过合适的形式让所有学生明确正确答案,并对回答问题的学生提出表扬。题目中展示教师的提问是否合适,要根据具体情况而定。一般情况下,题目中的问题不适合作为教师的提问。一方面,不利于学生集中精力读题。另一方面,会禁锢学生的思维,有可能把所有学生都领向教师提问的方向。当然,对于某些特殊的题目,加上合理的提问,有助于学生理解问题,启发学生的思路。 -

第20题:

单选题将画竹过程分为“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”的画家是()。A文同

B郑燮

C苏轼

D石涛

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第21题:

单选题对“及时反馈”解释正确的一项是()。A教师提问,学生作答

B学生提问,教师释疑解惑

C现场教学过程中的师生双向交流

D教学完毕后的检查测试

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题写出《竹石》(明·郑燮)原文及其释义。正确答案: 【原文】咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚韧,任尔东西南北风。

【释义】紧紧咬定青山不放松,原本深深扎根石缝中。千磨万击身骨仍坚劲,任凭你刮东西南北风。解析: 暂无解析 -

第23题:

单选题郑燮,号板桥,江苏兴化人。“扬州八怪”的主要代表,尤擅画兰竹。()图,以石为脉,兰竹相间,为郑燮兰竹石中的精品。A《兰竹石》

B《山水卷》

C《蚂蚁搬家》

正确答案: C解析: 郑燮,号板桥,江苏兴化人。“扬州八怪”的主要代表,以“诗、书、画”三绝闻名于世的书画家、文学家,尤擅画兰竹。《兰竹石》图,以石为脉,兰竹相间,兰竹繁而不乱,浓淡相宜,书法用笔绘兰竹,用笔劲健,题款于石上,构图独具一格,为郑燮兰竹石中的精品。