某公安局的刑侦员甲、乙、丙、丁通过广泛地调查取证,对x案的嫌疑犯李、赵作了如下断定:甲:我认为赵不是凶犯。乙:或者李是凶犯,或者赵是凶犯。丙:如果李是凶犯,则赵不是凶犯。丁:我看李和赵都是凶犯。事后证明,这四位刑侦员的断言只有一句是假的。根据以上情况,我们可以推知:( )A.李和赵都是凶犯。B.甲的话是假的。C.李是凶犯,且丙的话是真的。D.丁的话是真的。

题目

某公安局的刑侦员甲、乙、丙、丁通过广泛地调查取证,对x案的嫌疑犯李、赵作了如下断定:

甲:我认为赵不是凶犯。

乙:或者李是凶犯,或者赵是凶犯。

丙:如果李是凶犯,则赵不是凶犯。

丁:我看李和赵都是凶犯。

事后证明,这四位刑侦员的断言只有一句是假的。根据以上情况,我们可以推知:( )

A.李和赵都是凶犯。

B.甲的话是假的。

C.李是凶犯,且丙的话是真的。

D.丁的话是真的。

相似考题

更多“某公安局的刑侦员甲、乙、丙、丁通过广泛地调查取证,对x案的嫌疑犯李、赵作了如下断定:甲:我认为赵不 ”相关问题

-

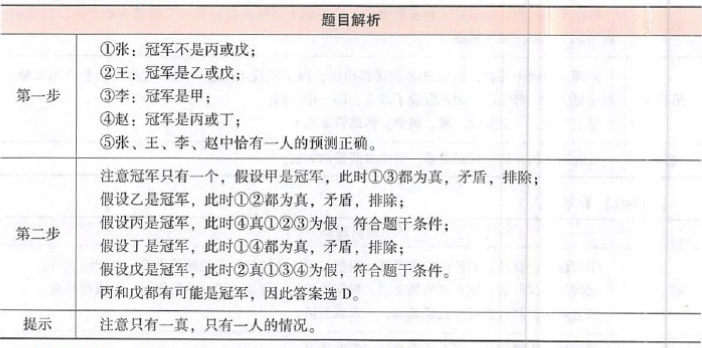

第1题:

甲、乙、丙、丁和戊进入某围棋邀请赛半決赛,最后要决出一名冠军。张、王、李、赵四人对结果作了如下预测:张:冠军不是丙或戊。王:冠军是乙或戊。李:冠军是甲。赵:冠军是丙或丁。已知张、王、李、赵四人中恰有一人的预测正确,以下哪项一定为真?A.冠军不是甲或丙。

B.冠军不是乙或丙。

C.冠军不是乙或戊。

D.冠军不是甲或乙。

E.冠军不是丙或戊。答案:D解析:

-

第2题:

某单位拟派遣3名德才兼备的干部到西部山区进行精准扶贫。报名者踊跃,经过考察,最终确定了陈甲、博乙、赵丙、邓丁、刘戊、张己6名候选人。根据工作需要,派遣还需要满足以下条件:(1)若派遣陈甲,则派遣邓丁但不派遣张己;(2)若博乙、赵丙至少派遣1人,则不派造刘戊。以下哪项的派遣人选和上述条件不矛盾?A.赵丙、邓丁、刘戊

B.陈甲、博乙、赵丙

C.博乙、邓丁、刘戊

D.邓丁、刘戊、张已

E.陈甲、赵丙、刘戊答案:D解析: -

第3题:

下列选项中,属于附条件的民事法律行为的是( )。A.甲、乙二人约定,如果甲的儿子考上军校,甲就把房子租给乙

B.王某与李某约定,如果王某按期支付货款给李某,李某就不到法院起诉王某

C.张某与赵某约定,如果张某将黄金50克卖给赵某,赵某就将古扇送给张某

D.丙和了约定,如果丙的儿子回国,丙就将钢琴卖给丁答案:A,D解析:B项错在起诉权为当事人享有的法定程序权利,当事人不能以附条件的形式剥夺,即该附条件违法。C项错在黄金属于限制流通物,不能附条件,否则违法。 -

第4题:

某公安局的刑侦员A、B、C、D对某案的涉嫌犯李、赵做了如下断定:A.我认为赵不是凶犯。B.如果李是凶犯,那么赵就不是凶犯。C.或者李是凶犯,或者赵是凶犯。D.我看李和赵都是凶犯。事后证明,四个人做出的上述判断只有一个是错误的,请问凶犯是谁?请写出推导过程。

正确答案:B、D的断定是互相矛盾的。根据题设,四人断定中只有一个是错误的。根据矛盾律,两个相矛盾的思想不能同真必有一假,则错误的断定必在B、D之中,A、C的断定就是正确的。A、C的断定构成了一个选言推论的否定肯定式,由此可推出:李是凶犯。 -

第5题:

甲、乙、丙、丁四个嫌疑犯口供如下:甲:肯定是乙干的,他有前科。乙:是丁干的。丙:那天我在上班,根本不可能去盗窃,不是我干的。丁:乙诬陷我。结果显示四人口中只有一人是真的,而且罪犯只有一人,那么谁是罪犯呢()?

- A、甲

- B、乙

- C、丙

- D、丁

正确答案:C -

第6题:

赵某、钱某合伙诈骗李某人民币2万元,某县公安局甲、乙、丙、丁四名侦查人员共同办理本案。其中应当回避的是()。

- A、甲,是赵某的父亲

- B、乙,是李某的哥哥

- C、丙,在参与本案侦查工作前,曾担任过本案的证人

- D、丁,在办理本案过程中接受钱某父亲的宴请和2条香烟

正确答案:A,B,C,D -

第7题:

李某系甲县公安局民警,在乙县逮捕犯罪嫌疑人赵某的过程中,依法开枪击伤赵某。李某开枪后,下列做法正确的是()。

- A、及时抢救赵某

- B、向甲县或者乙县公安机关报告

- C、保护现场

- D、通知甲县人民检察院

正确答案:A,B,C -

第8题:

赵某、钱某合伙诈骗李某人民币2万元,某县公安局甲、乙、丙、丁四名侦查员共同办理本案。其中应当回避的是()。

- A、甲,赵某以前因抢劫被其处理过

- B、乙,是赵某舅舅的邻居

- C、丙,在参与本案侦查工作前,曾担任过本案的证人

- D、丁,案发前曾经人介绍与钱某吃过饭

正确答案:C -

第9题:

下列选项中,属于附条件的民事法律行为的是()。

- A、甲、乙二人约定,如果甲的儿子考上军校,甲就把房子租给乙

- B、王某与李某约定,如果王某按期支付货款给李某,李某就不到法院起诉王某

- C、张某与赵某约定,如果张某将黄金50克卖给赵某,赵某就将古字画送给张某

- D、丙和丁约定,丁的儿子十八岁时就送他一台电脑

正确答案:A -

第10题:

单选题侦查员甲、乙、丙、丁通过调查取证,对X案的嫌疑犯李××、赵××作了如下断定: 甲:“我认为赵不是凶犯。” 乙:“或者李××是凶犯,或者赵××是凶犯。” 丙:“如果李××是凶犯,则赵××不是凶犯。” 丁:“我看李××和赵××都是凶犯。” 破案后证实,这四位侦查员的上述断定只有一句是假的。根据以上情况,则可以推知()。A李××是凶犯,但赵××都是凶犯

B甲的话是假的,且李××不是凶犯

C李××是凶犯,且丙的话是真的

D赵××是凶犯,但李××不是凶犯

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第11题:

单选题下列选项中,属于附条件的民事法律行为的是()。A甲、乙二人约定,如果甲的儿子考上军校,甲就把房子租给乙

B王某与李某约定,如果王某按期支付货款给李某,李某就不到法院起诉王某

C张某与赵某约定,如果张某将黄金50克卖给赵某,赵某就将古字画送给张某

D丙和丁约定,丁的儿子十八岁时就送他一台电脑

正确答案: A解析: 附条件的民事法律行为是在意思表示当中附有决定该行为效力发生或者消灭条件的民事法律行为。 -

第12题:

单选题甲、乙、丙、丁四个嫌疑犯口供如下:甲:肯定是乙干的,他有前科。乙:是丁干的。丙:那天我在上班,根本不可能去盗窃,不是我干的。丁:乙诬陷我。结果显示四人口中只有一人是真的,而且罪犯只有一人,那么谁是罪犯呢()?A甲

B乙

C丙

D丁

正确答案: D解析: 暂无解析 -

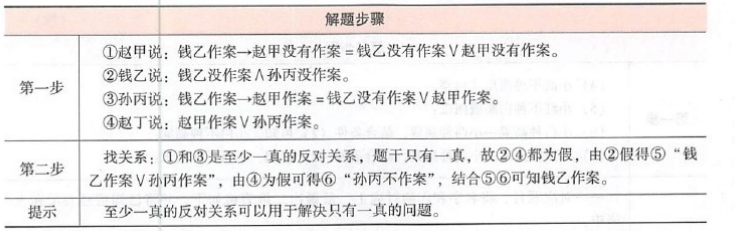

第13题:

某商店失窃,职员赵甲、钱乙、孙丙、赵丁四人涉嫌被调查。赵甲说:除非我没有作案,钱乙才作案。钱乙说:我和孙丙都没作案。孙丙说:除非赵甲作案,否则钱乙不会作案。赵丁说:赵甲和孙丙两人至少有一人作案。已知赵甲、钱乙、孙丙、赵丁四人只有一人说真话,那么作案者是?A.赵甲。

B.钱乙。

C.孙丙。

D.赵丁。

E.无法判断。答案:B解析:

-

第14题:

某金库发生了失窃案,公安机关侦查确定,这是一起典型的内盗案,可以断定金库管理员甲、乙、丙、丁中至少有一人是作案者。办案人员对四人进行了询问,私人的回答如下:甲:“如果乙不是窃贼,我也不是窃贼”乙:“我不是窃贼,丙是窃贼”丙:“甲或者乙是窃贼”丁:“乙或者丙是窃贼”A.丙说的是假话

B.丙不是窃贼

C.乙不是窃贼

D.丁说的是真话

E.甲说的是真话答案:D解析: -

第15题:

侦查员甲、乙、丙、丁通过调查了解,对“10.23”案件的嫌疑犯李XX、赵XX作了如下的断定:甲:“我认为赵XX不是凶犯。”乙:“或者李XX是凶犯,或者赵XX是凶犯。”丙:“如果李XX是凶犯,则赵XX不是凶犯。”丁:“我看李XX和赵XX都是凶犯。”破案后证实上述断定中只有一句是假的。据此,就可推知()。

- A、李XX和赵XX都是凶犯

- B、甲说假话,并且李XX不是凶犯

- C、李XX是凶犯,且丙说真话(真值表第二行)

- D、赵XX是凶犯,但李XX不是凶犯

正确答案:C -

第16题:

侦查员甲、乙、丙、丁通过调查取证,对X案的嫌疑犯李××、赵××作了如下断定: 甲:“我认为赵不是凶犯。” 乙:“或者李××是凶犯,或者赵××是凶犯。” 丙:“如果李××是凶犯,则赵××不是凶犯。” 丁:“我看李××和赵××都是凶犯。” 破案后证实,这四位侦查员的上述断定只有一句是假的。根据以上情况,则可以推知()。

- A、李××是凶犯,但赵××都是凶犯

- B、甲的话是假的,且李××不是凶犯

- C、李××是凶犯,且丙的话是真的

- D、赵××是凶犯,但李××不是凶犯

正确答案:C -

第17题:

赵某、钱某合伙诈骗李某人民币2万元,某县公安局甲、乙、丙、丁四名侦查员共同办理本案。其中()应当回避。

- A、甲,是赵某的父亲

- B、乙,是李某的哥哥

- C、丙,在参与本案侦查工作前,曾担任过本案的证人

- D、丁,在办理本案过程中接受钱某父亲的宴请和2条香烟。

正确答案:A,B,C,D -

第18题:

赵某、钱某合伙诈骗李某人民币2万元,某县公安局甲、乙、丙、丁四名侦查员共同办理本案,其中()需要回避。

- A、甲,是赵某的父亲

- B、乙,是李某的哥哥

- C、丙,在办理本案过程中,收下赵某送的红包2000元

- D、丁,在办理本案过程中接受钱某父亲的宴请和两条香烟

正确答案:A,B,C,D -

第19题:

下列关于人民警察使用武器的表述,错误的是()。

- A、甲县公安局民警张某违法使用武器,造成围观群众洪某受伤。甲县公安局应当对洪某先行赔偿,然后再向张某追偿

- B、乙县公安局民警李某依法使用武器,造成无辜人员财产损失,乙县公安局应予补偿,然后再向李某追偿

- C、丙县公安局民警王某使用武器,制服犯罪嫌疑人。王某应当将使用武器的情况向丙县公安局作书面报告

- D、丁县公安局民警赵某在戊县依法使用武器造成犯罪嫌疑人受伤。赵某可以选择向戊县公安局报告或者向丁县公安局报告

正确答案:B -

第20题:

赵某、钱某合伙诈骗李某人民币2万元,某县公安局甲、乙、丙、丁四名侦查员共同办理本案。其中()应当回避。

- A、甲,赵某以前因抢劫被甲处理过

- B、乙,是李某的邻居

- C、丙,在参与本案侦查中收受钱某红包2000元

- D、丁,多年前曾经与钱某吃过饭

正确答案:C -

第21题:

单选题赵某、钱某合伙诈骗李某人民币2万元,某县公安局甲、乙、丙、丁四名侦查员共同办理本案。其中()应当回避。A甲,赵某以前因抢劫被甲处理过

B乙,是李某的邻居

C丙,在参与本案侦查中收受钱某红包2000元

D丁,多年前曾经与钱某吃过饭

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第22题:

单选题下列情形中哪一项成立犯罪中止?( )A甲对胡某实施诈骗行为,被胡某识破骗局,但胡某觉得甲穷困潦倒,实在可怜,就给其1000元钱,并劝其以后勿要行骗,甲非常惭愧,于是没有接受钱款

B乙为了杀死刘某,持枪尾随刘某,行至偏僻处时,乙向刘某开了10枪,但刘某仍没有死亡。乙心想,刘某如此命大,莫非是神灵庇护,于是非常害怕,遂停止开枪

C丙绑架赵某,并要求其亲属交付50万元。在提出勒索要求后,丙对赵某产生怜悯之情,于是将赵某释放

D丁抓住妇女李某的手腕,欲强奸李某。李某为脱身,便假装说:“我有艾滋病。”丁信以为真,于是放走李某

正确答案: C解析:

A项,胡某的欺骗行为没有使对方产生错误认识,甲出于怜悯交付财物。欺骗行为和财物转移之间的因果关系欠缺,构成诈骗罪未遂。犯罪行为一经达到未遂便不能再转变为其他形态,即使后来甲自己未接受钱。也不能构成中止。

B项,构成犯罪中止的因素有二:①主观上是否主动放弃犯罪的故意;②客观上是否阻止犯罪结果的出现。乙的行为属于放弃可重复侵害行为,虽然乙认为刘某命大有神灵庇佑,但甲并不是因为意志以外的原因而迫使放弃杀人的故意,是在自身臆想的情况下主动作出放弃继续杀人的决定,甲的行为属于“能而不欲”,故成立犯罪中止。

C项,一旦以实力控制被害人,绑架罪就已经既遂。故丙的行为属于犯罪既遂。

D项,艾滋病属于一般人均会排斥的疾病,李某谎称患有艾滋病,丁信以为真就足以迫使丁放弃强奸行为,因意志以外的原因而不能继续实施强奸行为。属于“欲而不能”,成立犯罪未遂。 -

第23题:

问答题某公安局的刑侦员A、B、C、D对某案的涉嫌犯李、赵做了如下断定:A.我认为赵不是凶犯。B.如果李是凶犯,那么赵就不是凶犯。C.或者李是凶犯,或者赵是凶犯。D.我看李和赵都是凶犯。事后证明,四个人做出的上述判断只有一个是错误的,请问凶犯是谁?请写出推导过程。正确答案: B、D的断定是互相矛盾的。根据题设,四人断定中只有一个是错误的。根据矛盾律,两个相矛盾的思想不能同真必有一假,则错误的断定必在B、D之中,A、C的断定就是正确的。A、C的断定构成了一个选言推论的否定肯定式,由此可推出:李是凶犯。解析: 暂无解析