1、下列那首诗没有在本节课里提到?A.韩愈《山石》B.杜甫《绝句》C.刘禹锡《春词》D.白居易《忆江南》

题目

1、下列那首诗没有在本节课里提到?

A.韩愈《山石》

B.杜甫《绝句》

C.刘禹锡《春词》

D.白居易《忆江南》

相似考题

更多“1、下列那首诗没有在本节课里提到?”相关问题

-

第1题:

【答辩题目解析】

1.初中函数与高中函数概念的区别?

2.本节课的教学目标什么?答案:解析:1、高中函数概念与初中概念相比更具有一般性.实际上,高中的函数概念与初中的函数概念本质上是一致的.不同点在于,表述方式不同──高中明确了集合、对应的方法.初中虽然没有明确定义域、值域这些集合,但这是客观存在的,也已经渗透了集合与对应的观点.与初中相比,高中引入了抽象的符号f(x).f(x)指集合B中与x对应的那个数.当x确定时,f(x)也唯一确定.另外,初中并没有明确函数值域这个概念.

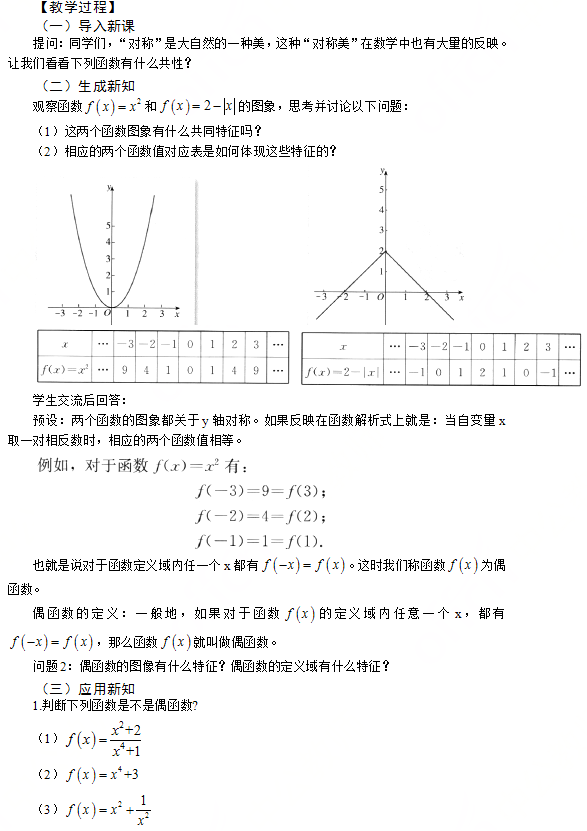

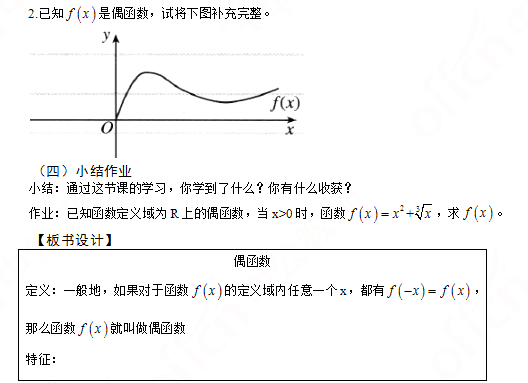

2、【知识与技能】理解偶函数概念,知道偶函数的定义域关于原点对称,并能熟练利用定义法判断一个函数是偶函数。

【过程与方法】通过探究偶函数的活动,培养类比、观察、归纳、思考与创新能力,体会数学由特殊到一般、具体到抽象的数学思维方法,并从中感受数形结合的巨大魅力。

【情感态度与价值观】通过本节课的学习,激发学习信心与参与热情,培养良好的数学素养与学习习惯。 -

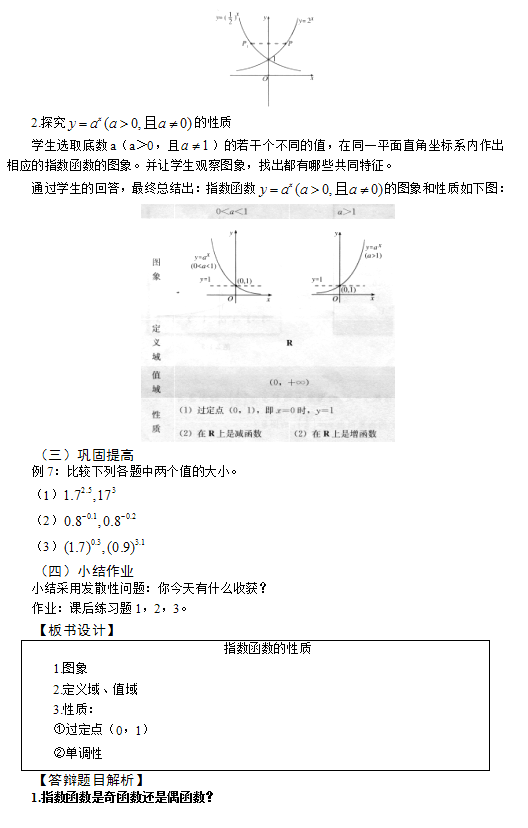

第2题:

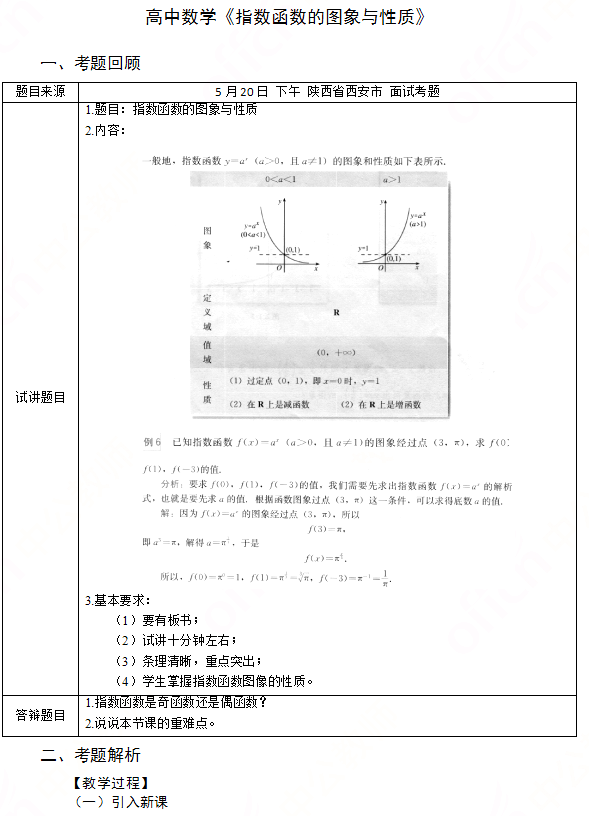

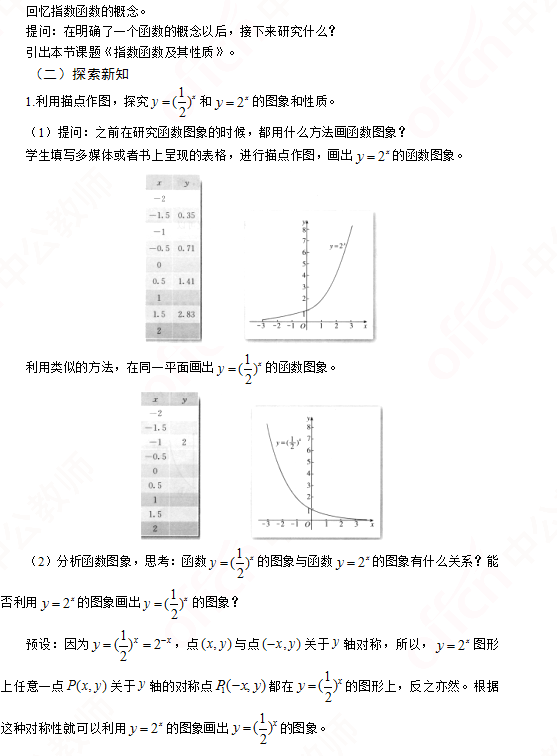

2.说说本节课的重难点。答案:解析:1、非奇非偶函数,虽然指数函数的定义域关于原点对称但其函数图象既不关于原点对称又不关于y轴对称。故是非奇非偶函数。但是当两个指数函数的底互为倒数时,这两个函数的图象关于y轴对称,在讲授过程中可能会有小部分学生对此发生知识混淆。要强调函数的奇偶性是对函数自身而言。

2、【重点】

指数函数图像、性质及其运用。

【难点】

指数函数图像、性质及其运用。 -

第3题:

本节课的教学目标是什么?答案:解析:我制定了如下的三维教学目标:

【知识与技能目标】识记根尖的结构和功能。

【过程与方法目标】通过对根和根尖挂图的观察,提高观察能力。

【情感态度与价值观目标】形成结构与功能相适应的生物学观点。 -

第4题:

初中数学《平行四边形的性质》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)引入新课

我们一起来观察下图中的竹篱笆格子和汽车的防护链,

1.说说本节课教材的地位与作用。

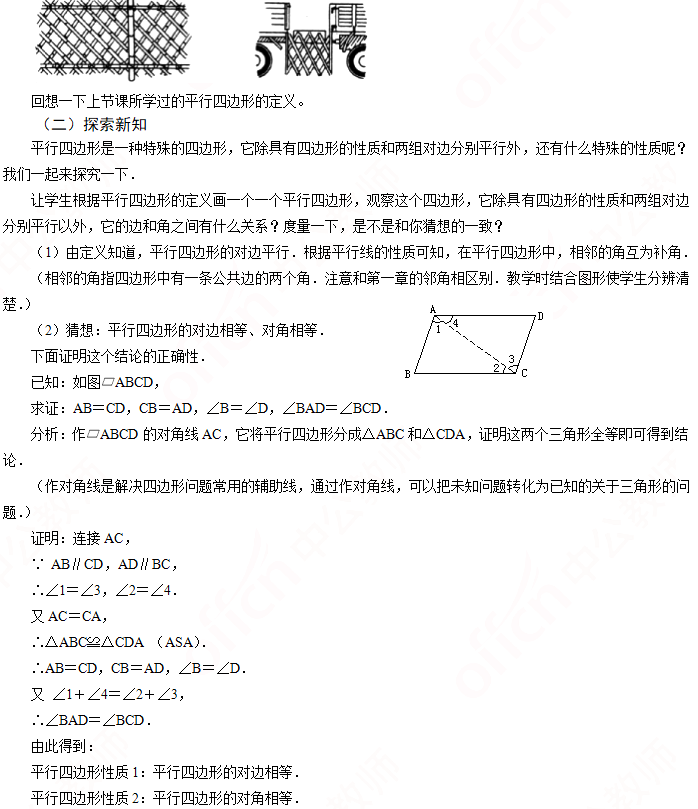

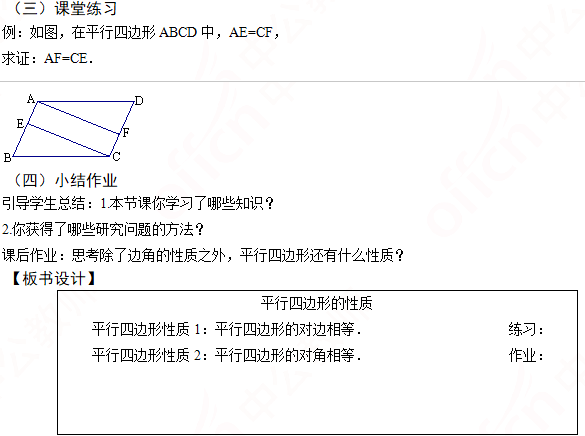

2.谈一谈本节课的教法。答案:解析:1.

平行四边形是最基本的几何图形,也是“空间与图形”领域中研究的主要对象之一.它在生活中有着十分广泛的应用,表现在日常生活中有许多平行四边形的图案,其性质也在生产、生活各领域的得到实际应用.

本节课既是平行线的性质、全等三角形等知识的延续和深化,也是后续学习矩形、菱形、正方形等知识的坚实基础,在教材中起着承上启下的作用.平行四边形的性质还为证明两条线段相等、两角相等、两直线平行提供了新的方法和依据,拓宽了学生的解题思路.

2.

教学方法:引导发现法;设疑诱导法

考虑到学生在小学就接触过平行四边形,对其有所认识;学生通过在七年级和八年级上学期的学习,已经积累了一定的平面几何知识,所以对本节课我采用了引导发现法和设疑诱导法。以提出问题为主线,引导学生自己去发现和解决问题,这样既能调动学生的学习积极性,又能在此过程中体现学生的学习主体地位,还能激发学生自主探究的意识,培养学生合作学习的能力。 -

第5题:

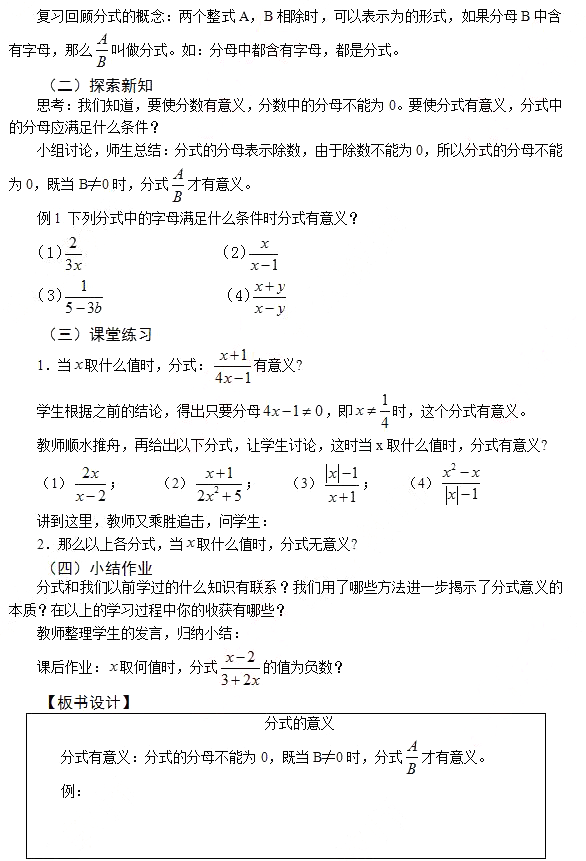

初中数学《分式的意义》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)引入新课

【答辩题目解析】

1.说一说你对本节课教材的理解。题目来源于考生回忆

2.说一说你本节课应用的教法学法。答案:解析:1、“分式的意义”是人教版八年级第十五章的第一节内容,是中学知识体系的重要组成部分。分式的概念与整式是紧密相联的,是前面知识的延伸,同时也是对前面知识的进一步运用和巩固。学生掌握了分式的意义后,为进一步学习分式、函数、方程等知识作好铺垫;有助于培养学生的分析、归纳、概括的能力。题目来源于考生回忆

2、教学方法与学法本节课教师将以引路的形式,运用启发式的教学方法,带着学生去发现和探究新知识,教师在实施教学的过程中注意学生的观察能力和语言表达能力的培养,分析、归纳、概括,通过不断的实践和认识,让学生全面地掌握分式的意义,让学生体会到数学不是一门枯燥的学科,对学习数学充满信心。 -

第6题:

在培养学生想象力方面,本节课有什么独到之处?答案:解析:培养学生的想象力,是重要的教学任务。本节课在学习第四段的时候,学生默读课文,边读边想,然后再配以挂图,谈自己想到的画面,让学生有种身临其境的感觉,不仅锻炼表达能力,也培养了学生的想象能力。 -

第7题:

请以“直线与平面平行的判定”为课题,完成下列教学设计。

(1)教学目标(10分)

(2)本节课的教学重、难点(10分)

(3)写出新课引入和新知探究、巩固、应用等及设计意图(10分)答案:解析:(1)教学目标

通过直观感知一观察一操作确认的认识方法理解并掌握直线与平面平行的判定定理,掌握直线与平面平行的画法并能准确使用数学符号语言、文字语言表述判定定理。培养学生观察、探究、发现的能力和空间想象能力、逻辑思维能力。让学生在观察、探究、发现中学习,在自主合作、交流中学习,体验学习的乐趣,增强自信心.树立积极的学习态度,提高学习的自我效能感。

(2)教学重点与难点

重点是判定定理的引入与理解,难点是判定定理的应用及立体空间感、空间观念的形成与逻辑思维能力的培养。

(3)教学过程设计

①知识准备、新课引入

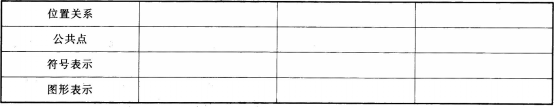

提问1:根据公共点的情况,空间中直线a和平面有哪几种位置关系 并完成下表:(多媒体幻灯片演示)

我们把直线与平面相交或平行的位置关系统称为直线在平面外,用符号表示为A。

提问2:根据直线与平面平行的定义(没有公共点)来判定直线与平面平行,你认为方便吗 谈谈你的看法,并指出是否有别的判定途径。

(设计意图:通过提问,学生复习并归纳空间直线与平面位置关系而引入本节课题,并为探寻直线与平面平行判定定理做好准备。)

②判定定理的探求过程

1)直观感知

提问:根据同学们日常生活的观察,你们能感知到并举出直线与平面平行的具体事例吗 生1:日光灯与天花板,树立的电线杆与墙面。

生2:门转动到离开门框的任何位置时,门的边缘线始终与门框所在的平面平行(由学生到教室门前作演示),然后教师用多媒体动画演示。

2)动手实践

教师取出预先准备好的直角梯形泡沫板演示:当把互相平行的一边放在讲台桌面上并转动,观察另一边与桌面的位置,给人以平行的感觉,而当把直角所在的腰放在桌面上并转动,观察另一边与桌面,给人的印象就不平行。又如老师直立讲台,则大家会感觉到老师与四周墙面平行,如老师向前或后倾斜则感觉老师与左、右墙面平行,如老师向左、右倾斜,则感觉老师与前、后墙面平行(老师也可用事先准备的木条放在讲台桌上作上述情形的演示)。

(设计意图:设置这样动手实践的情境,是为了让学生更清楚地看到线面平行与否的关键因素是什么,使学生学在情境中,思在情理中,感悟在内心中,学自己身边的数学,领悟空间观念与空间图形性质。)

3)探究思考

上述演示的直线与平面位置关系为何有如此的不同 关键是什么因素起了作用呢 通过观察感知发现直线与平面平行,关键是三个要素:第一,平面外一条线;第二,平面内一条直线;第三,这两条直线平行。如果平面外的直线α与平面内的一条直线b平行,那么直线α与平面平行吗

4)归纳确认:(多媒体幻灯片演示)

直线和平面平行的判定定理:平面外的一条直线与平面内的一条直线平行,则该直线和这个平面平行。简单概括:(内外)线线平行线面平行

作用:判定或证明线面平行。

关键:在平面内找(或作)出一条直线与面外的直线平行。

思想:空间问题转化为平面问题

③定理运用,问题探究(多媒体幻灯片演示)

判断下列命题的真假 说明理由:

1)如果一条直线不在平面内,则这条直线就与平面平行。()

2)过直线外一点可以作无数个平面与这条直线平行。()

3)一直线上有二个点到平面的距离相等,则这条直线与平面平行。()

设a、b是二异面直线,则过a、b外一点P且与a、b都平行的平面存在吗 若存在请画出平面,不存在说明理由

先由学生讨论交流,教师提问,然后教师总结,并用准备好的羊毛针、铁线、泡沫板等演示平面的形成过程,最后借多媒体展示作图的动画过程。

(设计意图:这是一道动手操作的问题,不仅是为了加深对定理的认识,更重要的是培养学生空间感与思维的严谨性。)

④总结

先由学生口头总结,然后教师归纳总结(由多媒体幻灯片展示):

1)线面平行的判定定理:平面外的一条直线与平面内的一条直线平行,则该直线与这个平面平行。

2)定理的符号表示:

简述:(内外)线线平行则线面平行。

3)定理运用的关键是找(作)面内的线与面外的线平行,途径有:取中点利用平行四边形或三角形中位线性质等。 -

第8题:

《诗经》里那首诗能够说明中国古代男尊女卑的男女地位?()

- A、《斯干》

- B、《击鼓》

- C、《蒹葭》

- D、《桃夭》

正确答案:A -

第9题:

很多老师在一节课的最后,往往以一个疑问结束本节的教学,这种结课类型是什么,有什么作用?

正确答案:悬疑型。古代教育家孔子说过:"学贵有疑"。疑,能激发学生的求知欲;疑,能促进学生积极动脑思考、探索,从而提出问题或新的见解。教学就是一个不断设疑、释疑、再设疑的过程。在课堂教学中,为了设疑激趣,引导学生不断思考,对于前后有密切联系的课程,教师在课堂尾声处紧扣主题设置一些必要的悬念,常常采用"收"中寓"展"、设"悬"立"疑"的悬念型结束语,即在课堂结束时,教师故意留下悬念疑问,使学生置身于"问题情境"中,唤起学生浓厚的学习兴趣和强烈的求知欲,形成"我要学"的求知心理状态,也为由教师对学生以单方面传授向教师与学生的双向交流创造了有利条件。很多地理知识都具有严密的逻辑体系,前面的知识往往是后面知识的基础,后面的知识又是前面知识的拓展和深化。在课堂教学结束时,如果教师巧妙设置强烈的悬念,使学生产生想继续探究的强烈愿望,必然引发学生带着问题继续探究学习新的内容,为后续教学奠定良好的基础。 -

第10题:

下列哪首诗没有提到与古蜀国神话人物相关的典故?()

- A、李白《蜀道难》

- B、白居易《琵琶行》

- C、李白《梦游天姥吟留别》

正确答案:C -

第11题:

单选题《凉州词》一诗里“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”中提到“玉门关”在今天的哪个省?()A山西

B新疆

C陕西

D甘肃

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题“马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处”出自白居易的那首诗?()A《菊花诗》

B《卖炭翁》

C《忆江南》

D《长恨歌》

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第13题:

在本节课的教学过程中,你是如何突破难点的?答案:解析:学生的活动过程决定着课堂教学的成败,教学中应反复挖掘“探究”栏目及“探究”示图的过程功能,在这个过程上要不惜多花些时间,让学生进行操作与思考,自然地、更好地归纳出终边相同的角的一般形式。也就自然地理解了集合S={β|β=α+k·360°,k∈Z}的含义。如能借助信息技术,则可以动态表现角的终边旋转的过程,更有利于学生观察角的变化与终边位置的关系,让学生在动态的过程中体会,既要知道旋转量,又要知道旋转方向,才能准确刻画角的形成过程的道理,更好地了解任意角的深刻涵义。 -

第14题:

说说你本节课的教学目标?【教学设计】答案:解析:根据课程标准和教材分析,我设置了如下的教学目标:

①知道消费的类型,理解各个消费类型之间的区别。

②逐步提高参与经济生活的能力,学会理智消费。

③树立正确的消费观念。 -

第15题:

在本节课的教学过程中,你是如何设计探究位置关系?【教学设计问题】答案:解析:在教学过程中,我是根据学生认知的顺序,通过观察―猜想―讨论――再观察―再猜想―再讨论,一环扣一环的教学。让学生分组讨论,充分参与,自己建立概念,深刻的体验使学生感受到获得新知的乐趣,从而达到本节课的教学目标。 -

第16题:

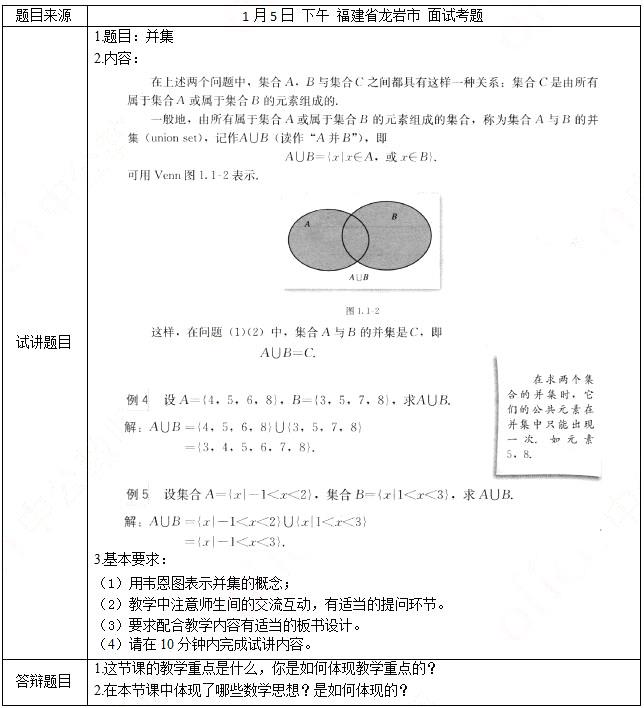

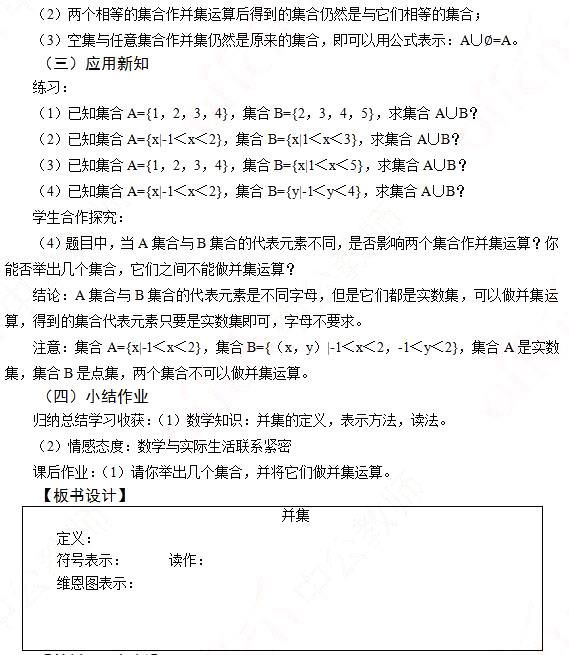

高中数学《并集》

一、考题回顾

1.这节课的教学重点是什么,你是如何体现教学重点的?.

2.在本节课中体现了哪些数学思想?是如何体现的?答案:解析:1.

理解并集的概念,会求两个集合的并集。在教学的过程中,采用学生独立思考和合作探究的学习方式,得出并集的定义,并理解代表元素用不同字母代替,并不影响它们之间作并集运算。

2.

数形结合的思想,在得到并集的定义后,通过维恩图向学生直观的展示并集运算的意义。 -

第17题:

高中数学《双曲线》

一、考题回顾

1.为什么这么导入新课?

2.在本节课的教学过程中,你是如何设计探究双曲线的标准方程?答案:解析:1.

双曲线的单支形状类似反比例函数,以此为引吸引学生注意力,紧接着以实验的方式得到双曲线是对其意义的形象说明。更容易让学生理解,从而更好为下一步探究这些点的共同特征也就是双曲线的标准方程打下一个简单基础。由浅入深循序渐进,符合学生的认知发展特点也是数学学科本身对学生逻辑发展的一个重要左右体现。

2.

在教学过程是,我是根据学生认知的先后顺序,先在导入的部分以实验的方式得到双曲线的图像,紧接着提问引发思考,开始步入正题探究双曲线的标准方程,在本节课只先进行探究焦点在X轴上的双曲线标准方程,类比之前学过的椭圆的标准方程的得出化简过程,引导学生得到双曲线的标准方程,并在最后提问焦点在Y轴上的双曲线标准方程是怎么表示。概括来讲就是实验导入—提问思考—化简得出—总结归纳—再思考,循序渐进的教学设计。在这一过程中不断的问题引导不仅利于知识目标的达成,而且能让学生感受到数学知识点之间的联系和探究过程的乐趣以及探究成功的喜悦,也实现了过程与情感态度价值观目标。 -

第18题:

新课程内容标准中对第三学段中整式与分式的具体目标设置为“了解分式的概念,会利用分式的基本性质进行约分与通分,会进行简单的分式加、减、乘、除运算”,结合上述内容,对“分式(第一课时)”进行教学设计。

(1)本节课的教学目标是什么

(2)本节课的教学重点和难点是什么

(3)请为本节课的教学设计一个课程导入。答案:解析:

-

第19题:

“马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处”出自白居易的那首诗?()

- A、《菊花诗》

- B、《卖炭翁》

- C、《忆江南》

- D、《长恨歌》

正确答案:D -

第20题:

在本节课中,作者教你怎么样思维死亡无常?

正确答案: 我们自身已陷入烦恼的网罟中,被贪嗔痴慢嫉及八万四千烦恼控制束缚,由此定会困入生老死病的轮回监狱中,一步步地迈向死神之口。

而且死神在不断地夺走我们同类的生命,无有一人能免,只是时间上有先后差别,就像屠宰场里天天有牛被杀,这种情况我们已现量见到,但若仍懈怠懒惰,不知自己的处境,那是非常愚痴的。 -

第21题:

下列文献哪部提到了茶()

- A、娇女诗

- B、杂诗

- C、荈赋

- D、出歌

正确答案:A,B,C,D -

第22题:

《凉州词》一诗里“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”中提到“玉门关”在今天的哪个省?()

- A、山西

- B、新疆

- C、陕西

- D、甘肃

正确答案:D -

第23题:

问答题本节课的教学目标是什么?正确答案:解析: -

第24题:

单选题《诗经》里那首诗能够说明中国古代男尊女卑的男女地位?()A《斯干》

B《击鼓》

C《蒹葭》

D《桃夭》

正确答案: A解析: 暂无解析