在菱形的性质课例中,教学组织的思路为()A、复习—动手操作—归纳总结B、动手操作—归纳—复习C、复习—归纳—动手操作D、归纳—动手操作—复习

题目

在菱形的性质课例中,教学组织的思路为()

- A、复习—动手操作—归纳总结

- B、动手操作—归纳—复习

- C、复习—归纳—动手操作

- D、归纳—动手操作—复习

相似考题

参考答案和解析

正确答案:A

更多“在菱形的性质课例中,教学组织的思路为()”相关问题

-

第1题:

以“摩擦力”的教学为例.简述实验在物理教学中的作用。答案:解析:实验在物理教学中的作用有如下几点:

(1)让学生接触科学真实

接触科学真实,就是要在物理教学中让学生像科学家那样亲自去探索科学原理。

(2)为建立概念、总结规律提供感性素材

通过实验展示物理现象和变化的过程,特别是学生日常生活中难以见到的或者是与学生经验相抵触的现象和过程,获得丰富的感性材料,为建立正确的概念、认识规律奠定基础。

(3)培养学习兴趣,激发学生的求知欲望“兴趣是最好的老师”,利用新奇有趣的演示实验,可以激发学生的新鲜感,培养学生初步的学习兴趣。

(4)体验过程,感悟方法,培养创新思维与创新能力

实验是培养学生能力的一个重要方面,是培养学生能力的向导,通过实验可以培养学生多方面的能力.如观察能力、实验操作能力以及创新性思维能力和实践能力等。

(5)培养科学精神,树立科学态度,形成科学价值观

实验是科学的研究方法,要求学生具有实事求是、老老实实的科学态度,尊重客观事实,忠于实验数据.不能有丝毫的弄虚作假行为。同时,实验并不是一帆风顺的,要求学生善始善终,具有不怕挫折、坚韧不拔的追求科学的精神。

(6)学会合作,形成和谐的人际关系

物理实验能够为学生间、师生问的合作交流提供广阔的空间和舞台。 -

第2题:

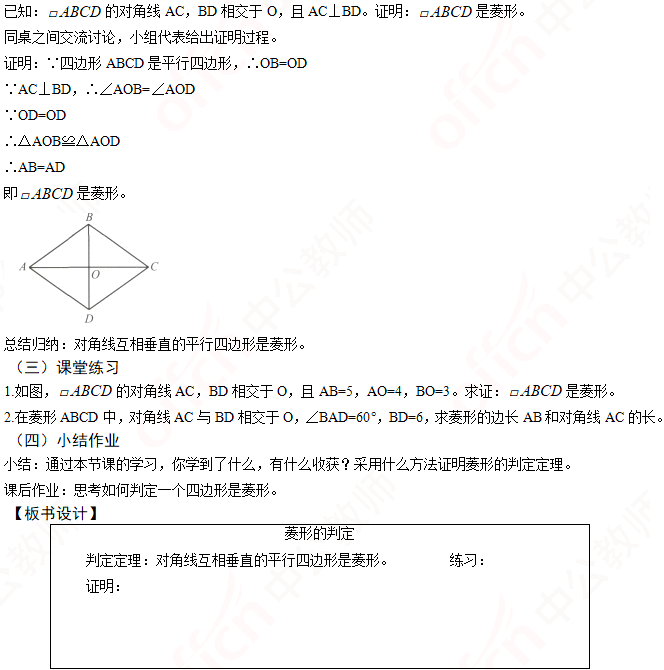

初中数学《菱形的判定》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)引入新课

提问:菱形和矩形分别比平行四边形多了哪些性质?怎么判断一个四边形是矩形?

问题:如何判断一个平行四边形或四边形是菱形?

引出课题。

(二)探索新知

问题:对比平行四边形和矩形的判定方法,说说菱形的性质定理的逆定理是否成立?

思考:对角线互相垂直的平行四边形是菱形吗?

1.请说一说平行四边形、矩形、菱形、正方形的概念。

2.说一下菱形这节课在整个初中数学的地位?答案:解析:1.

平行四边形:两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形;

菱形:一组邻边相等的平行四边形叫做菱形;

矩形:一个内角是直角的平行四边形叫做矩形;

正方形:一组邻边相等的矩形叫做正方形。

2.

“菱形”是继“平行四边形”之后的一个学习内容,它是在学生掌握了平行四边形的性质与判定,具备了初步的观察、操作等活动经验的基础上讲授的。这一节课既是前面所学知识的继续,又是后面学习正方形等知识的基础,起着承前启后的作用。四边形既是平面几何中的基本图形,也是平面几何研究的主要对象,因此学好四边形的内容,尤其是特殊的四边形,对学生来说,无论是进一步学习还是实际应用都是很重要的。同时通过探索和证明菱形的特殊性质,可以让学生体会证明的必要性,并进一步丰富对图形的认识和感受。

-

第3题:

新课程内容标准中对第三学段中整式与分式的具体目标设置为“了解分式的概念,会利用分式的基本性质进行约分与通分,会进行简单的分式加、减、乘、除运算”,结合上述内容,对“分式(第一课时)”进行教学设计。

(1)本节课的教学目标是什么

(2)本节课的教学重点和难点是什么

(3)请为本节课的教学设计一个课程导入。答案:解析:

-

第4题:

以“液体压强”教学为例,简述科学探究在物理教学中的意义。

正确答案: (1)实施科学探究有利于激发学生的学习兴趣在实施科学探究中,开始可以设置各种问题情境,引导学生发现新的物理情境与已有知识的冲突所在,从而提出问题,这样能大大地激发学生的学习兴趣。如在“液体压强”一课的教学中,可向学生提出问题:你见过活的带鱼吗?为什么我们见到的带鱼都是死的?

(2)实施科学探究有利于培养学生良好的思维习惯,帮助学生掌握科学研究的方法科学探究不仅是教学的一种重要方式,也是人们进行科学研究的一种重要方法。在教学中实施科学探究,使学生通过经历与科学工作者进行科学探究时的相似过程,不仅有利于培养学生良好的思维习惯,而且有助于学生掌握科学研究的方法。

(3)实施科学探究有利于培养学生的创新精神物理教学中,有的问题需要通过教师引导学生自己设计实验来进行探究,让学生自己设计并动手进行实验,无疑能培养学生的创新意识。

(4)实施科学探究有利于培养学生的科学态度和科学作风科学探究的过程是一个严格的科学过程,要想获得一个正确的探究结果,必须尊重客观事实,避免主观臆断,这对培养学生实事求是的科学态度十分有益。 -

第5题:

在菱形的性质课例中,教师设计的探究模式为()

- A、小组面对面讨论

- B、网络共享几何画板

- C、在线讨论

- D、教师指导

正确答案:B,C -

第6题:

什么是教学课例?

正确答案: 教学案例除了教学设计和教学实录外,还有一个重要的因素,教学反思。教学设计是方案,教学实录是做法,教学反思是评价。它包括任课教师自己的反思,专家的点评,同伴的建议。 -

第7题:

以五年级上册《分数的意义》为例,请具体分析学生的学习起点、教学重点、教学难点,并制作这一课的教学设计。

正确答案:一、教学目标1.知识能力:学会用分数描述生活中的事物,理解和掌握分数的意义,进一步掌握分数的读写法,理解分子、分母的意义。

2.过程与方法:通过经历从生活中抽象出分数,观察教师提供的材料并猜想能不能平均分这些物体得到分数,动手分一分寻找分数等数学活动,在具体的生活情境中感悟“把一个物体或一些物体平均分成若干份,其中的一份或几份都可以用分数表示”这一过程,培养学生分析、概括等能力。

3.情感态度与价值观:通过合作学习使学生获得成功、兴趣、愉悦、兴奋这些丰富的情感体验,并感受到生活中处处有分数。

二、教学重点、难点

教学重点:正确理解分数的意义和单位“l”的含义。

教学难点:引导学生自主概括分数的意义。

三、教学过程

(一)情境导入

1.让学生用“米”作单位说出自己的身高,并用小数表示。

2.引导学生复习回忆分数的初步认识的知识并举例。

师:说明在生活中经常用到整数和小数,小数是分母为10,100,1000,10000……的分数的另一种书写形式,实质上是特殊的分数。什么是分数呢?今天我们继续学习分数的意义。

揭示并板书课题:分数的意义。

(以学生身边熟悉的事物引导学生用整数、小数的概念表示事物的数量,进而回忆认识过的分数,不仅使数的概念得以横向扩展,而且使学生对所学知识有一个整体的感知,并对学习新知识产生亲切感。)

(二)探索分数的意义

1.探索感悟

师:课前老师为大家准备了一些材料(学具中有一盒跳棋、一副没有大小王的扑克牌、一板发卡、一张长方形白纸、一袋圆珠笔、一板电池、一米长的绳子),同学们想一想:这分别是什么材料?这些材料能不能平均分,怎样用分数来表示?

请大家动手分一分,并用分数来表示。(学生独立活动,寻找分数)

学生小组交流,教师参与小组活动,重点发现平均分一些材料时用不同分数表示的学生。

全班交流,教师引导学生说出得到了哪些分数,是怎么得到的。

(教师从生活中精心挑选了一些实物,作为寻找分数的材料。首先引导学生观察这些材料并猜想能不能用平均分的方法得到分数,然后动手操作寻找分数。展示时重点展示平均分多个物体得到分数的操作过程,让学生感受可以把许多物体看作一个整体,把这个整体平均分成不同的份数,其中这一份或几份也可以用分数表示的过程。为抽象分数的意义做好铺垫,感悟分数就在生活之中。)

2.抽象概括

让学生说一说在寻找分数的过程中有什么新的发现。教师解释:像这样一个实物、一个计量单位(板书)和许多个物体(板书)组成的一个整体都可以用自然数“1”表示,通常我们把它叫作单位“1”(板书)。

教师启发学生观察自己写出的分数,小组交流,体会分数中的分子、分母与自己平均分的过程有什么联系。

学生通过交流汇报明确:分母表示把一个整体平均分的份数。分子表示这样的几份。

让学生举例单位“1”还能表示生活中哪些物体,引导学生联想到:一个班的学生、一个学校的学生、男生的人数等等,都可以用单位“1”表示。

学生试着用自己的话说一说什么是分数。只要学生明确是把单位“1”平均分成许多份,这样的一份可以用分数表示,这样的几份也可以用分数表示,教师就应加以肯定和鼓励。在此基础上再引导学生看书中定义,让他们自己读一读。

(学生通过自己动手找分数,在已经建立直观认识的基础上,归纳分数的意义,不强调死记硬背程式化的术语,能用自己的语言表述出来说明学生已经明白什么是分数。接着引导学生看书进一步理解分数的意义,这样符合学生的认知规律。)

(三)实践应用

出示课件:

师:看到这些分数你想到了什么?

(通过研究找到的分数,让学生结合生活实例体会学习分数的价值,教师对学生在学习过程中表现出来的学习方法、情感、态度进行合理的评价,并让学生感悟生活中处处有数学,使学生对分数产生亲切感。)

(四)小结

师:通过这节课的学习你有什么感受?

四、教学反思

通过这节课的教学,对新课标有了进一步的理解和认识。 -

第8题:

理论课教学过程中,包括组织教学、导入新课、讲解内容、总结练习、布置作业等教学环节。

正确答案:正确 -

第9题:

问答题以“液体压强”教学为例,简述科学探究在物理教学中的意义。正确答案: (1)实施科学探究有利于激发学生的学习兴趣在实施科学探究中,开始可以设置各种问题情境,引导学生发现新的物理情境与已有知识的冲突所在,从而提出问题,这样能大大地激发学生的学习兴趣。如在“液体压强”一课的教学中,可向学生提出问题:你见过活的带鱼吗?为什么我们见到的带鱼都是死的?

(2)实施科学探究有利于培养学生良好的思维习惯,帮助学生掌握科学研究的方法科学探究不仅是教学的一种重要方式,也是人们进行科学研究的一种重要方法。在教学中实施科学探究,使学生通过经历与科学工作者进行科学探究时的相似过程,不仅有利于培养学生良好的思维习惯,而且有助于学生掌握科学研究的方法。

(3)实施科学探究有利于培养学生的创新精神物理教学中,有的问题需要通过教师引导学生自己设计实验来进行探究,让学生自己设计并动手进行实验,无疑能培养学生的创新意识。

(4)实施科学探究有利于培养学生的科学态度和科学作风科学探究的过程是一个严格的科学过程,要想获得一个正确的探究结果,必须尊重客观事实,避免主观臆断,这对培养学生实事求是的科学态度十分有益。解析: 暂无解析 -

第10题:

问答题在教学中如何体现“从物理到社会”的课程理念?并以初中物理“摩擦力”一课为例说明。正确答案:解析: -

第11题:

问答题以五年级上册《分数的意义》为例,请具体分析学生的学习起点、教学重点、教学难点,并制作这一课的教学设计。正确答案: 一、教学目标1.知识能力:学会用分数描述生活中的事物,理解和掌握分数的意义,进一步掌握分数的读写法,理解分子、分母的意义。2.过程与方法:通过经历从生活中抽象出分数,观察教师提供的材料并猜想能不能平均分这些物体得到分数,动手分一分寻找分数等数学活动,在具体的生活情境中感悟“把一个物体或一些物体平均分成若干份,其中的一份或几份都可以用分数表示”这一过程,培养学生分析、概括等能力。3.情感态度与价值观:通过合作学习使学生获得成功、兴趣、愉悦、兴奋这些丰富的情感体验,并感受到生活中处处有分数。二、教学重点、难点教学重点:正确理解分数的意义和单位“l”的含义。教学难点:引导学生自主概括分数的意义。三、教学过程(一)情境导入1.让学生用“米”作单位说出自己的身高,并用小数表示。2.引导学生复习回忆分数的初步认识的知识并举例。师:说明在生活中经常用到整数和小数,小数是分母为10,100,1000,10000……的分数的另一种书写形式,实质上是特殊的分数。什么是分数呢?今天我们继续学习分数的意义。揭示并板书课题:分数的意义。(以学生身边熟悉的事物引导学生用整数、小数的概念表示事物的数量,进而回忆认识过的分数,不仅使数的概念得以横向扩展,而且使学生对所学知识有一个整体的感知,并对学习新知识产生亲切感。)(二)探索分数的意义1.探索感悟师:课前老师为大家准备了一些材料(学具中有一盒跳棋、一副没有大小王的扑克牌、一板发卡、一张长方形白纸、一袋圆珠笔、一板电池、一米长的绳子),同学们想一想:这分别是什么材料?这些材料能不能平均分,怎样用分数来表示?请大家动手分一分,并用分数来表示。(学生独立活动,寻找分数)学生小组交流,教师参与小组活动,重点发现平均分一些材料时用不同分数表示的学生。全班交流,教师引导学生说出得到了哪些分数,是怎么得到的。(教师从生活中精心挑选了一些实物,作为寻找分数的材料。首先引导学生观察这些材料并猜想能不能用平均分的方法得到分数,然后动手操作寻找分数。展示时重点展示平均分多个物体得到分数的操作过程,让学生感受可以把许多物体看作一个整体,把这个整体平均分成不同的份数,其中这一份或几份也可以用分数表示的过程。为抽象分数的意义做好铺垫,感悟分数就在生活之中。)2.抽象概括让学生说一说在寻找分数的过程中有什么新的发现。教师解释:像这样一个实物、一个计量单位(板书)和许多个物体(板书)组成的一个整体都可以用自然数“1”表示,通常我们把它叫作单位“1”(板书)。教师启发学生观察自己写出的分数,小组交流,体会分数中的分子、分母与自己平均分的过程有什么联系。学生通过交流汇报明确:分母表示把一个整体平均分的份数。分子表示这样的几份。让学生举例单位“1”还能表示生活中哪些物体,引导学生联想到:一个班的学生、一个学校的学生、男生的人数等等,都可以用单位“1”表示。学生试着用自己的话说一说什么是分数。只要学生明确是把单位“1”平均分成许多份,这样的一份可以用分数表示,这样的几份也可以用分数表示,教师就应加以肯定和鼓励。在此基础上再引导学生看书中定义,让他们自己读一读。(学生通过自己动手找分数,在已经建立直观认识的基础上,归纳分数的意义,不强调死记硬背程式化的术语,能用自己的语言表述出来说明学生已经明白什么是分数。接着引导学生看书进一步理解分数的意义,这样符合学生的认知规律。)(三)实践应用出示课件:师:看到这些分数你想到了什么?(通过研究找到的分数,让学生结合生活实例体会学习分数的价值,教师对学生在学习过程中表现出来的学习方法、情感、态度进行合理的评价,并让学生感悟生活中处处有数学,使学生对分数产生亲切感。)(四)小结师:通过这节课的学习你有什么感受?四、教学反思通过这节课的教学,对新课标有了进一步的理解和认识。解析: 暂无解析 -

第12题:

问答题以“阿基米德原理”一课为例,简述物理规律教学的基本过程。正确答案:解析: -

第13题:

在教学中如何体现“从物理到社会”的课程理念并以初中物理“摩擦力”一课为例说明。答案:解析:初中物理新课程标准指出,贴近学生生活,符合学生认知特点,激发并保持学生的学习兴趣,让学生通过学习和探索掌握物理学的基础知识与基本技能,并能将其运用于实践,为以后的学习、生活和工作打下基础。学习物理知识的最终目的是运用于社会、服务社会,同时也是适应社会。学生利用已学过的物理知识,解决简单的问题,这样既巩固了已学的知识,也体验到自身的价值,激发了学习新知识、解决新问题的强烈欲望。 生活中很多地方用到了摩擦力,例如,自行车的前轴、中轴以及后轴,还有脚踏板等处均采用滚珠轴承以减小摩擦力。为更进一步减小摩擦力,人们还经常在这些部位加润滑油。自行车多处刻有凹凸不平的花纹以增大摩擦力。如车的外胎、车把手塑料套、脚踏板套、闸把套等;还有变滚动摩擦为滑动摩擦以增大摩擦,如在刹车时,车轮不再滚动,而在地面上滑动,摩擦大大增加了,故车可迅速停止。在刹车的同时,手用力捏紧车闸,增大刹车皮对钢圈的压力以达到制止车轮滚动的目的等。 -

第14题:

你认为本节课的教学重点是什么?你的设计思路是什么?【教学设计问题】答案:解析:本节课的教学重点是让学生体会乐曲的情感,并能够根据乐曲的情感来进行歌曲的演唱。我是通过让多次反复聆听歌曲,并进行听音乐绘画活动,来感受歌曲的内容,并通过观看分小组讨论编配舞蹈动作来感受歌曲的情感,通过这几种方式来多方面了解歌曲的情绪,再让学生们跟随钢琴伴奏来进行歌唱。 -

第15题:

结合自己的教学,设计一个探究教学的课例。

正确答案: 要体现探究教学的五个环节:

①确定和阐述问题。

②形成假设。

③收集数据。

④分析数据、验证假设。

⑤得出结论。 -

第16题:

教练员在组织理论课教学时,下列选项中的()属于教练员组织教学必需的教学环节。

- A、导入新课

- B、讲解内容

- C、示范动作

- D、总结讲评

正确答案:A,B,D -

第17题:

一般组织课例分析的三个步骤是:提供课例,体会情景;组织讨论,分析材料;()

正确答案:总结评述,掌握原理 -

第18题:

课堂教学过程中,组织教学只在一堂课的开始进行。

正确答案:错误 -

第19题:

阅读《背影》的课例评析(节选),回答问题。从教学思路来看,例一为“顺向思路”,教者主要从篇首讲至篇末;例二为“逆向思路”,教者从重点段落讲起,一步步地回溯;例三为“选点突破思路”,抓住文中“动词”的使用规律和表达的情感。从教学的着眼点看,例一重在篇的理解,例二重在段的讲析,例三则重在线条的集聚,从讲授的主要内容看,例一呈“并列式”,人物分析、场景分析、情景分析.情感分析可形成几个板块;例二呈“回扣式”,教师先突出中心段,以后每讲析一个层次都回扣一次中心段:例三呈“聚焦式”,所有的内容都从不同角度指向“动词”这个中心。下列理解不正确的一项是()。

- A、三个教学设计侧重点有所不同,但各有千秋

- B、例三的教学设计旨在对句子的品析

- C、三个教学设计的教学“切口”越来越细小,讲析和品评越来越细腻

- D、例一的人物、场景、情景分析有利于情感分析

正确答案:B -

第20题:

单选题在菱形的性质课例中,教学组织的思路为()A复习—动手操作—归纳总结

B动手操作—归纳—复习

C复习—归纳—动手操作

D归纳—动手操作—复习

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第21题:

填空题一般组织课例分析的三个步骤是:提供课例,体会情景;组织讨论,分析材料;()正确答案: 总结评述,掌握原理解析: 暂无解析 -

第22题:

多选题在菱形的性质课例中,教师设计的探究模式为()A小组面对面讨论

B网络共享几何画板

C在线讨论

D教师指导

正确答案: D,B解析: 暂无解析 -

第23题:

填空题教学课例除了教学()和教学实录外,还有一个更重要的因素:教学反思。正确答案: 设计解析: 暂无解析