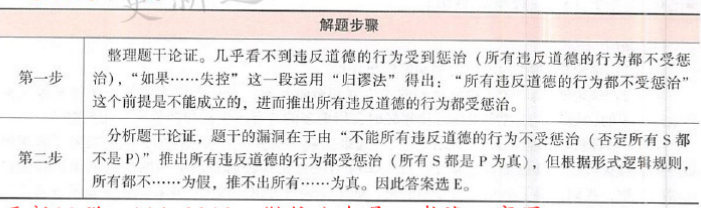

违法必究,但几乎看不到违反道德的行为受到惩罚,如果这成为一种常规,那么,民众就会失去道德约束。道德失控对社会稳定的威胁并不亚于法律失控。因此,为了维护社会的稳定,任何违反道德的行为都不能不受惩治。以下哪项是对上述论证的评价最为恰当()A、上述论证是成立的。B、上述论证有漏洞,它忽略了:有些违法行为并未受到追究。C、上述论证有漏洞,它忽略了:有违法必究,推不出缺德必究。D、上述论证有漏洞,它夸大了违反道德行为的社会危害性。E、上述论证有漏洞,它忽略了:由否定"违反道德的行为都不受惩治",推不出"违反道德的行

题目

违法必究,但几乎看不到违反道德的行为受到惩罚,如果这成为一种常规,那么,民众就会失去道德约束。道德失控对社会稳定的威胁并不亚于法律失控。因此,为了维护社会的稳定,任何违反道德的行为都不能不受惩治。以下哪项是对上述论证的评价最为恰当()

- A、上述论证是成立的。

- B、上述论证有漏洞,它忽略了:有些违法行为并未受到追究。

- C、上述论证有漏洞,它忽略了:有违法必究,推不出缺德必究。

- D、上述论证有漏洞,它夸大了违反道德行为的社会危害性。

- E、上述论证有漏洞,它忽略了:由否定"违反道德的行为都不受惩治",推不出"违反道德的行为都要受惩治"。

相似考题

更多“违法必究,但几乎看不到违反道德的行为受到惩罚,如果这成为一种常规,那么,民众就会失去道德约束。道德失控对社会稳定的威胁并不亚于法律失控。因此,为了维护社会的稳定,任何违反道德的行为都不能不受惩治。以下哪项是对上述论证的评价最为恰当()A、上述论证是成立的。B、上述论证有漏洞,它忽略了:有些违法行为并未受到追究。C、上述论证有漏洞,它忽略了:有违法必究,推不出缺德必究。D、上述论证有漏洞,它夸大了违反道德行为的社会危害性。E、上述论证有漏洞,它忽略了:由否定"违反道德的行为都不受惩治",推不出"违反道德的行”相关问题

-

第1题:

以下关于道德与法律的联系的说法错误的是( )。

A.道德和法律都是行为规范,二者在根本目的上具有一致性

B.有些行为既是违反法律的又是违反道德的,而有些行为不违反法律但违反道德

C.法律在调整范围上对道德具有补充作用;道德在约束力上对法律具有补充作用

D.法律对传播道德具有促进作用

答案:C

解析:本题考查道德与法律的联系。

-

第2题:

违法必究,但几乎看不到违反道德的行为受到惩罚,如果这成为一种常规,那么,民众就会失去道德约束。道德失控对社会稳定的威胁并不亚于法律失控。因此,为了维护社会的稳定,任何违反道德的行为都不能不受惩治。

以下哪项对上述论证的评价最为恰当?( )

A.上述论证是成立的

B.述论证有漏洞,它忽略了:有些违法行为并未受到追究

C.上述论证有漏洞,它夸大了违反道德行为的社会危害性

D.上述论证有漏洞,它忽略了:由否定“违反道德的行为都不受惩治”,推不出“违反道德的行为都要受惩治”

正确答案:D

D[解析]题干将违反道德与违反法律相提并论。题干的结论是,“任何违反道德的行为都不能不受惩治”,也即“任何违反道德的行为都要受惩治”。但是,否定“违反道德的行为都不受惩治”,得不出“违反道德的行为都要受惩治”。故正确答案是D。 -

第3题:

以下关于道德与法律的联系的说法错误的是( )。A.目的一致。道德和法律都是行为规范,都是重要的社会调控手段。因此,二者在根本目的上具有一致性

B.内容相同。有些行为既是违反法律的又是违反道德的,而有些行为不违反法律但违反道德,还有些行为违反法律但并不违反道德

C.功能互补。道德在调整范围上对法律具有补充作用。法律在约束力上对道德具有补充作用

D.相互促进。法律对传播道德具有促进作用答案:B解析:道德与法律的联系有:

①目的一致。道德和法律都是行为规范,都是重要的社会调控手段。因此,二者在根本目的上具有一致性。

②内容交叉。道德一般可分为两类,一类是维护社会秩序所要求的最低限度的道德;一类是有助于提高人的精神素质、增进人与人之间和谐关系的较高要求的道德。

③功能互补。道德在调整范围上对法律具有补充作用。有些行为不宜由法律调整或者本应由法律调整但因立法滞后而尚“无法可依”的,道德调整就起了补充作用。

④相互促进。法律对传播道德具有促进作用。

【考点】基金销售机构人员行为规范 -

第4题:

学生上完体育课后回到教室,有 15 人喝了饮水机里的纯净水,其中 5 人很快产生了腹泻。饮水机里的纯净水马上被送去检验,检验的结果不能肯定其中有造成腹泻的有害物质。因此,喝了饮水机里的纯净水不是造成腹泻的原因。如果上述检验结果是正确的,则以下哪项对上述论证的评价最为恰当?

A. 题干的论证有漏洞,因为它没有考虑到另一个事实:哪些没有喝了饮水机里的纯净水的人没有造成腹泻。

B. 题干的论证有漏洞,因为它把缺少证据证明某种情况存在,当作有充分证据证明某种情况不存在。

C. 题干的论证有漏洞,因为它没有利用一个有力的论据:为什么有更多人喝了饮水机里的纯净水没有造成腹泻。

D. 题干的论证有漏洞,因为它没有指出造成腹泻的真正原因答案:B解析:解题指导: B项的评价最为合理,故答案为B。 -

第5题:

教师伦理学不是道德说教和伦理教条,而是一门科学,这主要是因为A. 它描述了教师职业道德

B. 它制定了教师的行为准则;

C. 它对教师的职业道德和行为准则进行理性分析和论证

D. 它经过了历史的继承与发展答案:C解析: -

第6题:

违法行为与违反道德的行为的关系是( )。

A.违法行为同时是违反道德的行为

B.许多违反法律的行为特别是犯罪行为,同时是违反道德的行为

C.并非所有的违法行为都是违反道德的行为

D.违反道德的行为并不一定构成违法行为答案:B,C,D解析:解析:违法行为与违反道德的行为存在交叉关系。一般来说,违法行为是受道德谴责的行为,因而也是违反道德的行为,但是由于法律具有统一性、普遍性,某些特定道德又具有范围有限性、传统性,故有些法律规定的违法行为很可能不违反特定道德。反之,由于道德调整的范围大于法律调整的范围,因而有些违反道德的行为不一定违反法律。 -

第7题:

个人在社会生活中违反道德的行为不一定是违法行为,但违反法律的行为则必定是违反道德的行为。

正确答案:错误 -

第8题:

下列关于违法行为与违反道德的行为、法律上无效行为的区别的论述,正确的选项有哪些?()

- A、违法行为也是违反道德的行为,因为两者都是调整人们行为的社会规范

- B、违反道德的行为并不都是违法行为

- C、违法行为属于法律上无效行为

- D、法律上无效的行为都是违法行为

正确答案:B,C -

第9题:

在论证过程中,如果违反”论题必须保持同一”的规则,就会犯()逻辑错误。

- A、论题含混

- B、转移论题

- C、循环论证

- D、推不出

- E、偷换论题

正确答案:B,E -

第10题:

判断题个人在社会生活中违反道德的行为不一定是违法行为,但违反法律的行为则必定是违反道德的行为。A对

B错

正确答案: 对解析: 前半句的表述是正确的,后半句的表述是错误的,法律是最低限度的道德,但是程序违法时,不一定违反道德。再如,一般的正当防卫行为是犯罪的排除事由,如果防卫过当造成不法侵害人的死亡,就是违反法律的行为,但是却不违反道德。故本题表述错误。 -

第11题:

单选题有些行为属于既违反道德又违反法律,有些行为虽然违反道德但是并不违反法律,也有些行为虽然违反法律但是不违反道德,这主要说明了( )。[2017年9月真题]A道德和法律的内容结构上是不同的

B道德和法律表现形式不同,但可以互相促进

C道德和法律的调整范围是不同的,二者在调整范围上有交叉关系

D道德和法律的调整手段是不同的

正确答案: B解析:

一般认为,道德调整的范围比法律调整的范围更为广泛,法律调整的对象侧重于人们的外在行为和结果的合法化,具有较强的客观性,人们的思想和动机不是法律调整的对象;而道德不仅要调整人们的外在行为和结果,还要调整人们内在的精神世界和心理动机。A项,内容结构不同是指法律以权利义务为内容,要求权利义务对等;而道德一般只以义务为内容,并不要求有对等的权利;B项,表现形式不同是指法律是由国家制定或认可的一种行为规范,通常以文字作为载体;而道德是社会认可和人们普遍接受的行为规范,既可以是成文的,也可以是不成文的;D项,调整手段不同是指法律主要依靠国家强制力保证实施,而道德主要依靠社会舆论、传统习俗和内心信念等力量来实现其约束力。 -

第12题:

单选题道德与法律有下列( )联系。Ⅰ.绝大多数的法律规范都是以道德作为价值基础Ⅱ.有些行为不违反法律但违反道德,还有些行为违反法律但并不违反道德Ⅲ.道德在调整范围上对法律具有补充作用,法律在约束力上对道德具有补充作用Ⅳ.法律对传播道德具有促进作用,道德对法律的实施也具有促进作用AⅠ

BⅠ、Ⅱ

CⅠ、Ⅱ、Ⅲ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案: A解析: -

第13题:

临近本科毕业,李明所有已修课程的成绩均是优秀。按照学校规定,如果最后一学期他的课程成绩也是优秀,就一定可以免试就读研究生。李明最后一学期有一门功课成绩未获得优秀,因此他不能免试就读研究生了。 以下哪项对上述论证的评价是最为恰当?( )

A.上述论证有漏洞,因为它忽视了:课程成绩只是衡量学生素质的一个方面

B.上述论证有漏洞,因为它忽视了:所陈述的规定有漏洞,会导致理解的歧义

C.上述论证有漏洞,因为它把题干所陈述的规定错误地理解为:只要所有学期课程成绩均是优秀,就一定可以免试就读研究生

D.上述论证有漏洞,因为它把题干所陈述的规定错误地理解为:只有所有学期课程成绩均是优秀,才可以免试就读研究生

正确答案:D“如果最后一学期他的课程成绩也是优秀,就一定可以免试就读研究生”是一个充分条件的假言命题,否定前件不能否定后件,所以题干的推理是错误的。当题干规定为必要条件的假言命题,即“只有所有学期课程成绩均是优秀,才可以免试就读研究生”时,否定前件可以否定后件,则推理正确。因此D项正确。A、B两项显然错误,C项对规定的理解与题干中的规定是一致的,因此也错误。

-

第14题:

在下面关于社会主义道德与法律的一致性的表述中,正确的有( )。

A.遵守法律是一项基本的道德要求

B.违反法律的行为也是违反最低层次道德要求的行为

C.违反道德的行为也是违反法律的行为

D.两者具有共同的经济、政治、思想基础

正确答案:ABD

解析:选项A和选项B明显能够成立。违反道德的行为与违反法律的行为没有包含关系,有相互不一致的领域,故C项错误;法律和道德作为上层建筑有着共同的经济、政治、思想基础,故D选项正确。 -

第15题:

以下关于道德与法律的联系的说法错误的是( )。A、目的一致。道德和法律都是行为规范,都是重要的社会调控手段。因此,二者在根本目的上具有一致性

B、内容相同。有些行为既是违反法律的又是违反道德的,而有些行为不违反法律但违反道德,还有些行为违反法律但并不违反道德

C、功能互补。道德在调整范围上对法律具有补充作用。法律在约束力上对道德具有补充作用

D、相互促进。法律对传播道德具有促进作用答案:B解析:道德与法律的联系有:

①目的一致。道德和法律都是行为规范,都是重要的社会调控手段。因此,二者在根本目的上具有一致性。

②内容交叉。道德一般可分为两类,一类是维护社会秩序所要求的最低限度的道德;一类是有助于提高人的精神素质、增进人与人之间和谐关系的较高要求的道德。

③功能互补。道德在调整范围上对法律具有补充作用。有些行为不宜由法律调整或者本应由法律调整但因立法滞后而尚“无法可依”的,道德调整就起了补充作用。

④相互促进。法律对传播道德具有促进作用。 -

第16题:

违法必究,但几乎看不到违反道德的行为受到惩治,如果这成为一种常规,那么,民众就会失去道德约束。道德失控对社会稳定的威胁并不亚于法律的失控。因此,为了维护社会的稳定,任何违反道德的行为都不能不受到惩治。以下哪项对上述论证的评价最为恰当?A.上述论证是成立的。

B.上述论证有漏洞,它忽略了:有些违法行为并未受到追究。

C.上逑论证有漏洞,它忽略了:由违法必究,推不出缺德必究。

D.上述论证有漏洞,它夸大了违反道德行为的社会危害性。

E.上述论证有漏洞,它忽略了:由否定“违反道德的行为都不受惩治”,推不出“违反道德行为都受惩治”。答案:E解析:

-

第17题:

违法必究,但几乎看不到违反道德的行为受到惩治,如果这成为一种常规,那么,民众就会失去道德约束,道德失控对社会稳定的威胁并不亚于法律失控,因此,为了维护社会的稳定,任何违反道德的行为都不能不受惩治。以下哪项是对上述论证的评价最为恰当?A.上述论证成立的。

B.上述论证有漏洞,它忽略了:有些违法行为并未受到追究。

C.上述论证有漏洞,它忽略了:由违法必究,推不出缺德必究。

D.上述论证有漏洞,它夸大了违反道德行为的社会危害性。

E.上述论证有漏洞,它忽略了:由否定“违反道德的行为都不受惩治”。推不出“违反道德的行为都要受惩治”。答案:E解析:本题属于论证评价题。论点:社会稳定→违反道德的行为都要受惩罚;论据:(1)违反道德都不受惩罚→道德失控,(2)道德失控→社会不稳定。由(1)和(2)递推可得,违反道德都不受惩罚→社会不稳定,根据逆否等价可得,社会稳定→并非违反道德的行为都不受惩罚,否定“违反道德的行为都不受惩罚”,得到的是“有的违反道德的行为要受惩罚”而论点得到的是“违反道德的行为都要受惩罚”,E选项指出了这一漏洞。 -

第18题:

所有的灰狼都是狼。这一断定显然是真的。因此,所有的疑似SARS病例都是SARS病例,这一断定也是真的。以下哪项最为恰当地指出了题干论证的漏洞()

- A、题干的论证忽略了:一个命题是真的,不等于具有该命题形式的任一命题都是真的。

- B、题干的论证忽略了:灰狼与狼的关系,不同于疑似SARS病例和SARS病例的关系。

- C、题干的论证忽略了:在疑似SARS病例中,大部分不是SARS病例。

- D、题干的论证忽略了:许多狼不是灰色的。

- E、题干的论证忽略了:此种论证方式会得出其他许多明显违反事实的结论。

正确答案:B -

第19题:

以下哪几个方面说明感激是一种道德情绪体验()。

- A、感激让我们知道自己对别人实施了亲社会行为

- B、它激发我们做出亲社会行为,抑制反社会行为

- C、它将增强那些我们所感激的人的道德行为

- D、对我们的健康有好处

正确答案:A,B,C -

第20题:

教师伦理学不是道德说教和伦理教条,而是一门科学,这主要是因为()

- A、它描述了教师职业道德

- B、它制定了教师的行为准则

- C、它对教师的职业道德和行为准则进行理性分析和论证

- D、它经过了历史的继承与发展

正确答案:C -

第21题:

在论证过程中,如果违反”论据的真实性不应依赖论题的真实性来论证”的规则,就会犯()的逻辑错误。

- A、虚假论据

- B、预期理由

- C、循环论证

- D、推不出

正确答案:C -

第22题:

多选题下列关于违法行为与违反道德的行为、法律上无效行为的区别的论述,正确的选项有哪些?()A违法行为也是违反道德的行为,因为两者都是调整人们行为的社会规范

B违反道德的行为并不都是违法行为

C违法行为属于法律上无效行为

D法律上无效的行为都是违法行为

正确答案: A,D解析: 暂无解析 -

第23题:

单选题有些行为属于违反了道德但没有违反法律,有些行为既违反了道德又违反了法律,有些行为违反了法律却不违反道德,这说明了()。A道德和法律的调整范围不同,二者在调整范围上有交叉关系

B道德和法律的调整手段不同的

C道德和法律重点形式不可,但可以相互促进

D道德和法律在内容结构上是不同的

正确答案: B解析: