某拟建项目SO2对附近的环境保护目标(二类区)预测小时贡献值为0.10mg/m3,现状监测值为0.35mg/m3,被取代污染源计算值为0.05mg/m3,则建成后保护目标的小时浓度值和达标情况是()。A:0.50mg/m3,达标B:0.50mg/m3,不达标C:0.40mg/m3,达标D:0.40mg/m3,不达标

题目

B:0.50mg/m3,不达标

C:0.40mg/m3,达标

D:0.40mg/m3,不达标

相似考题

更多“某拟建项目SO2对附近的环境保护目标(二类区)预测小时贡献值为0.10mg/m3,现状监测值为0.35mg/m3,被取代污染源计算值为0.05mg/m3,则建成后保护目标的小时浓度值和达标情况是()。”相关问题

-

第1题:

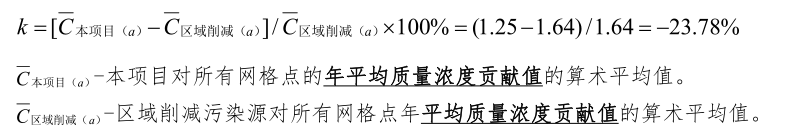

(2019年)某水泥厂项目对所有网格点pm 2.5年均浓度贡献值为1.25ug/m3,日均浓度为2.54ug/m 3,区域削减源对所有网格点pm 2.5年均浓度贡献值为1.64ug/m3,日均浓度为3.42ug/m 3,则该项目预测范围内年平均浓度质量变化率K值为( )。A.-23.8%

B.-25.7%

C.-50.8%

D.-52.0%答案:A解析:《环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018)》8.8.4,实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率 k:

-

第2题:

某项目大气环境影响评价区PM10最大日均浓度预测值为0.05mg/m3,日均浓度现状监测值范围为0.08~0.12mg/m3,日均浓度现状监测平均值为0.10mg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》,评价区PM10最大点的最终环境影响日均浓度值是( )mg/m3。A.0.05

B.0.13

C.0.15

D.0.17答案:C解析:在大气环境影响预测分析与评价中,对环境空气敏感区的环境影响分析,应考虑其预测值和同点位处的现状背景值的最大值的叠加影响;对最大地面质量浓度点的环境影响分析可考虑预测值和所有现状背景值的平均值的叠加影响,即0.05+0.10=0.15mg/m3。 -

第3题:

某建设项目拟新建 2 条生产线,淘汰现有 1 条已停产生产线,其大气环境影响评价工作等级为二级,进行了现状监测,评价范围内有同类在建项目,并制定有评价区域污染削减方案,根据《建设项目环境影响评价技术导则大气环境》,该项目建成后最终的环境影响预测结果可表达为( )。A、新建生产线污染源预测值+现状监测值

B、新建生产线污染源预测值-淘汰生产线计算值+现状监测值

C、新建生产线污染源预测值+同类在建项目污染源计算值-区域污染削减方案计算值+现状监测值

D、新建生产线污染源预测值-淘汰生产线计算值+同类在建项目污染源计算值-区域污染削减方案计算值+现状监测值答案:D解析: -

第4题:

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》,大气环境影响预测分析与评价时,需叠加现状背景值,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,下列公式正确的是()。A:新增污染源预测值+现状监测值-削减污染源计算值(如果有)+被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

B:新增污染源预测值+现状监测值+削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

C:新增污染源预测值+现状监测值=项目建成后最终的环境影响

D:新增污染源预测值+现状监测值一削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响答案:D解析:叠加现状背景值,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,即:新增污染源预测值+现状监测值-削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响。 -

第5题:

某建设项目大气环境影响评价工作等级为二级,6个监测点位的现状监测日平均浓度最大值、平均值、最小值分别是0.30mg/m3、0.20mg/m3、0.10mg/m3,预测范围内的日平均浓度最大预测值是0.15mg/m30依据《环境影响评价技术导则—大气环境》,最大地面质量浓度点的环境影响分析应采用的最终质量浓度是()。A:0.15mg/m3

B:0.25mg/m3

C:0.35mg/m3

D:0.45mg/m3答案:C解析:对最大地面质量浓度点的环境影响分析可考虑预测值和所有现状背景值的平均值的叠加影响,即0.15+0.20=0.35(mg/m3)。 -

第6题:

某拟建项,目SO2对附近的环境保护目标(二类区)预测小时贡献值为0.10mg/m3,现状监测值为0.35mg/m3,被取代污染源计算值为0.05mg/m3,则建成后保护目标的小时浓度值和达标情况是()。A:0.50mg/m3,达标

B:0.50mg/m3,不达标

C:0.40mg/m3,达标

D:0.40mg/m3,不达标答案:C解析:建成后的小时浓度值=0.10+0.35-0.05=0.40mg/m3,二类区执行二级标准,SO2小时浓度二级标准为0.50mg/m3,达标。 -

第7题:

大气环境影响预测分析与评价时,需叠加现状背景值,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,下列公式正确的是()。

- A、新增污染源预测值+现状监测值-削减污染源计算值(如果有)+被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

- B、新增污染源预测值+现状监测值-削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

- C、新增污染源预测值+现状监测值=项目建成后最终的环境影响

- D、新增污染源预测值+现状监测值+削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

正确答案:B -

第8题:

某技改项目NO2对附近的环境保护目标(二类区)预测小时贡献值为0.05mg/m3,现状监测值为0.10mg/m3,削减污染源计算值为0.05mg/m3,在环境保护目标附近另有一拟新建项目,据环评报告该项目预测小时贡献值为0.10mg/m3,则技改完成和新建项目完成后保护目标的小时浓度值和达标情况是()。

- A、0.25mg/m3,不达标

- B、0.10mg/m3,达标

- C、0.20mg/m3,不达标

- D、0.20mg/m3,达标

正确答案:D -

第9题:

单选题根据《环境影响评价技术导则-大气环境》,天气环境影响预测分析与评价时,需叠加现状背景值,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,下列公式正确的是( )A新增污染源预测值+现状检测值-消减污染源计算值(如果有)+被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

B新增污染源预测值+现状监测值+削削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值 (如果有)-项目建成后最终的环境影响

C新增污染源预测值+现状监测值=项目建成后最终的环境影响

D新增污染源预测值+现状监测值-削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

正确答案: C解析: -

第10题:

单选题大气环境影响预测分析与评价时,对于不达标区项目需叠加达标规划中达标年的目标浓度,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,下列公式正确的是( )。A新增污染源预测值+达标年目标浓度+其他在建、拟建污染源计算值一区域消减污染源计算值(如有)=项目建成后最终环境影响

B新增污染源预测值一达标年目标浓度+其他在建、拟建污染源计算值一区域消减污染源计算值(如有)=项目建成后最终环境影响

C新增污染源预测值+达标年目标浓度一其他在建、拟建污染源计算值一区域消减污染源计算值(如有)=项目建成后最终环境影响

D新增污染源预测值+达标年目标浓度+其他在建、拟建污染源计算值+区域消减污染源计算值(如有)=项目建成后最终环境影响

正确答案: B解析: -

第11题:

单选题环境质量预测与评价基本步骤正确的顺序是()。 ①分析各类污染源在网格点上的日均浓度场和年均浓度场; ②分析各类污染源对关心点或敏感区的小时浓度、日均浓度和年均浓度; ③分析新增污染源最大落地浓度出现的位置和发生的概率,环境卜是否可以接受; ④和现状监测值进行叠加分析,即新增污染源预测值+现状监测值一削减污染源计算值一被取代污染源计算值一项目建成后最终的环境影响; ⑤对解决方案进行进一步预测和评价,给出最终的推荐方案和建设项目或规划项目可行性等结论; ⑥对项目建成后最终的环境影响进行评价,比较各种排放方案的优劣,并对存在的问题提出解决方案。A①②③④⑤⑥

B③②①④⑥⑤

C①④②⑤③⑥

D③②①④⑤⑥

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题大气环境影响预测分析与评价时,需叠加现状背景值,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,下列关于其公式表示正确的是( )。A新增污染源预测值十现状监测值一削减污染源计算值(如果有)一被取代污染源计算值(如果有)一项目建成后最终的环境影响

B新增污染源一现状监测值=项目建成后最终的环境影响

C新增污染源十现状监测值=项目建成后最终的环境影响

D新增污染预测值十现状监测值十削减污染物计算值(如果有)一被取代污染源计算值(如果有)一项目建成后最终的环境影响

正确答案: A解析: -

第13题:

大气环境影响预测分析与评价时,需叠加现状背景值,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,下列公式正确的是( )。

A. 新增污染源预测值+现状监测值一削减污染源计算值(如果有) +被取代污染源计算值(如果有) =项目建成后最终的环境影响

B. 新增污染源预测值+现状监测值一削减污染源计算值(如果有)一被取代污染源计算值(如果有) =项目建成后最终的环境影响

C. 新增污染源预测值十现状监测值=项目建成后最终的环境影响

D. 新增污染源预测值十现状监测值+削减污染源计算值(如果有)一被取代污染源计算值(如果有) =项目建成后最终的环境影响答案:B解析:若评价范围内还有其他在建项目、己批复环境影响评价文件的拟建项目,也应考虑其建成后对评价范围的共同影响。 -

第14题:

大气环境影响预测分析与评价时,对于不达标区项目需叠加达标规划中达标浓度,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,下列公式正确的是()。A.新增污染源贡献值+达标年目标浓度+其他在建、拟建污染源贡献值-区域消减污染源贡献值(如有)=项目建成后最终环境影响

B.新增污染源贡献值-达标年目标浓度+其他在建、拟建污染源贡献值-区域、消减污染源贡献值(如有)=项目建成后最终环境影响

C.新增污染源预测值+达标年目标浓度-其他在建、拟建污染源贡献值-区域消减污染源贡献值(如有)=项目建成后最终环境影响

D.新增污染源预测值+达标年目标浓度+其他在建、拟建污染源贡献值+区域消减污染源贡献值(如有)=项目建成后最终环境影响答案:A解析: -

第15题:

某项目大气环境影响评价区PM10最大日均浓度预测值为0.05mg/m3、日均浓度现状监测值范围为0.08~0.12mg/m3、日均浓度现状监测平均值为0.10mg/m30根据《环境影响评价技术导则一大气环境》,评价区PM10最大点的最终环境影响日均浓度值是()。A:0.05mg/m3

B:0.13mg/m3

C:0.15mg/m3

D:0.17mg/m3答案:C解析:对最大地面质量浓度点的环境影响分析可考虑预测值和所有现状背景值的平均值的叠加影响,即0.05+0.10=0.15mg,/m3。 -

第16题:

ρ本项目()为本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算数平均值,ug/m3;(ρ区域消减()为区域消减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算数平均值ug/m3。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018),当无法获得不达标区规划达标年的区域污染源清单或预测浓度时,可按()公式计算实施区域消减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率kA.k=[(ρ区域消减(a)-(ρ本项目(a)]/(ρ区域消减(a)*100%

B.k=[(ρ区域消减(a)-(ρ本项目(a)]/(ρ本项目(a)*100%

C.k=[(ρ本项目(a)-(ρ区域消减(a)]/(ρ区域消减(a)*100%

D.k=[(ρ本项目(a)-(ρ区域消减(a)]/(ρ本项目(a)*100%答案:C解析: -

第17题:

热电厂“上大压小”项目

【素材】

某热电厂位于西北地区。现有2*25 MW背压供热机组,SO2排放量1235.6 t/a。本期“上大压小”关停现有机组,新建2*330 MW抽凝发电供热机组,配套2*1065t/h煤粉炉,年运行5 500 h。建成后将替代区域1 47台采暖小锅炉,减少SO2排放2 638.4 t/a。新建工程1台锅炉燃煤量142.96t/h,煤中含硫0.64%,煤中硫分85%转换为SO20新建采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫装置,脱硫效率95%,SO2排放浓度70 mg/m3(基准氧含量为6%);采用低氮燃烧器,控制锅炉出口NO2浓度不高于400 mg/m3(基准氧含量为6%),并采用SCR烟气脱硝装置,脱硝效率不低于80%0基准氧含量为6%时,1台锅炉的烟囱入口标态湿烟气量377.36 m3/S,标态干烟气量329.28m3/S 。新建项目设置1根直径7.5 m、高210 m的烟囱,烟囱基座海拔标高5 63 m 。烟囱5 km半径范围内地形高程最小值529 m,最大值819 m。在烟囱下风向50 km范围、简单地形、全气象组合的情况下,经过估算模式计算,本期工程SO2最大小时地面浓度为0.036 5 mg/m3,出现距离为下风向1 112 m,占标率7.3%;N02最大小时地面浓度为0.052 2 mg/m3,占标率10%的距离分别为11 520 m和26 550 m。厂址附近冬季主导风向为西北风。本期工程环境空气质量现状监测布设5个点,分别为厂址、厂址西北侧4.2 km处的A村、厂址西南侧2.5 km的风景名胜区、厂址东南侧2.8 km处的B村、厂址东侧3.2 km处的C村,共监测5天。厂址西南侧2.5km处的风景名胜区为国家级,环境空气质量现状监测时在此布点,SO2小时浓度0.021~0.047 mg/m3,平均值为0.038 mg/m3 。经AERMOD模式逐时气象预测,1台机运行时对此风景名胜区的SO2最大小时浓度贡献值为0.01 7 mg/m3,2台机运行时对此风景名胜区的SO2最大小时浓度贡献值为0.019 mg/m3 .替代锅炉的SO2最大小时浓度削减值为0.018 mg/m3。说明:SO2一、二、三级小时标准分别为0.15 mg/m3,0.5 mg/m3,0.7 mg/m3;NO2一、二、三级小时标准分别为0.12 mg/m3,0.24 mg/m3,0.24 mg/m3。

【问题】

1.确定本工程大气评价等级和范围。

2.计算本工程建成后全厂SO2排放总量和区域SO2排放增减量。

3.分析环境空气质量现状监测的合理性。

4.计算分析新建工程2台机运行时风景名胜区处SO2的小时浓度预测结果。

5.请说明进行此工程环境影响报告书的编制工作,需要收集的气象资料。说明调查地面气象观测站的原则和地面气象观测资料的常规调查项目。

答案:解析:1.答:根据估算模式,SO2最大小时地面浓度0.036 5 mg/m3,占标率7.3%。NO2最大小时地面浓度0.052 2 mg/m3,占标率21.75%, NO2占标率大于10%、小于80%。NO2的D10%最远距离为26 550 m。根据《导则》要求,当D10%最远距离超过25 km时,确定评价范围为半径25 km的圆形区域或边长50 km的矩形区域。综合判定评价等级为二级。

2.答:(1)本期工程1台炉SO2排放量=37 7.36*3 600*5 500* 70*10-9= 523.02 t/a,即2台炉1 046.0 t/a。(2)本期工程“上大压小”关停现有机组,减少SO2排放量1 235.6 t/a。建成后将替代区域1 47台采暖小锅炉,减少SO2排放2 638.4 t/a。故本工程建成后区域SO2排放增减量=1 046.0-1 235.6-2 638.4=-2 828 t/a。

3.答:(1)环境空气质量现状监测布点不合理。根据导则要求,二级评价至少应布设6个现状监测点。分析得知,至少应在厂址东北侧适当距离增设一个监测点。(2)环境空气质量现状监测为5天,时间不满足要求。根据导则要求,每期监测时间,至少应取得有季节代表性的7天有效数据。

4.答:小时浓度为0.019+0.04 7-0.018.=0.048 mg/m3。根据《环境空气质量标准》( GB 3095-1996),国家级风景名胜区为环境空气质量一类功能区,执行一级标准,标准值为0.15 mg/m3,所以小时浓度预测结果小于一级标准值,满足标准要求。

5.答:需要收集的气象资料:(1)调查评价范围20年以上的主要气候统计资料。包括年平均风速和风向玫瑰图,最大风速与月平均风速,年平均气温,极端气温与月平均气温,年平均相对湿度,年均降水量,降水量极值,日照等。(2)地面气象观测资料。调查距离项目最近的地面气象观测站,近3年内的至少连续一年的常规地面气象观测资料。如果地面气象观测站与项目的距离超过50 km,并且地面站与评价范围的地理特征不一致,还需要进行补充地面气象观测。(3)常规高空气象探测资料。调查距离项目最近的常规高空气象探测站,近3年内的至少连续一年的常规高空气象探测资料。如果高空气象探测站与项目的距离超过50 km,高空气象资料可采用中尺度气象模式模拟的50 km内的格点气象资料。调查地面气象观测站遵循“先基准站、次基本站、后一般站”的原则。观测资料的常规调查项目为:时间(年、月、日、时)、风向(以角度或按1 6个方位表示)、风速、干球温度、低云量、总云量。

1.《环境影响评价案例分析》考试大纲中“四、环境影响识别、预测与评价(4)确定评价工作等级、评价范围及各环境要素的环境保护要求”。(1)D10%有可能存在多个数值,易让考生不解,具有混淆性。(2)题中提到估算范围为“烟囱下风向5 0 km”,对比常规取值25 km具有错误的诱导性。

2.《环境影响评价案例分析》考试大纲中“二、项目分析(1)分析建设项目生产工艺过程的产污环节、主要污染物、资源和能源消耗等,给出污染源强,生态影响为主的项目还应根据工程特点分析施工期和运营期生态影响的因素和途径;(3)分析计算改扩建工程污染物排放量变化情况”。(1)题干中有燃煤量、硫分、转化率、运行小时数等相关数值,考生若以此思路计算,很容易计算得出1台炉SO2排放量为下述数值:2*142.96*0.64%*(1-90%)*85%*5 500= 855.5 t/a。但根据

式中:

——SO2排放量,t/h;Bg——锅炉额定负荷时的燃煤量,t/h;

——SO2排放量,t/h;Bg——锅炉额定负荷时的燃煤量,t/h; ——脱硫效率,%;S——燃煤的应用基硫分,%;KY——燃煤中的含硫量燃烧后氧化成SO2的份额,%;2——SO2分子量与硫分子量的比值(64/32);q4——锅炉机械未完全燃烧的热损失,%;q4题干中并未提供。(2)标态干烟气量和湿烟气量有混淆性。(3)在烟囱入口烟气量对应的过剩空气系数和污染物排放浓度对应的过剩空气系数不一致的情况下,应进行过剩空气系数折算。这与现行《火电厂大气污染物排放标准》( GB 13223-2003)要求相符。(4)空气过剩系数可以这么理解:根据质量守恒的原理,过量空气系数越大,理论上污染物浓度越低。污染物产生的速率是一定的,空气鼓入越多,显然浓度越低。公式可以理解为:折算排放浓度*国家规定的过量空气系数=实测浓度*实测过量空气系数,变形为:折算排放浓度=实测浓度*(实测过量空气系数/国家规定的过量空气系数)。

——脱硫效率,%;S——燃煤的应用基硫分,%;KY——燃煤中的含硫量燃烧后氧化成SO2的份额,%;2——SO2分子量与硫分子量的比值(64/32);q4——锅炉机械未完全燃烧的热损失,%;q4题干中并未提供。(2)标态干烟气量和湿烟气量有混淆性。(3)在烟囱入口烟气量对应的过剩空气系数和污染物排放浓度对应的过剩空气系数不一致的情况下,应进行过剩空气系数折算。这与现行《火电厂大气污染物排放标准》( GB 13223-2003)要求相符。(4)空气过剩系数可以这么理解:根据质量守恒的原理,过量空气系数越大,理论上污染物浓度越低。污染物产生的速率是一定的,空气鼓入越多,显然浓度越低。公式可以理解为:折算排放浓度*国家规定的过量空气系数=实测浓度*实测过量空气系数,变形为:折算排放浓度=实测浓度*(实测过量空气系数/国家规定的过量空气系数)。3.《环境影响评价案例分析》考试大纲中“三、环境现状调查与评价(2)制定环境现状调查与监测方案”。(1)根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)要求,二级评价项目应以监测期间所处季节的主导风向为轴向,取上风向为0°,至少在约0°,90 °,1 80 °,270 °方向上各设置1个监测点,主导风向下风向应加密布点。(2)根据新导则要求,每期监测时间,至少应取得有季节代表性的7天有效数据。此处与93版导则有所不同,易混淆。

4.《环境影响评价案例分析》考试大纲中“四、环境影响识别、预测与评价(8)预测和评价环境影响(含非正常工况)”。(1)根据《导则》要求,对环境空气敏感区的环境影响分析,应考虑其预测值和同点位处的现状背景值的最大值的叠加影响;对最大地面浓度点的环境影响分析可考虑预测值和所有现状背景值的平均值的叠加影响。对不同预测点叠加现状背景值的最大值还是平均值容易混淆。(2)1台机运行时对此风景名胜区的SO2最大小时浓度贡献值为0.01 7 mg/m3,2台机运行时SO2最大小时浓度贡献值为0.019 mg/m3。1台机和2台机浓度贡献值的数值差别易让考生不解,产生此差异的主要原因是1台机和2台机的烟气量不同。容易造成2台机浓度贡献值2*0.017=0.034 mg/m3的错误结果。(3)考生易忘记替代锅炉的SO2最大小时浓度削减值。题干“本工程2台机运行时”即意味着替代锅炉已关停。(4)注意国家级风景名胜区为环境空气质量一类功能区,执行一级标准。还应注意Pmax计算时采用二级标准,并不因环境敏感点执行标准级别的变化而改变。5.请说明进行此工程环境影响报告书的编制工作,需要收集的气象资料。说明调查地面气象观测站的原则和地面气象观测资料的常规调查项目。《环境影响评价案例分析》考试大纲中“四、环境影响识别、预测与评价(7)选择、运用预测模式与评价方法”。(1)应注意环境影响报告书的编制工作不仅仅包括大气预测部分。不应遗漏主要气候统计资料。(2)93版大气导则对地面气象观测站选择未有明确要求,观测资料的常规调查项目易遗漏时间和温度。考试中应按照最新的2008版大气导则作答。

-

第18题:

某拟建项目,经预测对附近的环境空气敏感区的SO2的贡献值是0.1mg/m3,最大地面浓度点的贡献值是0.2mg/m3。该环境空气敏感区的SO2现状监测值的平均值为0.2mg/m3,最大值为0.25mg/m3,最小值为0.18mg/m3,则该项目建成后,环境空气敏感区和最大地面浓度点的SO2质量浓度分别是()。

- A、0.30mh/m3,0.40mg/m3

- B、0.35mg/m3,0.45mg/m3

- C、0.35mg/m3,0.40mg/m3

- D、0.28mg/m3,0.38mg/m3

正确答案:C -

第19题:

大气环境影响预测分析与评价时,需叠加现状背景值,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,下列关于其公式表示正确的是()。

- A、新增污染源预测值+现状监测值-削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

- B、新增污染源-现状监测值=项目建成后最终的环境影响

- C、新增污染源+现状监测值=项目建成后最终的环境影响

- D、新增污染预测值+现状监测值+削减污染物计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

正确答案:A -

第20题:

单选题某拟建项目,经预测对附近的环境空气敏感区的SO2的贡献值是0.1mg/m3,最大地面浓度点的贡献值是0.2mg/m3。该环境空气敏感区的SO2现状监测值的平均值为0.2mg/m3,最大值为0.25mg/m3,最小值为0.18mg/m3,则该项目建成后,环境空气敏感区和最大地面浓度点的SO2质量浓度分别是()。A0.30mh/m3,0.40mg/m3

B0.35mg/m3,0.45mg/m3

C0.35mg/m3,0.40mg/m3

D0.28mg/m3,0.38mg/m3

正确答案: C解析: 此题是一个应用题。对环境空气敏感区的环境影响分析,应考虑其预测值+同点位处的现状背景值的最大值,即0.1+0.25=0.35mg/m3;对最大地面浓度点的环境影响分析,应考虑预测值+现状背景值的平均值,即0.2+0.20=0.40(mg/m3)。 -

第21题:

单选题某技改项目NO2对附近的环境保护目标(二类区)预测小时贡献值为0.05mg/m3,现状监测值为0.10mg/m3,削减污染源计算值为0.05mg/m3,在环境保护目标附近另有一拟新建项目,据环评报告该项目预测小时贡献值为0.10mg/m3,则技改完成和新建项目完成后保护目标的小时浓度值和达标情况是()。A0.25mg/m3,不达标

B0.10mg/m3,达标

C0.20mg/m3,不达标

D0.20mg/m3,达标

正确答案: B解析: 建成后的小时浓度值=0.05+0.10-0.05+0.10=0.20mg/m3,二类区执行二级标准,NO2小时浓度二级标准为0.24mg/m3,达标。 -

第22题:

不定项题某集中供热锅炉扩建项目,拟新增污染源G1,关停现有锅炉污染源G2,取代周边小锅炉污染源G3。对环境空气保护目标M的大气环境影响预测应包括( )。AG1正常排放对M的小时浓度贡献值

BG2正常排放对M的小时浓度贡献值

CG3非正常排放对M的小时浓度贡献值

DG1非正常排放对M的小时浓度贡献值

正确答案: D解析: -

第23题:

单选题大气环境影响预测分析与评价时,需叠加现状背景值,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,下列关于其公式表示正确的是()。A新增污染源预测值+现状监测值-削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

B新增污染源-现状监测值=项目建成后最终的环境影响

C新增污染源+现状监测值=项目建成后最终的环境影响

D新增污染预测值+现状监测值+削减污染物计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响

正确答案: B解析: 暂无解析